Chambon

Le nom de cette commune, située au sud du département et dans une courbe de la Creuse, apparaît pour la première fois en 850, dans le cartulaire de l’abbaye Saint-Paul de Cormery, sous la forme In Cambone super Crosam, soit « dans Cambon, au-dessus de la Creuse », venant du gaulois cambo, signifiant « la courbe ». On trouve ensuite, au 13ème siècle, Chambonium et Chambon, à partir du 17ème siècle.

Chambon sur la Carte de Cassini

Chambon sur la Carte de Cassini

Histoire

Préhistoire et antiquité :

En 1857, le comte Alexis de Chasteigner de La Roche-Posay (voir La Custière, ci-après) découvrit des bifaces dans le jardin potager de sa propriété, qui devint ainsi le premier site paléolithique de Touraine.

Sur le site des Chevrettes, situé au sud, entre le bourg et la Creuse, deux fosses ont été découvertes et fouillées en 1991 ; ces fouilles ont fourni des outillages en silex local, des meules en grès, du mobilier et surtout des céramiques datant du néolithique, qui constituent un ensemble original de céramiques à « décors en moustaches », dont quelques unes sont au Musée du Grand-Pressigny et qui sont connues sous l’appellation de Groupe de Chambon. Des archéologues pensent même qu’il y eut une « culture de Chambon », caractéristique d’une identité cohérente sur un vaste territoire centré sur le bassin de la Loire moyenne. Voir le texte de Gérard Cordier, intitulé Le cimetière des Chevrettes et le groupe de Chambon et Christian Verjux : « Chambon – Les Chevrettes » [notice archéologique], ADLFI.

Selon Wikipedia, on a découvert près du lieu-dit nommé La Forge (à l’est du bourg) des traces de forges gauloises ainsi que des monnaies romaines et des débris antiques. Une prospection aérienne a révélé la présence d’un temple gallo-romain (fanum).

Par ailleurs, selon l'Atlas Archéologique de Touraine (ATT) une grande villa rustica gallo-romaine, avec des constructions étalées sur au moins 2 hectares, a également été mise au jour sur le territoire de cette commune, où passait la voie gallo-romaine qui suivait la rive droite de la Creuse. Voir https://turonensis.fr/categories/voies-gallo-romaines-chez-les-turons/les-voies-longeant-la-creuse-5-1-et-5-2-et-la-voie-de-la-creuse-a-la-loire-5-a.

D’autres domaines gallo-romains existaient sans doute aux Lurés (au sud-est du bourg), venant de Luriacus ou « domaine de Lurius » et à Verthenay (également au sud-est du bourg), venant de Vertiniacus ou « domaine de Vertennus ».

Histoire du fief et du château :

Le premier seigneur du fief, connu en 1190 est Renaud de Payen (né en 1160), également seigneur de Boussay, peut-être de la même famille qu’Hugues II de Payen (1074/1136), premier maître de l’ordre du Temple.

Les seigneurs suivants furent son fils, Barthélémy de Payen (1190/1230), qui alla à Jérusalem de 1211 à 1212, dans la continuité de la quatrième croisade, puis le fils de ce dernier, Geoffroy de Payen (né vers 1230), qui épousa en 1245 Isabeau de Preuilly, fille de Geoffroy IV de Preuilly, et fut le père de Jean de Payen (1265/1326), époux d’Isabeau de Palluau, fille de Geoffroy III de Palluau (né en 1255). Leur fille, Jeanne de Payen (1310/1346) épousa en 1335 Nicolas III de Menou (1305/1356), qui devint seigneur de Chambon.

Leur fils, Jean V de Menou (1340/1414), chambellan du roi Charles VI, fut prisonnier en Angleterre de 1356 à 1359. Son fils, Pierre I de Menou, dit Perrinet (1380/1414), amiral de France sous Charles VII, fut le père de Jean VII de Menou (1405/1473), chambellan de Charles VII puis de Louis XI, qui en 1459 vendit le fief à Jean de Gray.

Celui-ci, originaire d’Écosse et écuyer du roi Henri V d’Angleterre, vint en France vers 1420 et devint comte de Tancarville mais en 1459 Charles VII lui enleva ce comté et c’est alors que Jean de Gray vint s’installer à Chambon. Son fils, Pierre de Gray épousa en 1472 Marie Madeleine de Menou, fille de Louis de Menou (1413/1455) (petit-fils de Jean V) et de Jeanne de Thais, dame de Nantilly (Esvres-sur-Indre). Leur fils Jacques de Gray accompagna Charles VIII à Naples.

L’arrière-petit-fils de Jacques, Hubert de Gray (1595/1679) épousa en 1623 Charlotte de Montbel. Le fils d'Hubert, René Hubert de Gray, né en 1673, étant mort en bas-âge sans descendance, le fief passa à René de Montbel, frère de Charlotte, seigneur d’Yzeures-sur-Creuse, qui avait épousé en 1628 Marie Fumée (née en 1610), fille de Martin III Fumée, arrière-petit-fils d’Adam II Fumée (sur la famille Fumée voir Azay-sur-Indre. Beaulieu-lès-Loches. Betz-le-Château. Chédigny. Genillé et Saint-Quentin-sur-Indrois).

On ne sait comment, au 18ème siècle, Louis Chartier de Coussay (mort en 1763) se retrouva propriétaire de la seigneurie, qui passa ensuite à son fils, Louis François Claude (mort en 1778), trésorier au bureau des finances de Tours. Le château appartint ensuite à sa petite-fille, Marie Thérèse Joséphine Adélaïde Chartier de Coussay (1812/1889) qui avait épousé en 1830 Henri Auguste Georges de La Rochejaquelein (1805/1867), pair de France en 1815, député du Morbihan de 1843 à 1852, sénateur de 1852 à sa mort. Leur fils, Julien Marie Gaston de La Rochejaquelein (1833/1897) fut député des Deux-Sèvres de 1871 à sa mort. Voir photos ci-dessous.

H. A. G. de La Rochejaquelein , M. Th. J. A.Chartier de Coussay et J. M. G. de La Rochejaquelein

Histoire ancienne, moderne et contemporaine :

En 581, toute la région fut dévastée par Bérulfe (assassiné en 585), duc de Touraine et du Poitou, chambellan de Chilpéric 1er, roi de Soissons de 561 à sa mort en 584, suite au conflit ce dernier avec son frère, Gontran, roi d’Orléans de 561 à 592. (Voir aussi Barrou et Yzeures-sur-Creuse).

Un moulin sur la Creuse, dit le moulin de Chambon (sud-ouest), construit au 18ème siècle, sur des fondations du 16ème, fut en activité jusqu’en 1940. On peut aujourd’hui y louer des chambres d’hôtes. Voir https://www.hotel-moulindamour.com/

Une tuilerie fut construite en 1868 au sud-ouest du bourg, près de la Creuse, et fut en activité jusqu'en 1941. Elle s'étendait sur 21 922 m2 dont 240 m2 bâtis, et comprenait deux halles, dont une fut détruite, et un four.

Pendant la seconde guerre mondiale, Chambon se trouvait en zone libre alors que la rive gauche de la Creuse était en zone occupée ; durant cette période, un groupe de résistants se constitua et s'établit au château de La Garenne, au nord du bourg (voir ci-après). Le 1er septembre 1944, une colonne allemande arriva à Chambon et plusieurs maquisards furent fusillés au lieu-dit Le Marchais de Salade, au nord-est du bourg, près de la ferme des Montrées, qui fut brûlée. On peut citer parmi eux le maçon Eugène Lavau (1900/1944).

À voir dans le bourg

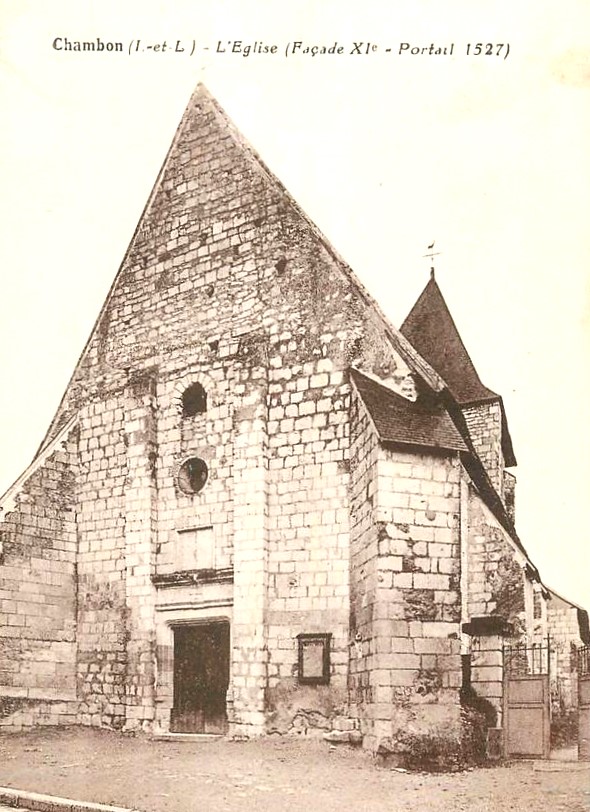

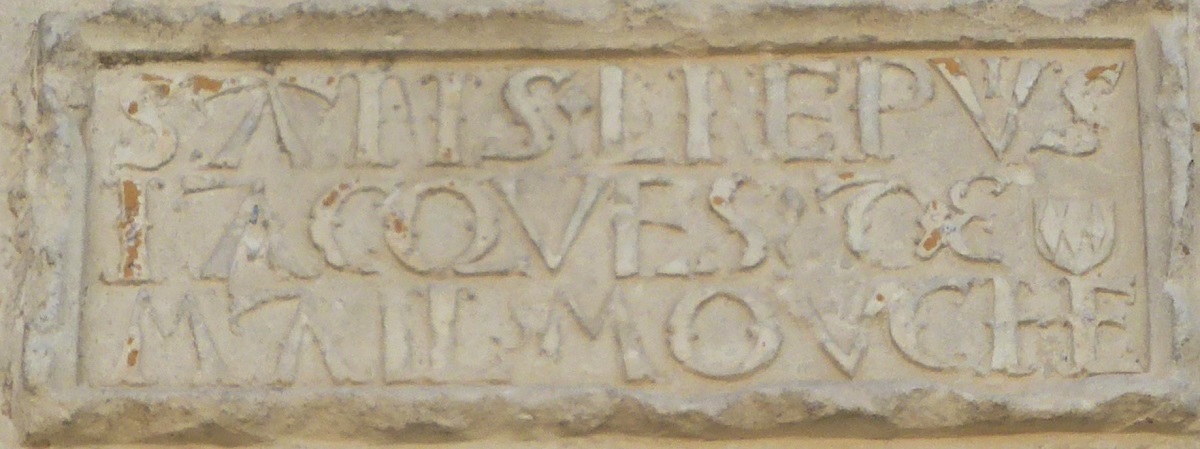

Cette église a sans doute été construite au 16ème siècle par Jacques de Mallemouche, seigneur du Rouvray (voir ci-après), peut-être à la place d'une église du 12ème siècle comme l’indique l'inscription suivante, située sur une des clés de voute de la nef : « JACQUES DE MALLEMOUCHE, SEIGNEUR DU ROUVRAY, COUVRIT L’ÉGLISE DES PRÉSENTES VOULTES EN L’AN 1527 ».

Église Saint-Paul (cp)

Église Saint-Paul (cp)

Une autre inscription, sur la façade, précise « SANS L NE PLUS JACQUES DE MALLEMOUCHE » inscription que l’on peut interpréter ainsi : "sans elle (cette église), Jacques de Mallemouche ne (serait) plus" ; en effet, selon la légende, ce dernier tua le curé du village à la suite d’un différend relatif à l’usage d’un droit honorifique et dut pour obtenir sa grâce reconstruite l’église mais il est possible que cette histoire ait été forgée pour expliquer l’inscription de la façade.

Le clocher présente une grosse tour carrée découronnée de son beffroi, flanquée d'une tour carrée d'escalier. La travée sous-jacente date du 12ème siècle, vestige d'une église plus ancienne. La façade occidentale est sans doute celle de l'église d'origine, mais remaniée. La porte en arc surbaissé est surmontée d'une frise de rinceaux martelés. La voûte sur croisée d'ogives de la travée sous le clocher a été refaite au 16ème siècle. Au sud se trouve la chapelle seigneuriale aux armes des Mallemouche, reliée à une autre chapelle carrée contemporaine. Le chœur se termine par un chevet plat percé d'une baie flamboyante.

Église Saint-Paul (photo PmD juillet 2022)

Elle fut restaurée en 1896-1897 par le prêtre et architecte Pierre-Paul Brisacier (1831/1906). Voir aussi Chemillé-sur-Dème. Druye. Hommes. Lignières-de-Touraine. Louans. Louestault. Marray. Mettray. Montlouis-sur-Loire. Monts. Neuvy-le-Roi et Paulmy.

Au sud de l’église, on peut voir l'ancien presbytère du 17ème siècle.

Non loin du bourg, au nord-est, l’ancien château seigneurial, de 1571, aujourd’hui transformé en ferme, présente une tour d’escalier cylindrique avec une porte en arc surbaissé au linteau orné de moulures et deux cheminées du 16ème siècle, à l’étage.

À voir au nord

Le château de La Garenne construit en 1910 est composé d'un corps de logis et d'une tour octogonale.

La Tour (nord-est) : ce manoir du 15ème siècle, jadis fortifié, est formé de deux logis perpendiculaires ; celui de l’est est caractérisé par deux hauts pignons et celui de l’ouest par deux tours rondes.

Après avoir appartenu à la famille Vaillant, du 16ème au 18ème siècle, le fief fut ensuite la propriété de la famille François (ou Le François), dont on connaît Honorat Jean François (né en 1647) qui épousa en 1680 Bonne de Marçay (1657/1723) ; leur fils Jean François (1683/1722) épousa en 1711 Marie-Françoise Vézien de Champeigne et leur fils, Jacques Thimothée François (décédé en 1800) fut le dernier seigneur de ce domaine.

La Custière (nord-ouest) : le premier château, construit au 15ème siècle, dont il reste une grosse tour ronde, fut modifié au 17ème, avec l’adjonction d’un pigeonnier cylindrique, puis au 19ème.

Le fief appartint, en 1550, à Jean Rogier, conseiller au présidial de Poitiers, puis, en 1574, à son fils, Jean II Rogier, président au parlement de Bretagne, puis, en 1598, à un autre de ses fils, Louis Rogier conseiller au présidial de Poitiers, comme son père, puis, en 1660, à Henri Rogier, fils de Jean II, conseiller de Louis XIV, dont la fille, Françoise Rogier (morte en 1732), épousa vers 1715 Pierre Claude Fumée (1664/1737), lieutenant-général en la sénéchaussée de Châtellerault.

En 1860, le propriétaire était le comte Alexis de Chasteigner de la Roche-Posay (1821-1900) (voir antiquité).

À voir au sud

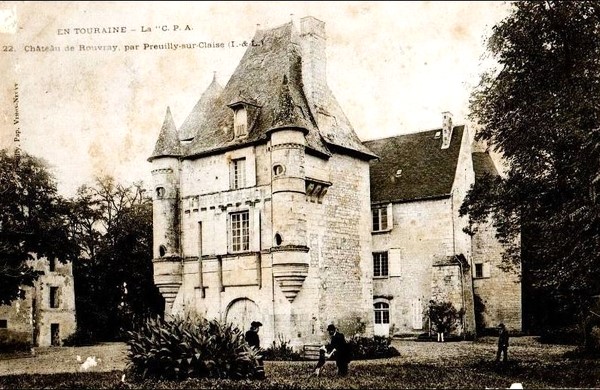

Rouvray (sud-est) : cet ancien fief existait déjà en 1017, selon une inscription portée sur une pierre du donjon. La forteresse primitive, dont les parties les plus anciennes semblent remonter au 12ème siècle, a été presque entièrement reconstruite au 14ème siècle. Elle se composait du logis, toujours existant, qui occupait un des angles d'une cour, jadis fermée, les trois autres angles étant occupés par des tours dont deux restent, ces constructions étaient reliées entre elles par des courtines et sur la façade d'arrivée par des bâtiments de servitude, au centre de cette façade se trouvait le châtelet d'entrée.

Rouvray, châtelet d'entrée vers 1900 (photo G.W Lemaire in Loomji.fr)

Rouvray, châtelet d'entrée vers 1900 (photo G.W Lemaire in Loomji.fr)

Au 15ème siècle, des aménagements furent réalisés sur la façade, au centre de laquelle fut construite la tour octogonale qui contient l'escalier. Au 16ème, deux baies à meneaux surmontées du blason des Baret furent aménagées sur cette façade. En 1574, le châtelet fut reconstruit dans un style élégant, sans valeur défensive, avec cependant certains dispositifs militaires : pont-levis, meurtrières.

Rouvray (cp)

Rouvray (cp)

Au 17ème siècle, le château se modernisa, les courtines et les bâtiments encadrant le châtelet disparurent, les douves furent comblées, des dépendances furent construites à l'extérieur de l'enceinte et des jardins en terrasse furent créés derrière le château.

Le château occupe le côté sud d'une cour intérieure dont l'accès se fait par une porte fortifiée, remaniée en 1574. Deux tourelles en encorbellement se trouvent aux angles nord-est et nord-ouest. Une petite tour carrée fut appuyée ou reconstruite sur la façade Est de l'édifice. Le logis seigneurial est un bâtiment rectangulaire cantonné d'une tour cylindrique à l'angle sud-ouest, dont la salle du rez-de-chaussée servit de chapelle. Deux autres tours rondes flanquent les murs nord-est et sud-est. Sur la façade nord fait saillie une tour polygonale contenant l'escalier à vis.

Rouvray (source monumentum.fr)

Rouvray (source monumentum.fr)

Depuis le 15ème siècle au moins, le fief appartenait à la famille de Mallemouche, qui avait une chapelle dans l’église paroissiale (voir l'église Saint-Paul ci-dessus).

Par la suite, la seigneurie fut la propriété de la famille Baret, parmi laquelle on peut noter Nicolas Baret (cité en 1562), capitaine-gouverneur du château de Preuilly-sur-Claise, Jean Baret (1511/1580), conseiller au présidial (tribunal) de Tours, lieutenant-général à Loches et son fils René Baret de Rouvray (1573/1659), doyen des maîtres d'hôtel d’Henri IV. Un autre René Baret de Rouvray, né en 1620, fut un vétérinaire, auteur de plusieurs ouvrages sur les chevaux.

Le petit-fils du premier René, Pierre Marie Baret de Rouvray épousa en 1671 Charlotte de Gray (1654/1726), petite-fille d’Hubert de Gray (voir Histoire du fief). Leur fils, Charles Baret de Rouvray (1694/1763) fut capitaine au régiment de Vassau et le fils de celui-ci, François Charles Baret de Rouvray (1726/1808), fut le dernier seigneur de Rouvray.

Le château cependant resta la propriété du fils de François Charles, Hubert Charles Louis Baret de Rouvray (1773/1841), puis du fils de celui-ci, le général Charles Eugène Baret de Rouvray (1800/1885), conseiller général de l’Indre. Sa fille, Marguerite Charlotte Baret de Rouvray (1840/1909) épousa en 1865 le colonel Élzéar de Tristan (1836/1915) et le château appartient toujours à leurs descendants.

Les extérieurs peuvent être visités ; voir https://loches-valdeloire.com/sit/chateau-de-rouvray-pcucen037v507pfy/.