Cangey

Le nom de cette commune située à l’est du département, à la limite entre l’Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher, sur la rive droite de la Cisse apparaît pour la première fois en 1184, dans une charte de l’abbaye de Fontaines-les-Blanches à Autrèches, sous la forme Cangeium, venant soit du gallo-romain Candidiacus signifiant « domaine du Sincère » ou Comiacus signifiant « domaine du gaulois Commios », soit du gaulois Canceton signifiant « le bois sur la hauteur » ; certains encore le mettent en relation avec le gaulois Cambo = courbe. On trouve ensuite Cangé, en 1200, Cangy, en 1314 et Cangey, à partir du 18ème siècle. À l'époque gallo-romaine, cette agglomération faisait partie du "pays de Blois" et de la "cité des Carnutes".

Plan de Cangey (cadastre napoléonien)

Plan de Cangey (cadastre napoléonien)

Histoire

Préhistoire et antiquité :

Un menhir néolithique, appelé La Pierre de David, se trouve au nord-est du bourg, près du Ruisseau de Mesland et du Moulin de Lée ou de Léez (voir ci-après), derrière un bâtiment agricole d’un ancien complexe d’élevage, là où était peut-être la frontière entre les Carnutes et les Turons.

Plusieurs légendes sont liées à cette pierre : grain de sable tombé du sabot de Gargantua, pierre avec laquelle David tua Goliath, pierre « qui pousse » ou qui tourne sur elle-même pendant la nuit de Noël. Plus sérieusement, on pense qu’une source, dont on voit encore des traces par temps humide, jaillissait à son pied. Des fragments de tuiles ont été trouvés à proximité.

Tous les sites affirment que ce menhir mesure 2,10 mètres de hauteur mais, quand je suis allé le voir, en avril 2025, moi qui mesure 1,76 m. j'étais plus grand que lui ! En fait cette pierre était auparavant enfouie de 4 m. et il est vraisemblable que les alluvions du Ruisseau de Mesland aient contribué à l'enfouir davantage !

La voie gallo-romaine qui suivait la rive droite de la Loire entrait chez les Turons sur le territoire de cette commune, soit près du Moulin de Lée, soit, plus vraisemblablement, au sud-ouest du bourg, au niveau de la Maladrerie (voir ci-après), à la limite entre Cangey et Limeray, c’est-à-dire entre l’ancien comté de Blois et la Touraine. Voir https://turonensis.fr/categories/voies-gallo-romaines-chez-les-turons/02-les-voies-sur-la-rive-droite-de-la-loire.

Ancienne voie gallo-romaine entre Cangey et Limeray (photo PmD oct. 2011)

Ancienne voie gallo-romaine entre Cangey et Limeray (photo PmD oct. 2011)

Un domaine agricole gallo-romain (villa rustica) existait sans doute à Fleuray (voir ci-après), venant de Floriacus ou « domaine du Fleuri ». Selon l’abbé Blaive (curé de Limeray de 1872 à 1898) un domaine se trouvait également au Bois de Lée (à 1,5 km au nord du moulin).

Histoire ancienneet moderne :

En 1130, la forteresse de Cangey fut incendiée par le comte de Blois, Thibaut IV de Blois (1090/1152) (portrait ci-contre in wikipédia) et en 1143, le seigneur d’Amboise, Sulpice II d’Amboise (1105/1153) battit au lieu-dit Bataillou (nord-est du bourg), le comte d’Anjou et de Touraine, Geoffroy V d’Anjou (1113/1151).

En 1130, la forteresse de Cangey fut incendiée par le comte de Blois, Thibaut IV de Blois (1090/1152) (portrait ci-contre in wikipédia) et en 1143, le seigneur d’Amboise, Sulpice II d’Amboise (1105/1153) battit au lieu-dit Bataillou (nord-est du bourg), le comte d’Anjou et de Touraine, Geoffroy V d’Anjou (1113/1151).

Une maladrerie, citée en 1577, était située à l'entrée ouest de l'agglomération pour mettre en quarantaine les lépreux qui voulaient entrer dans le comté de Blois. C'était un fief dépendant du château d'Amboise.

La Maladrerie (photo PmD oct. 2011)

La Maladrerie (photo PmD oct. 2011)

Histoire du fief :

Le fief appartint du 14ème au 16ème siècle à la famille de Beauçay (voir aussi Benais et Marçay), avec notamment Jean de Beauçay (1345/1430), Simon de Beauçay, cité en 1396, et François de Beauçay, cité en 1558 (voir église Saint-Martin, ci-dessous).

Au 17ème siècle, la seigneurie était la propriété la famille de Bellère, parmi laquelle on trouve Jacques de Bellère, sieur de Cangey, mort en 1620 et enterré dans l’église ainsi que son fils ( ?) François de Bellère (mort en 1618), sieur de Cangey, dont la fille, Madeleine de Bellère épousa en 1620 Jacques de Chesneau, sieur de Boismilon (Saint-Paterne-Racan) et de La Gaudière (Marçay). Leur fils, Nicolas de Chesneau (mort en 1699) fut seigneur de Cangey et du Bois-de-Lée (voir ci-après).

Un des seigneurs suivants fut François de Boireau (mort en 1698), gentilhomme de Louise Élisabeth d’Orléans (1709/1742), dite Mademoiselle de Montpensier, dont la fille, Renée Madeleine de Boireau (1677/1736) épousa en 1694 Mary Trézin (1663/1710). Leur fils, Louis Marie Trézin (1698/1749), receveur des tailles en l’élection* d’Amboise, épousa Catherine Benoit de La Grandière (1697/1752), qui fut enterrée dans l’église de Cangey. Leur fils Louis Marie Fidèle Trézin (1727/1792) fut le dernier seigneur de Cangey ; une de leurs filles, la religieuse Marguerite Catherine Trézin (1732/1759), fut également enterrée dans l’église de Cangey, comme sa mère.

À voir dans le bourg

L’église Saint-Martin (voir aussi https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00097615 et Philippe Bobant : http://phbobant.free.fr/cangey/eglise.php3. Visitée en avril 2025.

Cette église, qui était un prieuré-cure dépendant de l'abbaye de Bourg Moyen à Blois avant 1792, présente d'importants vestiges des 11ème et 12ème siècle ; elle a été agrandie et restaurée au 16ème siècle.

Le chœur, du 16ème siècle, n'a pas reçu de voute, on ne voit que les amorces d'ogives. Les colonnes s'arrêtent sur des culs-de-lampe, dont l'un est orné d'une tête. Il est terminé par une abside à trois pans ajourés de trois grandes fenêtres à remplages Renaissance. Une porte donne accès à l'église, une seconde au clocher, celle de la petite chapelle seigneuriale, où Jacques de Bellère (voir ci-dessus), a été inhumé le 31 mars 1620, est murée.

Le clocher, en charpente avec escalier à rampe droite en pierre date du 16ème et soutient une cloche dite "banale" de 1828 en remplacement de l'ancienne brisée. La toiture de l'église a été entièrement refaite en 1983.

Lors de la restauration intérieure de 1997, une meurtrière étroite, située au-dessus d'une ancienne porte murée, à droite, a été réouverte, mettant à jour des peintures de l'an 1000 à 1050. Sur la gauche, un bouc en ocre rouge, jouant de la flûte et à droite un mouton jouant du tambourin à l'aide d'un os, symbolisant sans doute l'évangile du jour de la Saint Martin sur le thème du jugement dernier.

Les vitraux ont été réalisés en 1540 par un maître-verrier flamand : sur les vitraux, voir le dossier réalisé par Olivier Geneste. La verrière centrale du choeur représente une Résurrection entre les donateurs : à gauche, François de Beauçay et ses fils, à droite, l'épouse de François Jeanne de Beauçay et ses filles (voir Histoire du fief).

Outre les vitraux, cette église contient de nombreuses oeuvres intéressantes :

* Les statues, notamment, dans le choeur, Saint-Éloi (17ème) et, dans la nef au sud, une statue du 15ème, découverte enterée en 2 morceaux et représentant, selon les commentaires affichés à l'entrée de l'église, Saint Louis portant le collier de coquilles de Saint Jacques de Compostelle et orné de L'ordre de la toison d'or, et, au-dessus, Saint Jean Baptiste (15ème ) ainsi que dans la nef, au nord, une Charité Saint-Martin (15ème /16ème ) avec, au-dessus, Saint Sébastien.

* Les peintures, de la fin du 18ème ; on peut voir : au nord : une Annonciation encadrée, à droite, par la Cène et à gauche par un Lavement de pieds ; au sud : Une Descente de croix.

* Le bénitier de l'ancienne église de Fleuray (voir ci-après), détruite en 1887.

* Dans une vitrine située à droite de l'entrée de belles chasubles brodées ainsi qu'un reliquaire de Saint Martin.

L’ancien presbytère, au nord de l’église, datant du 16ème siècle, a conservé deux de ses fenêtres à meneaux. Vendu comme bien national, il est maintenant intégré dans l'école.

Ancien presbytère (photo PmD avril 2025)

Construit vers 1650 à flanc de coteau sur une terrasse, à l’emplacement de l'ancienne forteresse (voir Histoire ancienne), par la famille Boireau, il fut agrandi vers 1820 par la famille Menjot de Champfleur. À l'intérieur, les boiseries du salon et les grilles des fenêtres proviennent de l'ancien château de Chanteloup.

Le château (photo Tourainissime)

Le château (photo Tourainissime)

Cadran solaire dans le jardin avec les armes des Menjot de Champfleur. Selon la tradition, l'orangerie remplacerait le palais où se rendait la justice seigneuriale.

Le lavoir (rue de la Loire, au sud de la mairie) a été construit en 1895 sur la Ruisseau de Mesland (ou Bief) mais, dès 1907, il ne pouvait plus être utilisé car le niveau d’eau était trop bas ; il fut alors envisagé de créer un barrage afin de retenir l’eau nécessaire pour le lavage du linge et l’abreuvage des animaux mais ce projet ne fut pas réalisé en raison de son coût trop élevé.

Lavoir (photo Tourainissime in lavoirs.org)

Lavoir (photo Tourainissime in lavoirs.org)

En 1950, le Bief fut curé et un barrage en dur avec vanne fut posé au Clos Philippeau mais peu à peu, avec l'arrivée de l'eau courante, le lavoir fut déserté. Il a été restauré en 2008.

À voir au nord du bourg

Fleuray (voir Antiquité) : cette ancienne commune fut rattachée à Cangey en 1822, alors qu'elle comprenait 167 habitants. À cette époque en effet, le Conseil d’Etat vota une ordonnance royale prononçant la réunion des communes de moins de 200 habitants avec une commune voisine.

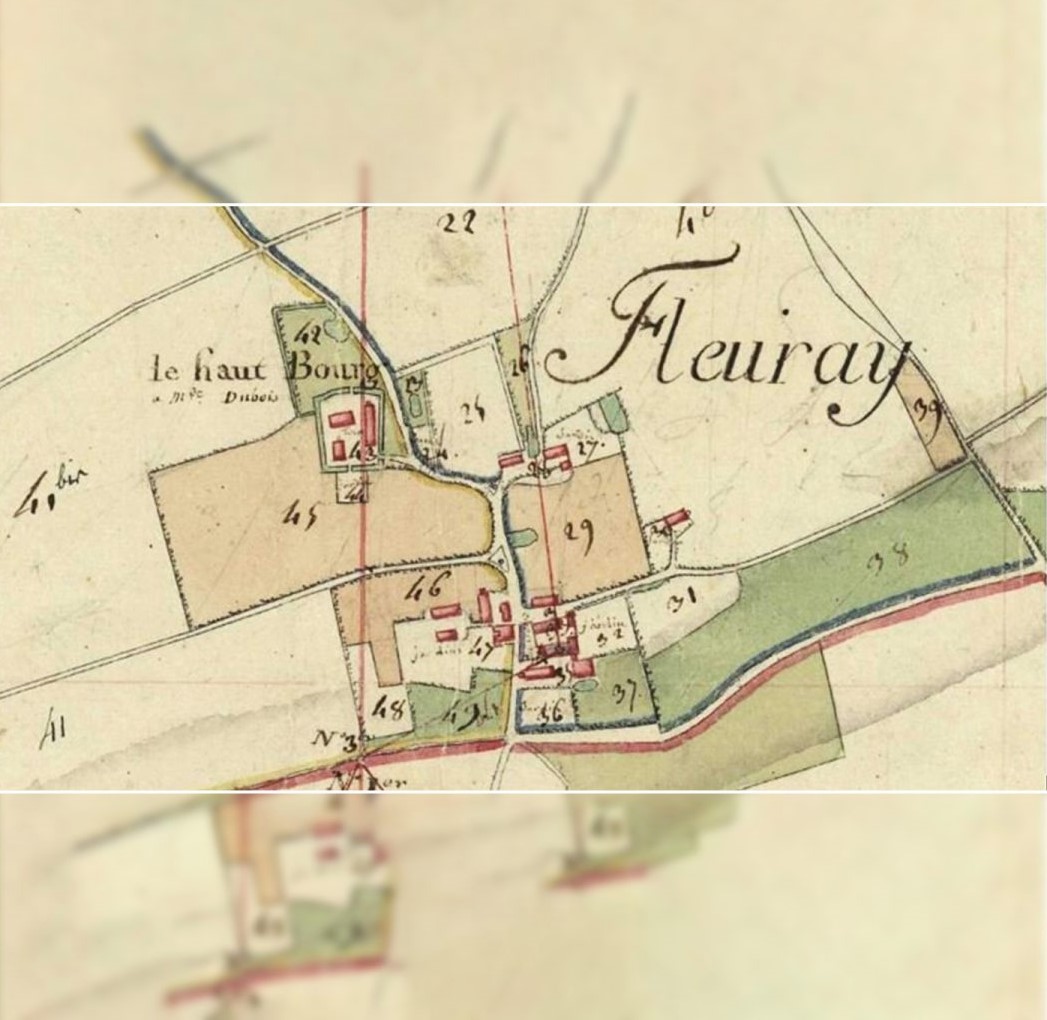

Plan de Fleuray (cadastre napoléonien)

Plan de Fleuray (cadastre napoléonien)

Avant la Révolution, la paroisse formait une châtellenie relevant de l’abbaye bénédictine de Pontlevoy (dans le Loir-et-Cher), et les religieuses bénédictines avaient le titre de seigneur de Fleuray.

L'église, du 12ème siècle et dédiée à Saint-Jean Baptiste, très délabrée au 19ème siècle, fut détruite en 1887 ; la cloche et le coq furent déposés à la Société Archéologique de Touraine et le bénitier, sauvé par un conseiller municipal de l’époque., fut placé dans l'église de la commune (voir ci-dessus). Une école, qui fonctionna jusqu'en 1968, y fut ouverte en 1881.

Fleuray, ancien puits (photo Petit Patrimoine)

Fleuray, ancien puits (photo Petit Patrimoine)

On peut y voir, au milieu d’un carrefour, un ancien puits, restauré en 1989 ; il est profond de 38 mètres ; son mécanisme est intact et il fallait 156 tours de manivelle pour remonter le tonneau servant à puiser l’eau. L’usage régulier de ce puits a été abandonné en 1962, après l’installation d'une adduction d’eau.

Un ancien puits, souvent confondu avec un pigeonnier, se trouve dans la rue des Villages, près de la Touche, au nord-est ; .à l’extérieur, subsiste un petit bassin accolé à la construction, réalisé pour protéger le puits et servant à arroser des greffes cultivées dans le champ voisin mais aussi pour alimenter en eau potable la maison située en haut du coteau qui ne disposant pas d’un puits personnel avant 1914 ; ce puits s’est effondré en 1931 entraînant tout le mécanisme ; il a été alors abandonné et comblé par sécurité.

Rue des Villages, ancien puits (photo Tourainissime)

Rue des Villages, ancien puits (photo Tourainissime)

Le moulin de Lée ou de Léez (nord-est), toponyme venant peut-être du gaulois lausa signifiant grosse pierre plate, est situé sur le Ruisseau de Mesland ou Cisse Meslandaise ; il est cité pour la première fois au 13ème siècle, comme appartenant au prieuré de Mesland (Loir-et-Cher), qui était une dépendance de l’abbaye de Marmoutier mais il semble bien que, par la suite, il fut la propriété des seigneurs de Cangey. Brûlé par la foudre en 1710, il fut ensuite reconstruit puis vendu comme bien national en 1791 et il fonctionna jusqu'en 1958, année où il fut reconverti en un élevage de canards et une exploitation agricole auxquels s’est ajoutée une fabrication de foie gras et spécialité de canard à la Bastrie.