Chargé

Le nom de cette commune située à l’est d’Amboise, sur la rive gauche de la Loire, apparaît au 13ème siècle sous la forme Chargeium, venant de Carradiacus ou « domaine agricole (villa rustica) de Carradius ». On trouve ensuite Chargé à partir de 1406. En 1921, le hameau d’Artigny (voir ci-après), qui faisait partie de Souvigny-de-Touraine, fut rattachée à Chargé.

Histoire

Préhistoire et Antiquité :

Selon le Patrimoine des communes d’Indre-et-Loire (Flohic 2011), des silex polis du néolithique ont été découverts à Artigny (voir ci-dessous) et à la Forgétrie (au sud du bourg).

Outre le domaine indiqué par le nom de la commune, d’autres domaines agricoles gallo-romains se trouvaient à Artigny (à l’est du bourg), venant de Retiniacus ou « domaine du Gardien », à Chavigné (à l’est du bourg), venant de Cavanniacus ou « domaine du Hibou » et à Pray (voir ci-après), venant de Pariacus ou « domaine de Perius ».

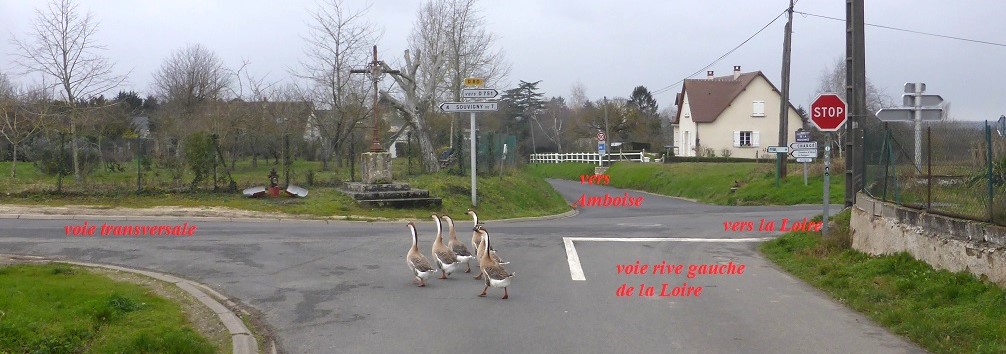

La voie gallo-romaine qui suivait la rive gauche de la Loire entrait sur le territoire des Turons juste après Le Vau (commune de Mosnes), entre les lieudits Chavigné (voir ci-dessus) et La Pierre ; à Artigny (voir ci-dessus), la voie croisait, là où il y a maintenant une croix, une voie (D 80 aujourd’hui) arrivant au Coudrai, sur la rive gauche de la Loire (voir ci-après). Voir https://turonensis.fr/categories/voies-gallo-romaines-chez-les-turons/03-les-voies-sur-la-rive-gauche-de-la-loire

Histoire moderne et contemporaine :

Le fief de Chargé fut possédé par les seigneurs de La Roche-Chargé (voir ci-après) jusqu’au 18ème siècle, époque où il fut rattaché au duché de Choiseul-Amboise, créé en 1764 pour Choiseul (voir Amboise).

Le 5 avril 1766, le curé Jean Louis Légier (1704/1768) fut violemment agressé et grièvement blessé par le vigneron Silvin Debrosse (né en 1732), qui pensait que le curé avait ensorcelé son épouse et qui fut condamné à mort par contumace.

Un premier « four à tuile »construit, aux Tuileries (sud-ouest du bourg), avant 1760, fonctionna jusqu'à vers 1880. Actuellement, le site est occupé par une ferme. La maison d'habitation du tuilier est conservée, ainsi qu'une halle remaniée, le four a été détruit en partie en 1924-25. Entre 1811 et 1926, 5 tuileries sont relevées le long du chemin d'Amboise à Chargé (D. 751 actuellement), 2 seulement seront encore en activité en 1900.

Au 19ème siècle, un bac sur la Loire partait du Coudrai (au nord-est du bourg), où une chapelle avait été aménagée au 16ème siècle dans une cave ; il arrivait, sur la rive droite, au Haut-Chantier (commune de Limeray), où passait une voie gallo-romaine longeant la rive droite ; quand j’y suis allé, en juillet 2024, le bateau du dernier pêcheur professionnel sur la Loire y était amarré. Voir https://turonensis.fr/categories/passages-eau-indre-et-loire/01-les-passages-sur-la-loire-tourangelle-liste. Abel Anjorand (voir église), se souvient l'avoir emprunté en 1946, avec son institutrice, pour aller voir à Tours Les malheurs de Sophie, adaptation du roman de la comtesse de Ségur par la réalisatrice Jacqueline Audry (1908/1977).

Maxime Albert Lenoir (1888/1916), as de l’aviation française au cours de la Première guerre mondiale, au cours de laquelle il remporta onze victoires aériennes avant d'être abattu le 25 octobre 1916, est né à Chargé. Voir ci-contre son portrait dans L'Illustration.

Maxime Albert Lenoir (1888/1916), as de l’aviation française au cours de la Première guerre mondiale, au cours de laquelle il remporta onze victoires aériennes avant d'être abattu le 25 octobre 1916, est né à Chargé. Voir ci-contre son portrait dans L'Illustration.

Un tramway électrique, avec une gare à Chargé, fonctionna de 1913 à 1933, entre Amboise et Cléry (45).

Ancienne gare du tramway en 2022 (photo NR)

Ancienne gare du tramway en 2022 (photo NR)

Pendant la seconde guerre mondiale, après la chute de Paris, face à l’avancée des troupes d’occupation allemandes, le haut commandement militaire tenta d’établir à partir du 16 juin 1940, une ligne de résistance sur la Loire. Le 19 juin, dès l’aube, les allemands, installés sur la rive droite, tentent de traverser dans des bateaux à moteur entre Les Fougerets et les Iles Bardes (voir Pocé-sur-Cisse) ; les défenseurs de Chargé, en bord de Loire, les mitraillent. À 11 h un commando allemand franchit la Loire et arpente la route du château de Pray (voir ci-après).

En début d’après-midi, malgré la mitrailleuse en batterie, postée entre la mairie et la Loire, et la résistance farouche des soldats du R.I.C.M, les allemands réussissent à entrer dans Chargé. Le combat continue à travers le village : la poste, la mairie et l’école subissent de gros dégâts. Malgré la résistance héroïque des hommes du G.R.D.I, les troupes allemandes investissent la ferme de La Girardière (sud-est du bourg), montent dans le grenier, cassent des tuiles, installent une mitrailleuse et tirent sur les soldats français qui se replient à travers les vignes. Les combats durent une heure. A 17 h, c’est fini : les allemands occupent la ferme et y resteront quelques jours. Le lieutenant Granger et 10 de ses hommes périront lors de ces combats de Chargé. Ils seront inhumés au cimetière du village, ainsi qu’une victime civile. Une fois la percée réalisée à Chargé, les allemands entrent à Amboise par la porte des Lions du château vers 17 h. Source Thierry Vivier « Amboise dans la tourmente de la guerre et de l’occupation » (Editions Alan Sutton).

À voir dans le bourg

Église Saint-Marc :

Source : Dossier réalise par l'historien Arnaud Paucton (né en 1983) Users/POSTE/Downloads/charge-eglise-paroissiale-saint-marc.pdf " L'église primitive remontant au 12e siècle était constituée d'une nef dont le mur nord constitue la partie la plus ancienne de l'édifice actuel. Le choeur et le collatéral (dit chapelle de Tranchelion ou de Notre-Dame de la Conception) au sud de la nef datent du 16e siècle. La tour clocher date du 17e siècle. La paroisse est supprimée à la Révolution : Chargé fait partie de la succursale de Mosnes (1802), puis de la cure de Saint-Denis d'Amboise (1808).

Description Eglise de plan rectangulaire qui comprend une nef à deux vaisseaux de trois travées prolongée d'un choeur et d'un clocher massif de plan carré situé au sud-est du choeur. L'église est construite en moellon enduit à l'exception des chaines d'angles, des corniches, des encadrements des baies, des rampants des pignons découverts et des contreforts en pierre de taille. Un toit à longs pans en ardoise couvre la nef et un toit à longs pans en tuile plate couvre le collatéral sud. Le choeur est couvert d'un toit à longs pans en ardoise. La tour-clocher, dont le rez-de-chaussée est occupé par la sacristie, est couvert d'un toit en pavillon."

On peut voir à l'intérieur :

- Les vitraux réalisés par Julien Léopold Lobin, Lucien Léopold Lobin et Julien Fournier. Voir le dossier réalisé par Olivier Geneste.

- Une broderie du 17ème siècle, représentant le Christ en Croix.

- Les fonts baptimaux de la fin du 19ème siècle.

J'ai pu visiter cette église en juillet 2024 grâce à l’obligeance de l’historien local Abel Anjorand (né en 1933), qui me l’a ouverte et commentée. Léon Daudet (1867/1942), fils d’Alphonse Daudet s’y maria en 1903 avec sa cousine Marthe Allard et son frère Lucien Daudet (1878/1946), en 1943, avec Marie Thérèse Benoit (1890/1974), soeur de l'écrivain Pierre Benoit (1886/1962) . (Voir La Roche-Chargé, ci-après).

Grange à dîmes (5 rue Julia Daudet) : ce bâtiment rectangulaire est couvert par une charpente dont une poutre porte la date de 1787. Détruite accidentellement par un incendie, elle a été reconstruite suivant des dispositions différentes de celles d'origine et est devenue un hangar.

La mairie fut installée en 1886 dans une maison bourgeoise du 18ème siècle ; en 1904, on y découvrit des grands tableaux, représentant d’une façon parfois gaillarde des scènes de la vie champêtre, œuvres de Jean François Guérize (1754/1804), peintre de la municipalité pendant la période révolutionnaire, qui ornent maintenant la salle du conseil. Voir Pictures/TOURISME/37%20Indre-et-Loire%20(245)/Chargé/Mairie/k1q96laogo92sub.pdf et https://www.lanouvellerepublique.fr/amboise/pres-d-amboise-des-peintures-pas-si-anodines-a-l-hotel-de-ville-de-charge.

Mairie, tableau de J. F. Guérize (source N. R 15/2/2023)

Mairie, tableau de J. F. Guérize (source N. R 15/2/2023)

À voir au sud-ouest du bourg

La Roche : du 14ème au 17ème siècle, le fief appartint à la famille de Marray, dans laquelle on peut noter Pierre de Marray (cité en 1481), époux de Perrine Guenand, fille de Pierre Guenand, seigneur de La Celle-Guenand, gouverneur d’Amboise, chambellan de Charles VIII ainsi que leur fils, Geoffroy de Marray (cité en 1528), qui fit construire le château actuel, époux de Jeanne de La Touche, fille de François de La Touche, seigneur des Roches-Tranchelion (Avon-les-Roches) et de Charlotte de Maillé (née en 1511) laquelle Charlotte, après la mort de son mari, épousa en 1550 Jacques I de Montgommery (1485/1560), père du malheureux Gabriel de Montgommery (1530/1574), qui a son tour épousa Ysabeau de La Touche (1529/1560), fille de François et de Charlotte.

Château de La Roche (cp)

Château de La Roche (cp)

Pierre de Marray fut aussi le père de François de Marray, dont la fille, Renée de Marray (morte après 1621), dame de La Roche, épousa en 1572 Gabriel de Tranchelion (1550/1593), seigneur de Sennevières, qui devint seigneur de La Roche.

Au 18ème siècle, le seigneur du fief, alors rattaché à celui de Chanteloup (voir Amboise), était Jean Bouteroue d’Aubigny (mort en 1732), grand maître des eaux et forêts de Touraine (voir Chanteloup à Amboise), dont la fille, Adélaïde Jeanne Françoise Bouteroue d’Aubigny (1717/1746) épousa en 1733 Louis de Conflans (1711/1774), maréchal de France en 1768, également seigneur de Limeray, de Saint-Règle et de Souvigny-de-Touraine.

Au 18ème siècle, le seigneur du fief, alors rattaché à celui de Chanteloup (voir Amboise), était Jean Bouteroue d’Aubigny (mort en 1732), grand maître des eaux et forêts de Touraine (voir Chanteloup à Amboise), dont la fille, Adélaïde Jeanne Françoise Bouteroue d’Aubigny (1717/1746) épousa en 1733 Louis de Conflans (1711/1774), maréchal de France en 1768, également seigneur de Limeray, de Saint-Règle et de Souvigny-de-Touraine.

Le château du 16ème siècle., avec ses tours circulaires et sa tourelle d’escalier polygonale, fut acheté, en 1912, par la poétesse Julia Allard (1844/1940), (voir ci-contre son portrait en 1876 par Auguste Renoir), veuve d’Alphonse Daudet (1840/1897) et elle y reçut des célébrités comme l’écrivain Marcel Proust (1871/1922) ou le musicien Raynaldo Hahn (1874/1947). C’est aujourd’hui un domaine viticole.

Pray : ce toponyme apparaît dans les archives en 1244 sous la forme Pereium comme appartenant à un certain Geoffroy de Pray, inconnu par ailleurs, bien que, selon la tradition, cette ancienne forteresse médiévale datât du 10ème siècle. Parmi la dizaine de propriétaires successifs, que les archives ignorent, on peut noter Achille Louis Thomas Du Gast, cité en 1674, prieur de Montsoreau, petit-fils de Michel Du Gast, capitaine des gardes d’Henri III et gouverneur d’Amboise.

Au 18ème siècle, le fief fut, comme celui de La Roche-Chargé, rattaché à celui de Chanteloup. Par la suite, le château appartint à Julia Daudet (voir La Roche-Chargé), qui confia l’entretien du parc au peintre Louis Marchand des Raux (1902/2000).

Flanqué de tours témoignant de son passé de forteresse, il devient résidence à la Renaissance, d'où datent deux superbes lucarnes à croisées de pierres.

Le château de Pray fut l’un des premiers à devenir hôtel-restaurant dans les années 1950. Voir https://www.chateaudepray.fr