Les voies longeant l'Indre (voies 3.1 et 3.2)

Venant de Déols (Villa Dolis), dans l’Indre, où un gué permettait à la voie Toulouse/Orléans de franchir l’Indre, deux voies suivaient les rives de cette rivière, qui contrairement aux autres cours d’eau de la région, n’était pas navigable, en passant par Villedieu-sur-Indre, anciennement Pontiniacum, où une importante nécropole a été découverte, dans l’ancienne paroisse de Mehun.

Voie Rive droite de Le Tranger à Azay-le-Rideau

La voie de la rive droite arrivait sur le territoire des Turons au niveau de la commune actuelle de Le Tranger, où existe le lieu-dit Semblançay (Simpliciacum ou « domaine rural (villa rustica) du Simple »), encore dans le département de l’Indre. En effet, dans cette région, le territoire des Turons ne correspondait pas exactement au département de l’Indre-et-Loire et l’on sait, par exemple, que Clion-sur-Indre, sur la rive gauche, se trouvait à la frontière entre les Bituriges Cubes et les Turons (voir ci-après, voie rive gauche).

Communes traversées : Saint-Hippolyte, Saint-Jean-Saint-Germain, Beaulieu-lès-Loches, Chambourg-sur-Indre, Azay-sur-Indre, Reignac-sur-Indre, Courçay, Truyes, Esvres-sur-Indre, Artannes-sur-Indre, Saché et Azay-le-Rideau

Saint-Hippolyte, Saint-Jean-Saint-Germain et Beaulieu-lès-Loches :

Après avoir traversé le territoire de la commune de Saint-Cyran-du-Jambot, la voie arrivait dans l'actuel département de l'Indre-et-Loire à Saint-Hippolyte, où elle est continuée par la D 92 puis par la rue du Moulin de Lège puis par la D 12 et par un chemin qui rejoint la D 92. Après l'ancienne commune de Saint-Germain, réunie aujourd’hui à Saint-Jean sur la rive gauche, on était sur la commune actuelle de Beaulieu-lès-Loches, où Foulques Nerra fit édifier en 1007 l’abbaye Sainte-Trinité, dans laquelle il fut enterré.

La voie, reprise aujourd’hui par les rues Bourgeoise et Basse, autrefois portions de la route allant de Paris en Espagne, baptisée « le Grand Chemin », croisait au Carroir une autre voie, reprise par les rues Brûlée et de Guigné, qui, venant de Loches (voir ci-après), reliait la vallée de la Vienne à celle du Cher (voir voie Dangé-Saint-Romain/Thésée).

Beaulieu-lès-Loches : carrefour rue Brûlée - rue Bourgeoise (photo PMD juillet 2021)

La voie, continuée par l’actuelle D 25, passait par Les Petites Maisons, près de Corbery (Culberiacum ou « domaine de Culberius), où l’on peut voir les quatre piliers imposants de l’aqueduc gallo-romain, dit de Contray, à cheval sur les communes de Ferrière-sur-Beaulieu et de Loches, qui alimentait la villa de Contray (Cuntheriacum ou « domaine du germain Cuntheri »).

Aqueduc dit de Contray (photo PMD oct. 2011)

Chambourg-sur-Indre (rive droite)

La voie passait ensuite par L’Isle-Auger puis par L’Île-Thimé. Ces deux toponymes de la commune de Chambourg-sur-Indre (rive droite) renvoient sans doute à une époque où ces lieudits étaient enserrés dans les bras de l’Indre, ce qui n’est plus le cas actuellement. Par contre, on sait qu’à L’Île-Auger, puis à L’Île-Thimé, des gués permettaient de rejoindre la voie de la rive gauche, où se trouve le bourg actuel (voir ci-après).

Dans cette ancienne agglomération, dont le toponyme était Cambertensis, venant du gaulois cambos (courbe) et ritos (gué) et signifiant donc « le gué dans la courbe », la présence gallo-romaine fut importante comme l’indiquent les pièces de monnaie à l’effigie de Néron et de Septime Sévère trouvées dans le bourg à l’emplacement d’une domus (maison) ainsi que les sites de Marray (Mariacum) et de Cornillé, où subsistent les vestiges d’une villa, avec des thermes alimentés par un aqueduc, et dans laquelle des pièces d’or de l’époque romaine ont été découvertes.

Chambourg-sur-Indre : voie entre La Chaussée et le Gué Raide (photo PMD oct 2011)

La voie, continuée sous le nom de chemin des sables, passait à La Chaussée, toponyme qui, on le sait, rappelle souvent la présence d’une voie gallo-romaine, puis au Gué-Raide.

Azay-sur-Indre (rive droite) :

Cette voie traversait l’Indrois (affluent de l’Indre) au Moulin-de-La-Follaine (commune d’Azay-sur-Indre), dépendant du château de La Follaine château de La Follaine, au moyen d’un gué sur lequel il y avait une passerelle en bois. Sur la partie rive droite de cette commune d’Azay-sur-Indre, près du hameau appelé Le Haut-Villepays, toponyme venant de Villa pagani (ou « domaine du paysan »), il y avait une propriété gallo-romaine, où l’on a découvert, en 1864, un vase en céramique contenant 8 pièces d’or du 4e siècle apr. J.-C.

Reignac-sur-Indre (rive droite) :

La voie suivait ensuite le cours de l’Indre jusqu’à Reignac-sur-Indre où passait aussi une voie allant de La-Celle-Saint-Avant à Amboise, qui franchissait l’Indre au moyen d’un gué et qui permettait de rejoindre la voie de la rive gauche.

Celle de la rive droite est bien marquée dans le paysage, sous le nom de rue du Mail, qui, après le château, se continue par le chemin du dolmen, passant à côté du dolmen de La Guignardière.

Voie entre Reignac et Courçay, chemin du dolmen (photo PMD avril 2018)

Courçay :

Elle se poursuivait ensuite vers Courçay, où on la retrouve sous le nom de la pittoresque rue de la Doué (Fontaine), où l’on peut voir les vestiges d’un aqueduc gallo-romain, puis sous celui de rue des Plantes.

Courçay : rue des Plantes (photo PMD avril 2018)

Il y avait sur le territoire de Courçay, dont le toponyme indique l’existence d’une villa gallo-romaine, d’autres domaines, notamment à Chauvigny (Coloniacum), Chemallé (Camilliacum), Chibré (Cipriacum) et Geay (Gaiacum), où l’on a découvert une lampe de bronze à six branches ainsi qu’une épingle en os ornée d’une tête de femme et où des pans de murs, que l’on peut voir représentés sur une gravure de 1856, étaient encore visibles en 1936.

Truyes :

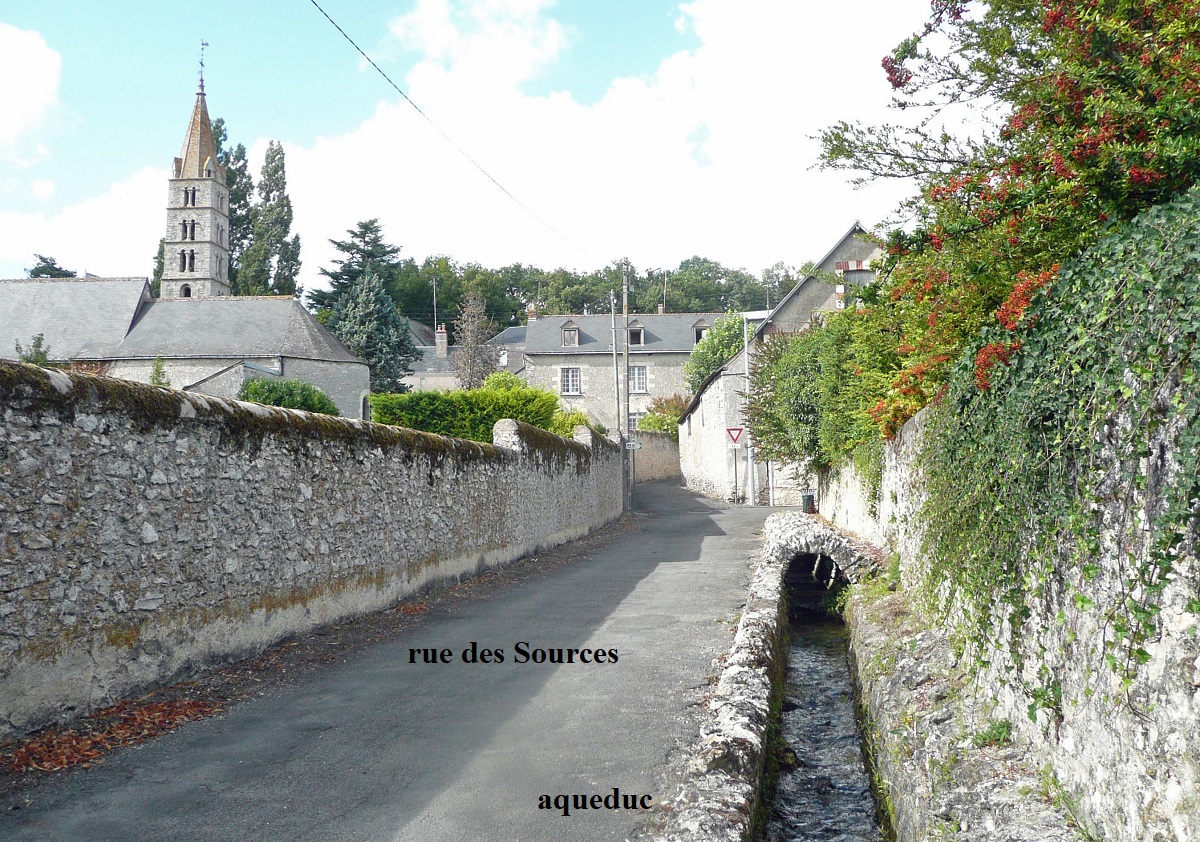

Après la rue des Plantes, la voie est continuée, sur la commune actuelle de Truyes, par un chemin passant en dessous de Gâte-Acier (importante station néolithique), puis par la rue des Noëls, l’Allée de Candy, la rue des Sources, où se trouve un aqueduc gallo-romain, le chemin de La Varenne, la rue du Champ-Chrétien, Le Faubourg, où elle croisait une voie reliant la vallée de la Vienne à celle du Cher (voir voie Nouâtre/Azay-sur-Cher), la Tour-Carrée et la rue du Charentais, qui arrivait à Champgault, sur la commune d’Esvres-sur-Indre. Une partie de cet itinéraire est aujourd’hui le GR 46, qui est aussi un chemin de Saint-Martin.

Truyes : rue des Sources (photo PMD août 2011)

Esvres-sur-Indre (rive droite) :

Cette commune s’étend sur les deux rives de l’Indre et a été occupée dès la préhistoire comme le montre le site de La Haute-Cour, près du cimetière et du stade, qui a livré des bifaces et des nucléus du paléolithique ainsi que des meules en grès du néolithique.

Un dolmen ruiné peut aussi être vu à 150 mètres à l’est du Moulin-de-Sauquet, au sud-est du bourg, sur le plateau dominant la vallée de l’Échandon (rive gauche).

Un établissement rural de l’âge du bronze final (930/800 av. J.-C.), mis à jour, à La Dorée (nord-ouest du bourg) a livré 255 tessons de céramique ainsi qu’une cachette de fondeur découverte en 1906, avec une cinquantaine de petits objets, dont des fragments de haches à douille et d’épées. Il y eut là ensuite une ferme gauloise avec des murs maçonnés et des sépultures contenant un matériel important (armes, tissus, céramique, amphore).

Des domaines agricoles gallo-romains existaient probablement à la Villaine (sud-est du bourg), venant de Villaris (je vais « aux domaines »), à Nantilly (au nord-ouest du bourg), venant de Nantiliacum ou « domaine de Nantilius » et au Clos-Rougé, à l’est du bourg. D’autres domaines agricoles de la même époque se trouvaient aux Billettes, au nord du bourg, et dans le Bois-de-la-Duporterie, tout au nord du bourg, à la limite avec Chambray-lès-Tours.

À l’époque gallo-romaine, l’agglomération se développa et l’importante nécropole de La Haute-Cour, utilisée du 1er siècle av. J.-C. jusqu’au 2ème siècle après JC, a livré des céramiques dont quatre amphores complètes et une autre marquée UIDA (blanc), 19 fibules, en fer et en bronze, 7 potins à tête diabolique, 2 bracelets en bronze, un fragment de bracelet en verre et des armes (poignard en fer, épée, fer de lance, épieu, javelot).

Dans une autre nécropole, située près du Château-de-Vaugrignon, ont été trouvées des fibules, des monnaies, des amphores ibériques et italiques des 2ème et 1er siècles av. J.-C. ainsi qu’une figurine en terre cuite représentant un personnage en manteau.

Tous ces éléments montrent qu’Esvres-sur-Indre fut une agglomération (vicus), relativement importante à l’époque gallo-romaine avant de devenir une cité mérovingienne, où l’évêque Perpet fonda une église vers 465.

Voie entre Champgault et la Chaussée (photo PMD mars 2018)

Entre Champgault, à l’entrée de la commune, et Nantilly (Nantiliacum) à la sortie, la voie est encore bien visible sous la forme d’un chemin rectiligne puis d’une route (rue-du-11-novembre) qui passe par La Chaussée et enfin d’un chemin de nouveau rectiligne (chemin de Varidaine) qui se prolonge par une voie empierrée, ayant la forme caractéristique d’un Z pour pouvoir franchir à angle droit le ruisseau de Nantilly.

Voie entre la Chaussée et Nantilly (photo PMD mars 2018)

À La Chaussée, il était possible, en empruntant une voie secondaire continuée aujourd’hui par la rue de Tours, de rejoindre Caesarodunum, via Saint-Avertin, mais la voie principale continuait le long de l’Indre, en se dirigeant vers les communes actuelles de Veigné (rive droite) et Monts (rive droite).

Dans cette région, l’urbanisation ainsi que la construction des autoroutes A 85 et A 10 ont complètement bouleversé le paysage, de sorte qu’il est impossible de voir des traces de notre voie, que nous retrouvons à Artannes-sur-Indre.

Le site de la commune actuelle fut occupé au néolithique puis à l’âge du bronze (2 300/800 av. J.-C.) comme le montrent le dolmen du Bois-des-Plantes, détruit vers 1820, ainsi qu’une cachette, dans laquelle 7 haches et un bracelet furent découverts en 1840.

Des vestiges d’une maison gallo-romaine furent également trouvés près de l’église, attestée dès le 6e siècle après JC. Là aussi se trouve l’antique Fontaine-aux-Mères, datant sans doute de l’époque gauloise.

Saché et Azay-le-Rideau :

Après Artannes-sur-Indre, la voie, sans doute reprise par l'actuelle avenue de La Vallée-du-Lys, continuait vers l’ouest, en croisant la voie Nouâtre/Vaas puis en passant près de l’actuel manoir de Vonnes (commune de Pont-de-Ruan), dont Balzac fait la résidence de Mme de Mortsauf, dans Le Lys dans la vallée, sous le nom de Clochegourde.

La voie antique, reprise par la D 84, passait à la Basse-Chevrière, à droite d’une ancienne maison, maintenant largement en-dessous de la route actuelle, qui fut, au moyen-âge, la maison du passeur d’un bac sur l’Indre et qui fut bien plus tard l’atelier du sculpteur Alexandre Calder (la Gouacherie) (voir l'article Les passages sur l'Indre, dans la catégorie Les bacs en Indre-et-Loire).

Elle se dirigeait ensuite vers la commune actuelle d’Azay-le-Rideau, en empruntant l’étroit passage entre la rivière et le coteau crayeux percé de grottes et en passant à côté de Mazère, toponyme, venant du latin maceria (ruines) qui désigne souvent des murs en ruine datant de l’époque gallo-romaine, où arrivait aussi une voie venant de Chinon (voir voie Chinon/Le Lude) puis, après Perré, non loin du dépôt de La Grande-Borne où fut découvert, un dépôt de fonderie de l’âge du bronze.

D 57 à Luré (photo PMD février 2019)

Après l’agglomération, la voie est reprise par la D 57 et passe près de l’actuel Château-de-L’Islette puis à Luré (Luriacum) ; elle est ensuite continuée, par la D 120, jusqu’à Marnay, où il y avait une minoterie remplaçant un ancien moulin (Musée Maurice Dufresne aujourd’hui).

Après Marnay, il n’était plus possible de suivre la rive droite et la voie rejoignait probablement celle qui longeait la rive gauche du Cher (voir l'article précédent).

Voie Rive gauche de Clion-sur-Indre à Huismes

Cette voie passait par le hameau de Mehun (commune actuelle de Villedieu-sur-Indre), où il y eut une importante agglomération gauloise, et entrait sur le territoire des Turons à Clion-sur-Indre.

Communes traversées : Clion-sur-Indre, Châtillon-sur-Indre, Fléré-la-Rivière, Verneuil-sur-Indre, Saint-Jean-Saint-Germain, Perrusson, Loches, Chambourg-sur-Indre, Azay-sur-Indre, Reignac, Cormery, Esvres-sur-Indre, Veigné, Montbazon, Monts, Pont-de-Ruan, Saché, Cheillé, Rivarennes, Rigny-Ussé et Huismes

Ce « Marché de Claudius » (Claudiomagos) se trouvait en effet à la frontière entre les Bituriges Cubes et les Turons, si l’on en croit Sulpice-Sévère, qui dans ses Dialogues (II-8) parle d’un miracle exécuté par Saint Martin à « Claudiomagus, sur les limites du Berry et de la Touraine, où est une église célèbre par la piété de ses saints et le troupeau, non moins glorieux, de ses vierges. »

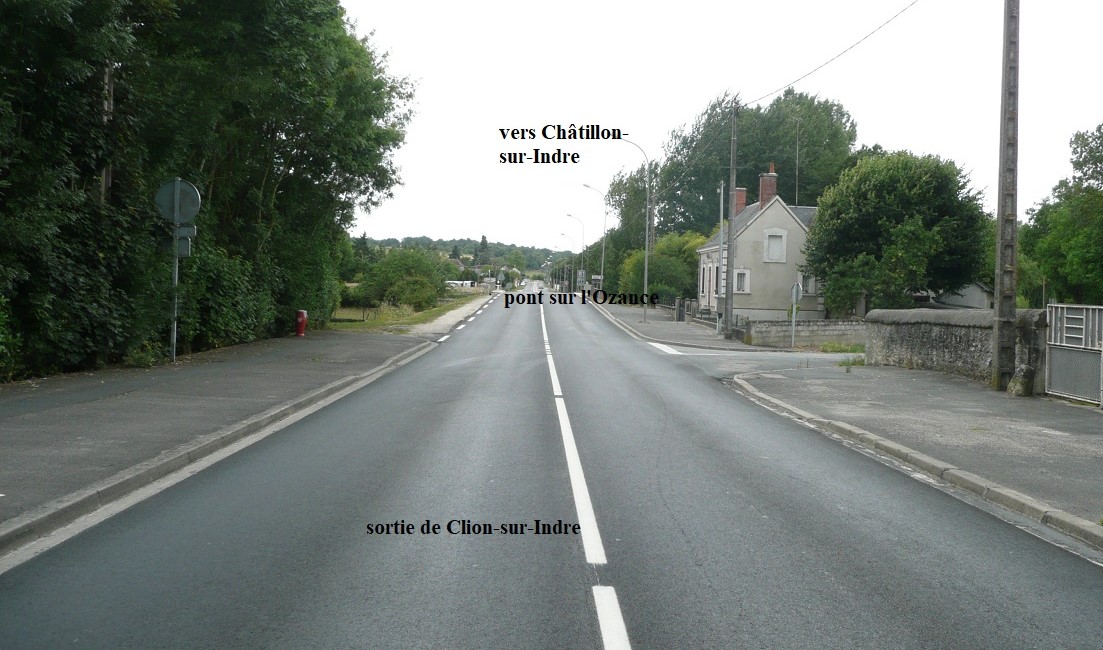

Clion-sur-Indre (photo PMD juin 2011)

Il y avait là une agglomération (vicus) avec un théâtre, dont l’impasse du Pied-de-Bourges a gardé la trace, une nécropole, à la sortie de l’agglomération, sur la droite avant le passage de l’Ozance, qui matérialisait sans doute la frontière, ainsi que des constructions qui ont livré des mosaïques, des céramiques et des monnaies.

Après Clion-sur-Indre, la voie continuait sur la rive gauche de l’Indre et passait par Châtillon-sur-Indre, où, dans une tombe aristocratique gauloise du 1er siècle av. J.-C., ont été trouvés des objets de valeur, dont une œnochoé (pichet à vin) en bronze avec une anse ornée d’un masque de théâtre et une épée à lame de fer incrustée d’or ainsi que sept amphores vinaires (pour le vin) ; le mobilier de cette tombe est conservé au Musée Dobrée de Nantes.

Fléré-la-Rivière, Verneuil-sur-Indre et Saint-Jean-Saint-Germain :

La voie passait ensuite à Fléré-la-Rivière, où l’un des chemins de ce village s’appelle « Chemin-de-l’ancienne-route-de-Tours » et où une autre tombe aristocratique gauloise, du 1er siècle av. J.-C., a également été découverte.

On perd ensuite sa trace, mais il est probable qu’elle s’éloignait de la rivière puisqu’on la retrouve à Verneuil-sur-Indre (voir voie Barrou/Montrichard) sous la forme d’un chemin qui suit la limite communale entre Verneuil et Bridoré et qui passe à Peljoue puis à La Gauterie. Elle se dirigeait ensuite vers Saint-Jean-Saint-Germain, où elle croisait une voie reliant la vallée de la Vienne à la vallée du Cher (voir voie Barrou/Montrichard) au gué du Rouvray.

Elle arrivait ensuite à Perrusson, où il y avait une agglomération gallo-romaine avec un temple dont une partie a été réutilisée dans les fondations de l’église Saint-Pierre, du 10e siècle, qui a remplacé une église antérieure, du 6e siècle, dans laquelle plusieurs nobles mérovingiens avaient été enterrés. On a en effet découvert en 1973 dans cette église, outre plusieurs tessons de poteries sigillées des 1er et 2e siècles, six sarcophages, dont celui d’une femme de l’aristocratie contenant un diadème brodé de fils d’or et une fiole en verre piriforme. En demandant les clés de l’église à la mairie voisine, on peut voir dans le chœur deux de ces sarcophages ainsi que, à droite, un ancien bénitier provenant visiblement d’une colonne ancienne.

Loches :

Dès la sortie de Perrusson, on aperçoit le grand donjon de Loches, où il y eut un oppidum gaulois puis un castrum gallo-romain, dont quelques traces ont été découvertes récemment dans le rempart du moyen-âge.

Loches : vestiges du castrum dans le rempart de la citadelle (photo PMD juin 2018)

Par ailleurs, dans les fondations de l’ancienne église Saint-Ours, qui était au pied (à l’est) du château actuel, on a retrouvé un tambour de pilier gallo-romain dédié aux dieux de l’Olympe et présentant plusieurs divinités ; transformé en bénitier, ce bloc se trouve maintenant sous le porche de la collégiale Saint-Ours.

Près de cette ancienne église, à Vignemont, au bord de la voie, il y avait une nécropole, où l’on a découvert de nombreuses céramiques, dans le cimetière de la chapelle. C’est là sans doute que la voie croisait une des voies reliant la vallée de la Vienne à la vallée du Cher (voir voie Dangé-Saint-Romain/Thésée). On pense aussi qu’il y avait un établissement rural turon au lieu-dit Les Rabines près de la route de Vauzelles, au nord-ouest de Loches.

Chambourg-sur-Indre (rive gauche), Azay-sur-Indre (rive gauche) et Reignac-sur-Indre (rive gauche) :

La voie continuait sur la rive gauche et franchissait le ruisseau de l’Étang au Moulin-de-Cornillé (Corneliacum), sur la commune actuelle de Chambourg-sur-Indre (rive droite),

À partir de là, la voie, reprise par la D 17, passait à Azay-sur-Indre puis continuait vers Reignac rive gauche où passait aussi une voie allant de La Celle-Saint-Avant à Amboise qui franchissait l’Indre au moyen d’un gué et qui permettait de rejoindre la voie de la rive droite.

D 17 entre Azay-sur-Indre et Reignac (photo PMD avril 2018)

Au Grand-Rochette, au sud-ouest du bourg, entre la voie ferrée et la D 953, près de la gare, le Service archéologique départemental d’Indre-et-Loire (SADIL), lors de fouilles préventives, a mis à jour une enceinte néolithique avec deux accès couvrant une superficie de 2 hectares ainsi que de nombreux indices d’une occupation du site au néolithique moyen et final. Ce site fut réoccupé à l’âge du bronze puis à l’époque gallo-romaine.

Cormery :

Continuant le long de l’Indre, la D 17 passait à Courçay rive gauche avant d'atteindre la commune actuelle de Cormery, où l’abbaye fondée au 8e siècle par Ithier, chancelier de Charlemagne, a pris la place d’une grande villa gallo-romaine, récupérée par l’église à l’époque mérovingienne, comme c’était la coutume. C’est là qu’elle croisait une voie allant de Nouâtre à Azay-sur-Cher, qui continuait vers Truyes, en empruntant un gué.

Cormery (photo PMD mai 2011)

Esvres-sur-Indre (rive gauche) :

La voie atteignait ensuite la commune actuelle d’Esvres rive gauche, en franchissant l’Échandon au Moulin-de-Sauquet, où se trouve un dolmen ruiné (voir ci-dessus) et en passant près de Port-Joie ; une des étymologies possibles de cet endroit, où il y a un ancien moulin, est Portus Jovis (Port de Jupiter), ce qui laisserait supposer qu’il y aurait eu un port à cet endroit.

Esvres : passage de l'Échandon au moulin de Saulquet (photo PMD mars 2018)

Peu après, elle arrivait sur les communes actuelles de Veigné (Vindiniacum) où un site gallo-romain a été repéré au lieu-dit Les Varennes, près de la D 250, qui continue peut-être l’ancienne voie, puis de Montbazon et de Monts ; il est vraisemblable que ces lieux furent habités dès l’antiquité, mais il n’en reste pas de traces et Montbazon par exemple n’est pas citée avant que les moines de Cormery ne se plaignent que Foulques Nerra y ait construit son imposant donjon. Entre Montbazon et Monts, la voie est peut-être reprise par la D 17, qui a gardé les caractéristiques d’une voie gallo-romaine.

D 17 entre Montbazon et Monts à l'entrée Monts (photo PMD avril 2018)

Pont-de-Ruan et Saché :

Elle se dirigeait ensuite, en passant par le Moulin-d’Artannes, sur la rive gauche de l’Indre, vers Pont-de-Ruan, où elle croisait, à La Croix-Billette, la voie Nouâtre/Vaas.

Ancienne voie entre Pont-de-Ruan et Saché (photo PMD mai 2011)

Après Pont-de-Ruan, l’ancienne voie est encore bien visible notamment au chemin des Aunays (commune de Saché), qui passe à La Fontaine-Saint-Martin puis à côté des Platereaux (au nord-est du bourg), où a été découvert, vers 1900, un site gallo-romain avec un mur et un bassin de 20 m. de long sur 4 m. de larges.

Chemin des Aunays (photo PMD mai 2011)

À Saché (voir ci-dessus), on peut aussi voir des vestiges de la voie au Gué-Droit, où elle était rejointe par une voie venant de Poitiers (voir voie Rivière/Azay-le-Rideau).

Cheillé :

Après le bourg de Saché, la voie arrivait sur la commune actuelle de Cheillé. Cette région est particulièrement riche en vestiges ; on a notamment découvert, au lieu-dit Le Maupas, à l’entrée de la forêt dite de Chinon, dans l’actuelle commune de Cheillé, une enceinte gauloise formant un rectangle de 90×75 m.

Mais le lieu le plus remarquable de cette région est la propriété appelée La Rémonière (commune de Cheillé), où il y a maintenant un château du 15e siècle, en face du célèbre château d’Azay-le-Rideau. Ce site important était peut-être une petite agglomération (vicus) gallo-romaine. On peut y voir en effet les traces de ce qui semble bien être un petit théâtre ainsi que les vestiges d’un temple, près duquel il y avait la tombe d’une certaine Secunda épouse du citoyen romain Caius Nero, contenant de nombreux objets dont un sceau et une sculpture en ambre.

Cheillé : la Rémonière (photo PMD mai 2011)

Le château lui-même a été construit sur un bâtiment gallo-romain, comme le montre la base, édifiée en opus vittatum : forme de parement antique fait de petits moellons rectangulaires, disposés en assises régulières alternées.

Rivarennes, Rigny-Ussé et Huismes :

La voie, toujours continuée par la D 17, passait à Quinçay (Quintiacum), commune de Rivarennes, près duquel se trouve la Butte-de-Motille, tumulus daté de 700 av. J.-C., puis à côté de l’église de Rigny, sous l’ancien cimetière de laquelle, se trouvait un bâtiment gallo-romain composé de deux ailes situées de part et d’autre d’une cour, avec, peut-être, des thermes, comme le montrent les fragments de canalisations retrouvés.

La butte de Motille (photo Touraine insolite)

Elle longeait ensuite le château d’Ussé, construit au 15e siècle pour le célèbre Jean V de Bueil, qui a été occupé à l’époque préhistorique et gauloise, comme l’indiquent le tumulus et les tombes découvertes dans l’enceinte du château.

La voie arrivait finalement sur la commune actuelle de Huismes, où passait la voie Chinon/Le Lude et, après le confluent de l’Indre et de la Loire, rejoignait la voie qui suivait la rive gauche de la Loire (voir l’article).