Chambourg-sur-Indre

Cette commune s’étend, à l’est du département, sur les deux rives de l’Indre, mais le bourg se trouve sur la rive gauche ; son nom apparaît pour la première fois en 791, dans le cartulaire de l’abbaye de Cormery, sous la forme Cambertensis, venant du gaulois cambos (courbe) et ritos (gué) et signifiant donc « le gué dans la courbe ». Il est possible que ce gué ait été situé entre le bourg (sur la rive gauche) et L’Île-Thimé (sur la rive droite), là où l'Indre fait effectivement une courbe mais rien n'est moins sûr car le cours de cette rivière a beaucoup changé au fil des siècles.

On trouve ensuite, en 861, dans les Actes de Charles II le Chauve, "in villa quae Cambortus vocatur, super fluvium Agneris sita", c'est-à-dire "dans la villa appelée Cambortus, située au-dessus de l'Indre", puis Villa Cambort, à la fin du 10ème siècle, Chambour en 1234, Chambourt en 1304, Chamborg en 1394, Chambourg au 18ème siècle, sur la carte de Cassini et enfin Chambourg-sur-Indre en 1920.

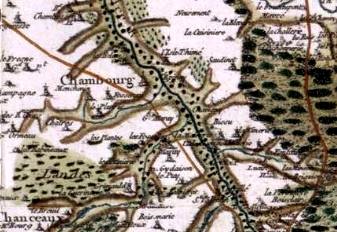

Carte de Cassini

Carte de Cassini

Histoire

Préhistoire et antiquité :

Selon Wikipedia, on a découvert sur le territoire de la commune : un racloir néolithique (dans la forêt de Loches, sur la rive droite) et d’autres outils de la même époque ainsi que, dans le bourg, à l’emplacement d’une maison gallo-romaine, des pièces de monnaie à l’effigie des empereurs Néron (empereur de 54 à 68) et Septime Sévère (empereur de 193 à 211).

Le site de Châtres (au sud-ouest du bourg), venant du latin castrum (lieu fortifié), a l’aspect d’une place-forte du type éperon barré mais n’a jamais été fouillé.

Des domaines agricoles gallo-romains (villae rusticae) existaient à Chavigny (voir ci-après), de Cavanniacus ou « domaine du Hibou », à Marray (voir ci-après), de Mariacus ou « domaine de Marius (Celui qui est au bord de la mer) » et à Cornillé (rive gauche, sud-est du bourg), de Corneliacus ou « domaine de la Corneille », qui était peut-être une étape (mansio) sur la voie gallo-romaine indiquée ci-après et où des pièces d’or de l’époque romaine ainsi que des vestiges de murs, de thermes et d’aqueduc, encore visibles au début du 19ème siècle, ont été découverts.

Deux voies gallo-romaines suivaient les deux rives de l’Indre : celle de la rive gauche (D 943 aujourd'hui) passait par Cornillé (voir ci-dessus et ci-après), où elle franchissait le ruisseau de l’Étang, puis par Marray (voir ci-dessus et ci-après).

Le chemin des Sables : ancienne voie gallo-romaine entre la Chaussée et le Gué raide (photo PmD oct. 2011)

Le chemin des Sables : ancienne voie gallo-romaine entre la Chaussée et le Gué raide (photo PmD oct. 2011)

Celle de la rive droite est reprise par la D 25 ; elle passait par L’Île-Auger, où subsiste les vestiges d'un pont gothique, puis par L’Île-Thimé ; la voie, continuée ensuite sous le nom de Chemin-des-Sables, passait à La Chaussée, puis au Gué-Raide, avant d’arriver sur la commune actuelle d’Azay-sur-Indre.

Pont gothique de L'Île-Auger (photo Arcyon37 in wikipedia)

Pont gothique de L'Île-Auger (photo Arcyon37 in wikipedia)

Histoire du fief :

En 1256, le seigneur de Chambourg est Geoffroy Ysoré puis, en 1275, Pierre III de La Brosse (1230/1278), chambellan de Louis IX, grand Chambellan de Philippe III le Hardi, pendu, à tort semble-t-il, pour haute trahison en 1278. Voir aussi Cormery, Langeais et Tauxigny.

À partir de la fin du 16ème siècle la seigneurie de Chambourg et de Marray (voir ci-après) appartint à la famille Dallonneau, bien implantée à Loches, et à ses alliés. Le premier connu, Antoine Dallonneau (mort en 1593), officier de justice à Loches eut pour enfants Julien (1570/1607), conseiller à la Cour des Aides à Paris, Pierre (1572/1609), officier de justice à Loches, comme son père, Bonne (1576/1639) et Marguerite (morte en 1638), qui avait épousé en 1584 Jean Tafforel, officier de justice à Loches.

- Julien Dallonneau fut le père de Martin (mort après 1647), Trésorier général de France de la Généralité de Bourges, qui fut le père de Charles (né en 1644), Trésorier général de France à Bourges comme son père.

- Pierre Dallonneau fut le père d’Émery (1603/1669), officier de justice à Loches; ce dernier fut le père de Pierre (né en 1642), prêtre et grand aumônier de Metz, de Gabriel (1644/1702), lieutenant-général au siège de Loches et de Michel (1647/1718), qui épousa en 1702 Marie Ursule Marius, citée comme dame de Marray en 1718.

- Bonne Dallonneau épousa vers 1600 Bertrand de Grateloup (mort en 1629), seigneur de Manthelan. Leur fils Bernard de Grateloup (1613/1680) fut le père de Pierre (né en 1672), qui fut, en 1721, le second mari de Marie Ursule Marius.

Le dernier seigneur du domaine, acheté en 1775, fut le capitaine de vaisseau Joseph de Nogerée (né en 1742), qui fut emprisonné à Loches pendant la Révolution, en tant que « père d’émigré » et qui était apparenté avec Léon Pierre de Vigny (1737/1816), le père d’Alfred (voir Razay à Céré-la-Ronde).

Histoire contemporaine :

Au 18ème siècle, plusieurs tuileries s'installent sur le territoire de Chambourg et au début du 19ème, six fours étaient en service, les derniers cessant leur activité en 1965. Entre 1750 et 1790, plusieurs habitants de l'Île Auger et d'autres hameaux de Chambourg furent arrêtés pour l'abattage clandestin de 60 chênes dans un massif de la forêt de Loches.

Au 19ème siècle, plusieurs moulins fonctionnaient dans la commune :

- Le moulin à blé de Cornillé (voir ci-dessus), sur le ruisseau de l’Étang, cité en 1863 mais figurant sur un plan de 1574.

- Le moulin de L’Île-Auger, sur l’Indre, qui est maintenant un gite (voir http://www.moulin-isle-auger.com/).

- Le moulin Neuf, cité dès 1471, à Marray (voir ci-après).

Moulin de L'Île-Auger (site du gîte)

Moulin de L'Île-Auger (site du gîte)

Le pont de pierre actuel sur l'Indre, route des Ponts, construit en 1848, a remplacé un pont plus ancien, situé à la place du gué (ritos) indiqué dans le nom de la commune (voir ci-dessus), où il y eut peut-être un bac, mais je n'ai pas trouvé d'information à ce sujet.

La création de la ligne de chemin de fer reliant Joué-lès-Tours à Châteauroux, ouverte en 1879 avec une halte à Chambourg fut un événement déterminant pour la commune ; à l'époque où l'exode rural commence à se faire sentir dans les villages ruraux, en permettant à des habitants de la commune de continuer à y vivre, tout en travaillant à Tours ou à Loches.

À voir dans le bourg

L’église Saint-Martin : cette église, construite au 11ème s. et restaurée, en 1870, par l’architecte Alexis Hardion (1829/1905), est composée d’une nef à laquelle furent ajoutées plus tard deux chapelles latérales. Du côté Sud, se trouve une porte romane. Sur le mur méridional paraissent également deux des anciennes fenêtres en plein cintre, aujourd’hui condamnées. Le clocher, la couverture de la nef de voûte en briques et la réfection de la charpente datent de la fin du 20ème siècle.

Église Saint-Martin (photo PmD sept. 2024)

L’église abrite deux vitraux faisant référence à Saint Martin : une Charité de Saint Martin (voir ci-dessus), réalisée par les ateliers Lobin en 1878, sur lequel on voit, en arrière-plan, les remparts d’Amiens et une Messe de Saint Martin, exécutée en 1896 par Julien Fournier. D’autres vitraux sont signés A. Clement, vitrarius ; il s’agit bien sûr d’Armand Clément (1840/1895), qui faisait partie de l'atelier Fournier et qui habitait dans la commune voisine de Chédigny. Voir le dossier réalisé par Olivier Geneste : https://patrimoine.centre-valdeloire.fr/gertrude-diffusion/dossier/IM37001987

La mairie a été édifiée en 1909 près de l’église en partie sur les jardins du presbytère et sur l’ancien cimetière transféré en 1894 à l’extérieur du bourg.

À voir au nord

Le château des Hélas (nord-ouest, rive gauche) date du 19ème siècle et un pigeonnier carré se trouve dans le parc. Le fief, dit alors Le Laich, fut vendu en 1269 par Émery de Genes à Pierre III de La Brosse (voir Histoire).

Château des Hélas (cp)

Château des Hélas (cp)

Le manoir de l’Île-Thimé (nord-est, rive droite) a également été construit au 19ème siècle, dans un style néo-classique.

À voir au sud

Marray (rive gauche) : le nom de ce lieu apparaît au 9ème siècle, dans le cartulaire de l’abbaye de Cormery, indiquant qu’il y avait là une « villa » carolingienne, ayant probablement pris la place d’une villa gallo-romaine (voir histoire). Le fief appartenait en 1457, à Claude Du Fau, dame de Manthelan, veuve de René de Menou (1480/1546), seigneur de Boussay, et, en 1568, à Jean VIII de Menou (1523/1588), fils de René. Par la suite, cette seigneurie fut réunie à celle de Chambourg, propriété de la famille Dallonneau (voir Histoire). Une chapelle dépendait du logis seigneurial en 1787. Le curé de la paroisse de Chambourg y célébrait la messe une fois par semaine.

Nouveau château de Marray (cp)

Nouveau château de Marray (cp)

Un nouveau château y fut construit au 19ème siècle.

Chavigny (sud-est, rive droite) : un premier château, qui aurait accueilli Louis XI, aurait été édifié au 15ème siècle mais le château actuel fut construit au 17ème siècle et remanié au 19ème siècle. Le domaine possède un pigeonnier carré du 18ème siècle, restauré en 1853 et il existait dans le logis seigneurial une chapelle construite en 1748. Le fief appartenait, en 1662, à René Scarron (mort en 1677), chevalier, maréchal des camps et armées du roi, en 1727, à Eusèbe Jacques Chaspoux (1695/1747), marquis de Verneuil (voir Betz-le-Château, Chaumussay, Ciran, Saint-Flovier et Verneuil-sur-Indre) et, en 1747, à Eusèbe Félix Chaspoux (1720/1791), fils d’Eusèbe Jacques. Le dernier seigneur du domaine, qu’il avait acquis en 1781, fut Victor de La Lande de La Vallière (1747/1812). L'existence d'un barrage sur le ruisseau de Cabaret, qui figure sur la carte IGN, suggère la présence d'un moulin, dont cependant on ne retrouve pas la trace dans les archives.

Château de Chavigny (cp)

Château de Chavigny (cp)

Bissu (sud-est, au sud de Chavigny) : le fief appartenait, en 1499, à Andrée de Noroy (morte en 1518), qui avait épousé en 1469 Trignan de Menou (mort en 1472), fils de Jean VII de Menou (1405/1473) puis en 1475, Jean de Blanchefort, second époux d'Andrée de Noroy, (voir Marsin à Genillé et Thuisseau à Montlouis-sur-Loire). Les seigneurs suivants furent, en 1535, Jean François de Cardonne (mort en 1539), seigneur d’Azay-sur-Indre, en 1587, Jehanne Seguin, veuve de Claude de Saintier, avocat à Loches, en 1630, Jean de Saintier (né en 1603), petit-fils de Claude, en 1662, René Scarron (voir Chavigny). Le dernier seigneur du domaine, fut, comme pour Chavigny, Victor de La Lande (1747/1812). Il y avait là un pigeonnier circulaire, transformé aujourd’hui en maison d’habitation, dont la taille correspond à une capacité d'un millier de boulins.

Pigeonnier de Bissu (source waymarking.com)

Pigeonnier de Bissu (source waymarking.com)

Un autre pigeonnier carré se trouve à L’Épinay (au sud-est, au nord de Chavigny).

Pigeonnier de L'Épinay (photo Tourainissime)

Pigeonnier de L'Épinay (photo Tourainissime)

Le manoir du Puits (sud-est, rive gauche), construit au 17ème siècle, présente un bâtiment rectangulaire, entouré par deux ailes contenant les escaliers. À l’intérieur, il reste plusieurs cheminées à manteau de bois sculpté.

Manoir du Puits (photo André Montoux)

Manoir du Puits (photo André Montoux)

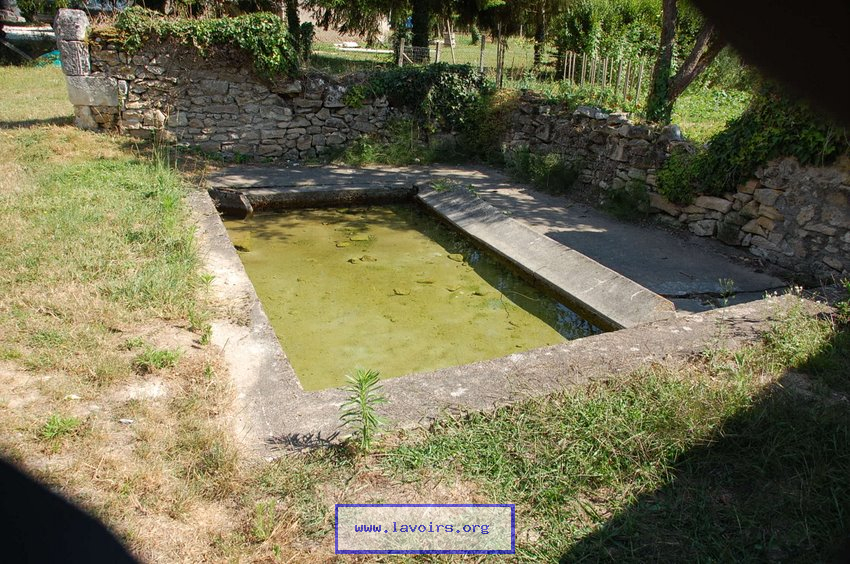

On peut aussi voir, au sud, rive gauche, le pigeonnier-porche des Besniers, du 17ème siècle, et, au sud-est, rive droite, le petit lavoir des Moreaux.

Lavoir des Moreaux (photo lavoirs.org)

Lavoir des Moreaux (photo lavoirs.org)