Château-la-Vallière

Le nom de cette commune, située dans le nord-ouest du département, apparaît pour la première fois en 978 sous la forme Castellum (Château) ; on trouve ensuite Chasteaux en 1306, Val Joyeux en 1793 et Château-la-Vallière à partir de 1815 ; la région fit partie de l'Anjou jusqu'à la Révolution.

Histoire

Préhistoire et antiquité :

Le menhir de Vaujours (voir ci-après) ou de La Pierre, situé en dessous de l’étang du Val-Joyeux (voir ci-après), mesure 3,60 mètres de haut et s’enfonce de 3 mètres dans le sol (ci-dessous photo SHCVL). D’après la tradition populaire, on voyait autrefois les nuits de brume, des fées vêtues de blanc qui se dirigeaient vers le menhir et dansaient autour de lui en une ronde surnaturelle. C’est la légende de « La Dame Blanche » qui autrefois pénétrait dans les maisons, pour se lamenter. Pendant les croisades, les trois filles du Baron d’Alluyes (voir histoire du fief) tombèrent amoureuses de trois jolis pages. À son retour de Terre Sainte, le baron fit pendre les trois jouvenceaux. Les trois filles vinrent détacher du gibet les corps de leurs amants, puis les traînèrent jusqu’à l’étang et se laissèrent sombrer avec eux ; depuis elles errent dans Le Vallon-des-Dames.

À l'époque gallo-romaine, le territoire était situé chez les Andécaves et un domaine agricole (villa rustica) existait sans doute à Chouzé-le-Sec (au sud-est du bourg), venant de Causiacus ou « domaine de Causus » (voir-ci-après).

Histoire du fief :

Le fief de Châteaux, dont le premier seigneur connu est Hugues II d’Alluyes (980/1025), fils d'Hugues I d'Alluyes (né vers 945) (voir aussi Couesmes, Saint-Christophe-sur-le Nais, Semblançay et Sonzay), resta dans cette famille jusqu’à Hugues VI (mort après 1248), baron d’Alluyes, qui participa en 1248 à la 7ème croisade avec Louis IX et qui eut 3 filles (voir ci-dessus la légende de « la Dame Blanche »). Cependant, sa fille aînée, Marguerite d’Alluyes (1230/1267), dame de Chasteaux, fit mentir cette légende puisqu’elle épousa Rotrou IV de Montfort (1225/1275), voir aussi Neuvy-le-Roi et Semblançay.

Leur fille, Jeanne de Montfort (1250/1291) épousa en 1275 Guillaume VI L’Archevêque (1250/1316), seigneur de Parthenay (Deux-Sèvres). Leur fils Jean I L’Archevêque (mort en 1358), connu pour ses positions hérétiques, qui lui valurent des ennuis d’argent, fut aussi un vaillant guerrier, capitaine du roi Philippe VI (roi de 1328 à 1350) et emprisonné deux fois en Angleterre. Son fils Guillaume VII (mort en 1407) dut vendre en 1375 une partie de ses biens, dont le fief de Chasteaux, pour rembourser Pierre I Trousseau, qui avait prêté de l’argent à son père.

Ce Pierre I Trousseau (1300/1340), chambellan de Philippe VI et seigneur de Véretz, fut le père de Pierre II Trousseau (1330/1398) et de Marguerite Trousseau, épouse d’Hardouin I d’Avoir et mère d’Anne d’Avoir (1340/1390), qui épousa Jean III de Bueil (1335/1390) ; Pierre II Trousseau vendit le fief en 1398 à son neveu Hardouin de Bueil (1347/1439), évêque d’Angers et chambellan de Louis I d’Anjou. Sur la famille de Bueil, voir aussi Bueil-en-Touraine, Chanzay, Chouzé-sur-Loire, Couesmes. Courcelles-de-Touraine, Courcoué, Épeigné-sur-Dême, Faye-la-Vineuse, La Roche-Clermault, Lublé, Neuillé-Pont-Pierre, Pocé-sur-Cisse, Saint-Laurent-de-Lin, Saint-Michel-sur-Loire et Sonzay .

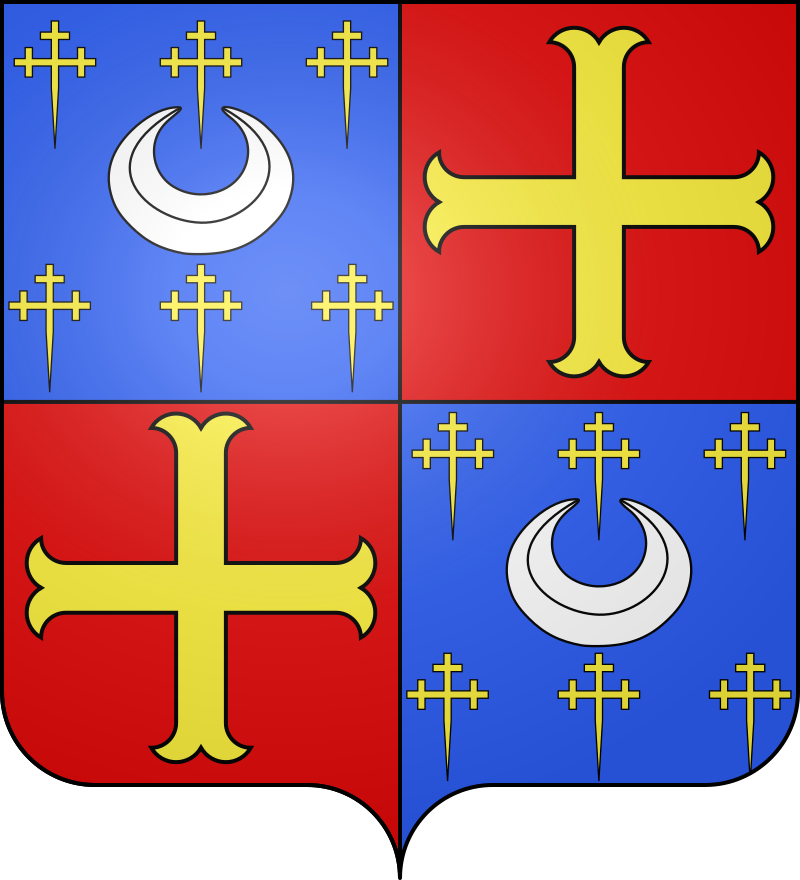

Hardouin de Bueil légua ses biens à son neveu, le célèbre Jean V de Bueil (mort en 1477) (voir son blason ci-contre, in wikipedia), comte de Sancerre, amiral de France, chambellan de Louis XI, qu’il accueillit en 1469 dans son château de Vaujours (voir ci-après) ; il était le fils de Jean IV de Bueil (mort à Azincourt en 1415) et le petit-fils de Jean III ; ce Jean V, surnommé le Fléau des anglais, fut notamment le compagnon de Jeanne d’Arc et l’auteur d’un roman semi-autobiographique intitulé Le Jouvencel (1466).

Hardouin de Bueil légua ses biens à son neveu, le célèbre Jean V de Bueil (mort en 1477) (voir son blason ci-contre, in wikipedia), comte de Sancerre, amiral de France, chambellan de Louis XI, qu’il accueillit en 1469 dans son château de Vaujours (voir ci-après) ; il était le fils de Jean IV de Bueil (mort à Azincourt en 1415) et le petit-fils de Jean III ; ce Jean V, surnommé le Fléau des anglais, fut notamment le compagnon de Jeanne d’Arc et l’auteur d’un roman semi-autobiographique intitulé Le Jouvencel (1466).

Jean V de Bueil fut le père d’Antoine de Bueil (mort en 1506), lieutenant-général de Touraine qui épousa en 1461 Jeanne de Valois (1448/1467), fille naturelle de Charles VII et d’Agnès Sorel et qui fut le père de Jacques de Bueil (1462/1513), échanson de Charles VIII. Ce dernier fut le père de Charles de Bueil, mort en 1515 à Marignan et de Louis IV de Bueil (mort en 1563), gouverneur de Touraine, « très brave, sage et vaillant capitaine » selon Brantôme, alias Pierre de Bourdeilles (mort en 1614).

Louis IV de Bueil (conservatoire des arts-et-métiers)

Louis IV de Bueil (conservatoire des arts-et-métiers)

Louis IV de Bueil fut le père de Jean VII de Bueil (mort en 1638), qui fut le père de René de Bueil, dernier comte de Sancerre, lui-même père de Jean VIII de Bueil, mort sans enfant en 1665 et de Renée de Bueil, qui épousa en 1656 François I de Mesgrigny de Briel (1619/1679), gouverneur de Touraine. Ce sont eux qui, en 1666, vendirent le fief à Louis XIV, qui l’érigea en duché-pairie et qui en fit don à sa maîtresse, Louise Françoise de La Baume-le-Blanc, dite Louise de La Vallière (portrait ci-dessous par Jean Nocret in wikipédia).

Louise de La Vallière (1644/1710), qui finit sa vie au Carmel eut plusieurs enfants avec Louis XIV, dont Marie Anne de Bourbon (1666/1739), qui épousa en 1680 Louis Armand de Bourbon-Conti (1661/1685) et qui donna le fief en 1698 à son neveu Charles François de La Baume-Le-Blanc (1670/1739), maréchal de camp, fils du frère de Louise, Jean François de La Baume-Le-Blanc (1642/1676).

Marie Anne de Bourbon, par François de Troy (source wikipédia)

Charles François de La Baume-Le-Blanc (portrait ci-contre in geneanet) fut le père de Louis César de La Baume-Le-Blanc (1708/1780), grand fauconnier de France, lui-même père d’Adrienne de La Baume-Le-Blanc (1740/1812), épouse de Louis Gaucher de Châtillon (1737/1762) et mère d’Amable Émilie de Châtillon (1760/1840) (portrait ci-contre, in geneanet), qui, en 1815, vendit le château de Vaujours (voir ci-après), inoccupé et déjà en ruines, à sir Thomas Stanhope Hollond, qui l’utilisa comme carrière de matériaux. Ce dernier acheta aussi, la même année, le château du Vivier des Landes à Courcelles-de-Touraine.

Charles François de La Baume-Le-Blanc (portrait ci-contre in geneanet) fut le père de Louis César de La Baume-Le-Blanc (1708/1780), grand fauconnier de France, lui-même père d’Adrienne de La Baume-Le-Blanc (1740/1812), épouse de Louis Gaucher de Châtillon (1737/1762) et mère d’Amable Émilie de Châtillon (1760/1840) (portrait ci-contre, in geneanet), qui, en 1815, vendit le château de Vaujours (voir ci-après), inoccupé et déjà en ruines, à sir Thomas Stanhope Hollond, qui l’utilisa comme carrière de matériaux. Ce dernier acheta aussi, la même année, le château du Vivier des Landes à Courcelles-de-Touraine.

Histoire anciennen moderne et contemporaine :

Au moyen-âge les forges de Vaujours (voir ci-après) employaient plusieurs dizaines de personnes et produisaient une centaine de tonnes de fer par an. En 1700 elles provoquèrent un incendie qui détruisit de très nombreuses maisons. Elles fonctionnèrent jusqu’en 1840 et furent remplacées par une scierie.

Au 19ème siècle, trois lavoirs sur la Fare existaient dans la commune :

Le lavoir de Saint-Martin, difficile à voir, à l'ouest de la mairie, près du bord nord du lac du Val-Joyeux est difficile à voir car il est fermé par une grille ; selon le site pierres-patrimoine.com, il y avait des rails facilitant le transport du linge dans des chariots.

Le lavoir de l'Arche, au bord de l'avenue du Général Leclerc, au nord-ouest du bourg, construit en 1836 est aujourd'hui en ruines.

Lavoir de l'Arche (photo Tourainissime)

Lavoir de l'Arche (photo Tourainissime)

Il existait aussi près du château de Vaujours (voir ci-après) un lavoir, restauré en 1985.

Lavoir de Vaujours (photo Tourainissime in lavoirs.org)

Lavoir de Vaujours (photo Tourainissime in lavoirs.org)

À voir dans le bourg

Église Notre-Dame (13 rue Monconseil) : édifiée en 1840 par Gustave Guérin à l’emplacement d’une ancienne église prieuriale construite vers 1040 par Hugues II d’Alluye (voir Histoire du fief), dont elle garde un ancien portail en plein cintre et un oculus du 12ème siècle.

De l'extérieur, cette église montre un clocher porche, formant une avancée par rapport au reste de la façade principale et surmontant une porte d'entrée placée de plein cintre au milieu de plusieurs voussures. Six ouvertures fines en forme d'ogive décorent la façade avec des vitraux signés Lux Fournier et Étienne Lobin, fils de Lucien Léopold Lobin.

En face de la chaire, on peut voir un Christ en noyer du 17ème siècle.

Église N.D Christ en croix (photo Tourainissime)

Église N.D Christ en croix (photo Tourainissime)

La Grande Maison (Mairie), 6 rue Lezay-Marnesia : ce bel hôtel particulier, devenu la mairie depuis 1991, a été édifié au 18ème siècle par Marie Louis César Roulleau de la Roussière (mort en 1799), général des finances au bureau des finances de la généralité de Tours, maire de la commune de 1791 à sa mort. Le fronton de la façade ouest abrite une grande horloge.

L’ancienne halle : ce bâtiment, qui était situé Place d’armes, fut construit en 1838 par l’architecte Phidias Vestier (1796/1874), à la place d'une ancienne halle en bois, sous le mandat de Théobald Piscatory (1800/1870), député de 1832 à 1842 puis de 1849 à 1851, ambassadeur de France en Grèce de 1843 à 1849. Elles abritaient au 1er étage la mairie et l’école. Après 1919, elle devint la salle des fêtes et fut décorée par le peintre Henri Voisin (1861/1945).

Ancienne halle (cp)

Ancienne halle (cp)

Elle a été détruite en 2019 ans le cadre d'un projet de réaménagement de la place d'Armes. (voir https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/commune/chateau-la-valliere/l-ancienne-mairie-sera-demolie).

Destruction de l'ancienne halle (photo 2019 NR)

Destruction de l'ancienne halle (photo 2019 NR)

Maisons anciennes :

Maison sénéchale, 15 rue Lezay-Marnesia : construite au 17ème et remaniée au 18ème, cette maison a abrité à une certaine époque, le maître des forges et, jusqu’à la fin du 18e siècle, le juge de la ville appelé aussi le sénéchal.

Auditoire de justice (Hôtel des voyageurs), angle de la rue Lezay-Marnesia et de la rue de la Jacoberie : cette maison du 18ème siècle, devenue aujourd’hui un hôtel, était auparavant l’auditoire de justice du duché. construit en 1784. À l’intérieur de l’hôtel, on peut remarquer un superbe escalier en bois d’origine et, dans la salle à manger, il reste une porte de prison qui fermait une des deux cellules donnant dans le logement du geôlier dont la cheminée a été conservée.

Hôtel particulier, 12 avenue du général de Gaulle : cette grande habitation du début du 19ème siècle présente des pilastres à chapiteau corinthien, encadrant les trois fenêtres centrales.

Maison 12 av. de Général de Gaulle (photo Tourainissime)

Maison 12 av. de Général de Gaulle (photo Tourainissime)

Maison, 9 avenue du général de Gaulle : cette construction en tuffeau et moellon, du 19ème siècle, est caractérisée par deux pavillons latéraux, au toit pyramidal, reliés par un long balcon orné d’une grille en fer forgé.

Maison 9 av. de Général de Gaulle (photo Tourainissime)

Maison 9 av. de Général de Gaulle (photo Tourainissime)

Hôpital (EPHAD), rue de la citadelle : cet hôpital fut fondé à Lublé en 1681 par Louise de La Vallière et transféré en 1783 à Château-la-Vallière.

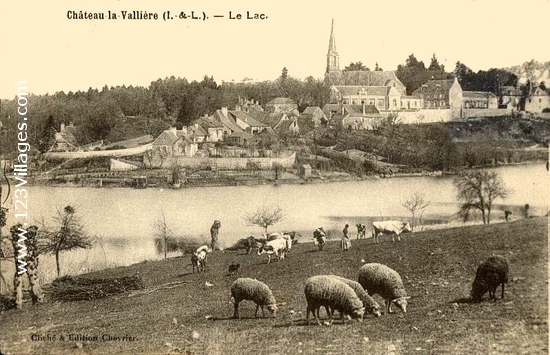

Le Lac du Val Joyeux s’étend sur près de 36 ha, au du bourg. Il est alimenté par les eaux de la rivière « La Fare ». Le site, agréable et verdoyant, a été transformé par la municipalité en une véritable base de loisirs. Le lac permet la pratique de nombreuses activités nautiques et sportives. Si la baignade estivale et la pêche sont les activités les plus prisées, de nombreuses infrastructures ont été mises en place, permettant la pratique du pédalo, du tennis, du Beach Volley et de la pétanque. Une aire de jeux pour enfants, une aire de pique-nique ainsi qu’un sentier de randonnée et un parcours de santé sont à la disposition des visiteurs.

En faisant le tour du lac (6 km), on peut voir la Fontaine du Pissot (sud-ouest, en contrebas de la route de Bourgueil) aménagée avec un bassin et une colonne en tuffeau, ornée d’un griffon en métal (photo PmD mai 2022 ci-dessous), un abri à bateau du 19ème siècle ainsi que le lavoir de Saint-Martin (voir ci-dessus).

À voir au sud

Chouzé-le-Sec (sud-est) : Cette ancienne commune a été rattachée à Château-la-Vallière en 1817. L’ancienne église Saint-Pierre est citée en 1467 ; elle servait encore d’oratoire public en 1807. Son presbytère, au lieu-dit la Cure, date du 17ème siècle.

Vaujours :

En dehors du menhir, de ses forges, de son lavoir et d’une ancienne auberge du 15ème siècle, ce lieu est surtout connu pour son château édifié au milieu du 13ème siècle par Hugues VI d’Alluye ou par son gendre Rotrou IV de Montfort et grandement modifié au 15ème siècle par Jean V de Bueil, qui rendit les défenses telles que le château-fort devint imprenable (voir histoire du fief).

Construit au milieu d'un étang dont l'eau alimentait les douves, le domaine comprend deux enceintes, dont l’entrée, qui se trouve à l’ouest, est défendue par deux tours cylindriques et un pont volant. L'accès à la cour d'honneur se faisait par un pont-levis et une poterne flanquée d'une tour cylindrique au nord. Le donjon, grosse tour cylindrique, occupe l'angle nord-ouest de cette seconde forteresse. La cour est limitée au nord par les ruines de la chapelle, reconstruite au 15ème siècle. Au sud se trouvait le logis d'habitation. L'accès Est de la cour se faisait par une porte défendue par deux tours et reliant cette cour à un chemin de ronde couvert. Au sud, un bastion communiquait avec la forteresse et un ouvrage avancé. Au nord-est, un autre bastion saillant dans la douve communiquait avec un autre ouvrage avancé.

Le château échappa à l’ardeur révolutionnaire et ne devint une ruine qu’au 19ème siècle.

Peut être visité : voir https://www.valdeloire-france.com/site-culturel/chateau-de-vaujours/.