Véretz

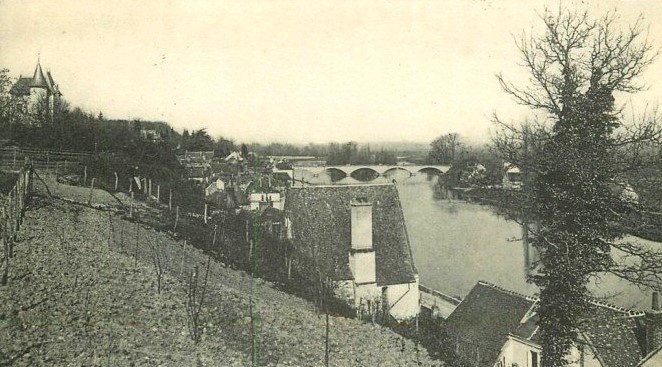

Le nom de cette commune située à l’est de Tours, sur la rive gauche du Cher, pour sa plus grande partie et sur la rive droite, où se trouvait le port, pour une petite partie, apparaît à la fin du 10ème siècle sous la forme Verotius, venant du patronyme gaulois Virotius.

Cependant, selon le site de la mairie, ce toponyme pourrait venir d’un mot celtique, soit Gwarez, « abri, refuge au bord de la rivière », soit Gwetaerez, qui signifie « verrerie », soit Gwere, « lieu élevé au bord de l’eau ».

On trouve ensuite Vairetum au 12ème siècle, puis Veret au 13ème et Véretz à partir de 1366.

Histoire

Préhistoire et antiquité :

Les témoignages d’une occupation gallo-romaine du site sont particulièrement importants :

- À La Chavonnière (voir ci-après), on a découvert en 1855 les vestiges d’une construction gallo-romaine (murs, tessons de tuiles et de céramiques, meule en grès), dans laquelle il y avait un squelette (le dernier propriétaire) avec une pièce de monnaie et un collier près de la tête, placé au-dessus d’un puits contenant une colonne ainsi qu’un vase de terre contenant près de 4 000 pièces de monnaie du 3ème/4ème siècle après JC, dont une de Constantin (empereur de 306 à 337). Il s'agissait vraisemblablement d'une villa rustica, qui fut détruite au 4ème siècle, peut-être par les Bagaudes.

- Fragments de tuiles, de briques et de poteries, près du château de La Roche-Morin (sud-est) (château du 18ème siècle, disparu vers 1960).

- Traces de substructions antiques à la Pidellerie (voir ci-après).

- Grande villa gallo-romaine repérée par Jacques Dubois à La Chapelle (nord, rive droite).

Traces de la villa gallo-romaine de La Chapelle (photo Jacques Dubois)

Traces de la villa gallo-romaine de La Chapelle (photo Jacques Dubois)

Si l’on en croit les toponymes, il y avait aussi des villae rusticae à La Vitrie (sud-ouest), venant de Victoriacus ou « domaine de Victorius » et à Villiers (sud-ouest), venant de villaris ou « domaine rural ».

Deux voies gallo-romaines longeaient les rives du Cher (voir https://turonensis.fr/categories/voies-gallo-romaines-chez-les-turons/04-les-voies-sur-la-rive-droite-du-cher) :

Celle de la rive droite du Cher n’existe plus dans la voirie actuelle mais elle a été vue d’avion à plusieurs endroits, entre le Cher et le Filet, notamment entre le Prieuré, La Chapelle et Les Aprées. Voir Jacques Dubois : BSAT 40, 1982 (pages 138/141) et Sylvain Livernet : BSAT 43, 1992 (pages 427/28). Selon Jacques Dubois, un ancien maire de Veretz a vu une "chaussée antique" sous la D 85, qui va de Veretz à Montlouis-sur-Loire.

Chemin de l'évêque de Tours (photo PmD mai 2011)

Chemin de l'évêque de Tours (photo PmD mai 2011)

Celle qui suivait la rive gauche, reprise, près du camping, par un chemin, qui porte le nom de « Chemin de l’évêque de Tours » (SaintMartin), allait de Poitiers à Tours , via Truyes.

On peut en voit des vestiges de l'aqueduc dit de Fontenay (voir Bléré) à l’est du bourg, rue des Isles, près de la place du Girouet, mais il s’agit d’éléments déplacés après avoir été déposé de leur emplacement originel à l'occasion de travaux de construction. Selon wikipedia, l'emplacement de cet aqueduc se devine aussi par un renflement linéaire du sol dans le parc de Beauregard (voir ci-après) et à la sortie ouest du bourg, les maçonneries de l'aqueduc ont été utilisées comme linteau ou comme marche pour des portes d'accès à des caves. Le « renflement dans le parc de Beauregard » recouvre un conduit vouté, de 1 m. de haut en moellons, cimenté sur sa surface interne ; on a recueilli à l’intérieur une dizaine de petits vases, qui ont pu servir de lampes à huile à ceux qui nettoyaient le conduit.

Histoire du fief :

Le premier seigneur connu de cette châtellenie, qui relevait de l’archevêque de Tours, fut un certain Josselin de Véretz, cité en 1190 et ce fief resta en possession de cette famille jusqu’au début du 13ème siècle.

Après avoir appartenu à la famille Coron, la seigneurie passa à la famille Trousseau, également propriétaire du fief de Châteaux (Château-La-Vallière) : Pierre I Trousseau (1300/1340), chambellan de Philippe VI (roi de 1328 à 1350), fut le grand-père de Pierre II Trousseau (mort en 1399), cité comme seigneur en 1369, gouverneur du château de Tours et chambellan de Charles VI (roi de 1380 à 1422).

En 1366, le seigneur était Pierre d’Avoir (1328/1390), sénéchal de Tours, également seigneur de Saint-Benoît-la-Forêt, époux de Jeanne de L'Isle, dont le frère Jean de L’Isle, également seigneur de L’Île-Bouchard, cité comme seigneur de Véretz en 1407, fut tué à Azincourt en 1415.

Les quatre maris de la fille de Jean de L'Isle, Catherine de L’Isle (1395/1472), furent successivement co-seigneurs de Véretz :

Les quatre maris de la fille de Jean de L'Isle, Catherine de L’Isle (1395/1472), furent successivement co-seigneurs de Véretz :

- Jean Des Roches (1355/1415), également seigneur de La Touche à Chédigny.

- Hugues de Chalon, comte de Tonnerre, mort à la bataille de Verneuil en 1424.

- Pierre II de Giac (1377/1427), chef du Conseil de Charles VII (roi de 1422/1461), il fut arrêté et noyé en 1427, à la suite d’une machination, dans laquelle trempa Georges I de La Trémoille.

- Georges I de La Trémoille (1382/1446) (voir photo ci-contre in généanet), également seigneur de Bléré, de L’Île-Bouchard et de Sully-sur-Loire, grand chambellan de Charles VII. Après sa mort, la seigneurie passa à son fils, Georges II de La Trémoille (1430/1481), lieutenant-général, mourut sans postérité.

En 1525, le seigneur était Jean II de La Barre (1480/1534), premier gentilhomme de François 1er, frère d’Antoine de La Barre (1490/1547), archevêque de Tours de 1527 à sa mort ; Jean II fut le père de 3 filles :

- Renée de La Barre, épouse de Charles de Varye et mère de Jean de Varye (cité comme seigneur en 1564), lui-même père de Denise de Varye (morte en 1623), qui avait épousé en 1577 Paul de Couhé-Lusignan (mort vers 1612), cité en 1595, également seigneur de Betz (Betz-le-Château). Sur la famille de Varye, voir aussi Ligré.

- Marguerite de La Barre, épouse en 1527 de François de Courtenay (1497/1561), cité comme seigneur en 1534, après la mort de Jean II.

- Denise de La Barre, épouse de Jean d’Estouteville (1490/1565), cité en 1559.

Paul de Couhé de Lusignan vendit le fief en 1595 à Pierre Forget de Fresnes (1544/1610), (voir portait ci-contre, par l'atelier de François Clouet) seigneur de Fau (ancien nom de Reignac-sur-Indre), secrétaire d’état du roi Henri IV et l’un des rédacteurs de l’Édit de Nantes, qui fut signé, dit-on, en 1598 dans le château de Véretz (voir ci-après).

Paul de Couhé de Lusignan vendit le fief en 1595 à Pierre Forget de Fresnes (1544/1610), (voir portait ci-contre, par l'atelier de François Clouet) seigneur de Fau (ancien nom de Reignac-sur-Indre), secrétaire d’état du roi Henri IV et l’un des rédacteurs de l’Édit de Nantes, qui fut signé, dit-on, en 1598 dans le château de Véretz (voir ci-après).

Pierre Forget mourut sans postérité et ses héritiers, après divers partages ; finirent par vendre le domaine, en 1639, à Denis II Bouthillier de Rancé (né vers 1590), également seigneur de Larçay, père d’Armand Jean Bouthillier (1626/1700), dit Rancé (voir portrait ci-contre par  Hyacinthe Rigaud), qui, après une jeunesse dissipée, devint le réformateur du monastère de La Trappe, ainsi que de Denis François Bouthillier (mort en 1640), chanoine de Notre-Dame de Paris ; ce Denis II était le frère cadet de Claude Bouthillier (1581/1652), qui acquit la propriété de Chavigny à Lerné et qui fut à l’origine de la famille Bouthillier de Chavigny.

Hyacinthe Rigaud), qui, après une jeunesse dissipée, devint le réformateur du monastère de La Trappe, ainsi que de Denis François Bouthillier (mort en 1640), chanoine de Notre-Dame de Paris ; ce Denis II était le frère cadet de Claude Bouthillier (1581/1652), qui acquit la propriété de Chavigny à Lerné et qui fut à l’origine de la famille Bouthillier de Chavigny.

En 1660, Armand Jean céda le fief à Jean Coëffier de Ruzé d’Effiat (1622/1698), dit l'abbé d'Effiat, également seigneur de Savigné-sur-Lathan, dont la sœur aînée, Marie Coëffier (1614/1644), qui avait épousé en 1630 le maréchal de France Charles de La Porte (1602/1664), fut la mère d’Armand Charles de La Porte (1632/1713), lui aussi maréchal de France, qui, pour sa part, fut l’époux de la nièce de Mazarin (1602/1661), Hortense Mancini (1646/1699) et qui devint seigneur de Véretz après la mort de son oncle.

Armand Charles de La Porte (portrait ci-contre par Charles Petitot) fut le père de Marie Charlotte de La Porte (1662/1729), épouse de Louis Armand Vignerot du Plesssis (1654/1730), duc d’Aiguillon, petit-fils du général des galères, François Vignerot du Plessis (1609/1715), qui fut à l’origine des Vignerot du Plessis, ducs d’Aiguillon, seigneurs de Véretz et des Vignerot du Plessis, ducs de Richelieu, seigneurs de Richelieu).

Armand Charles de La Porte (portrait ci-contre par Charles Petitot) fut le père de Marie Charlotte de La Porte (1662/1729), épouse de Louis Armand Vignerot du Plesssis (1654/1730), duc d’Aiguillon, petit-fils du général des galères, François Vignerot du Plessis (1609/1715), qui fut à l’origine des Vignerot du Plessis, ducs d’Aiguillon, seigneurs de Véretz et des Vignerot du Plessis, ducs de Richelieu, seigneurs de Richelieu).

Ces derniers furent les parents de l’écrivain et académicien Armand Louis (1683/1750), père lui-même d’Emmanuel Armand (1720/1788) (portrait ci-contre, au musée d'Agen), secrétaire d’état aux affaires étrangères de Louis XV de 1771 à 1774 puis exilé à Véretz par Louis XVI, marié à l'épistolière Louise Félicité de Bréhan (1726/1796), père d’Armand Désiré (1761/1800), général de brigade, qui prit d’abord le parti de la Révolution avant d’émigrer en 1792 et d’être fusillé à Hambourg, dernier seigneur de Véretz.

Ces derniers furent les parents de l’écrivain et académicien Armand Louis (1683/1750), père lui-même d’Emmanuel Armand (1720/1788) (portrait ci-contre, au musée d'Agen), secrétaire d’état aux affaires étrangères de Louis XV de 1771 à 1774 puis exilé à Véretz par Louis XVI, marié à l'épistolière Louise Félicité de Bréhan (1726/1796), père d’Armand Désiré (1761/1800), général de brigade, qui prit d’abord le parti de la Révolution avant d’émigrer en 1792 et d’être fusillé à Hambourg, dernier seigneur de Véretz.

Histoire ancienne, moderne et contemporaine :

Pendant la guerre de 100 ans, Véretz fut longtemps occupée par une garnison anglaise, sous les ordres de Basquin du Poncet (voir aussi Cormery, Esvres-sur-Indre et Ligueil).

Au 16ème siècle, Véretz participa à l’industrie de la soie en Touraine et des magnaneries consacrées à la sériciculture (élevage du vers à soie), furent aménagées près du château, à Beauregard et à La Pidellerie (voir ci-après pour ces 3 lieux).

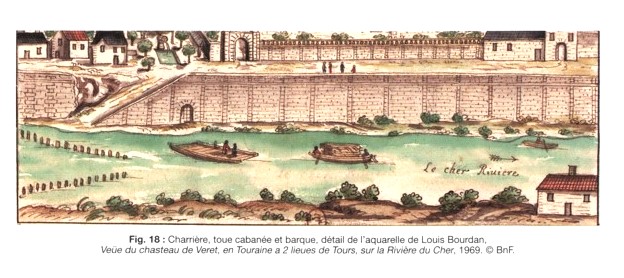

Le Bac (détail de la gravure de Louis Boudan, voir le château ci-après)

Le Bac (détail de la gravure de Louis Boudan, voir le château ci-après)

Depuis au moins le 18ème siècle, un bac, mettant en relation les communes de la rive gauche du Cher avec celles de la rive gauche de la Loire, était situé entre un lieu se trouvant au bout de l’actuelle rue du Cher, où il y a aujourd’hui une cale de mise à l’eau et Les Granges, sur la rive droite, en amont du barrage-écluse du Roujoux (voir ci-après).

À la fin du 18ème siècle, il appartenait à "la duchesse d'Aiguillon" c'est-à dire Louise Félicité de Brehan, alors veuve d’Emmanuel Armand de Vignerot du Plessis (voir Histoire du fief).

Le 5 fructidor an VII (22/8/1799), le passage fut saisi sur le « ci-devant duc d’Aiguillon, émigré » c'est-à-dire Armand Désiré de Vignerot du Plessis (voir Histoire du fief) et attribué à René Doudou, contre un fermage de 70 francs.

En 1853, le docteur Auguste Herpin (1796/1884), maire de 1831 à 1875, décida la construction d’un pont à péage, qui fut ouvert au public en 1855 avec une concession de 37 ans. Une arche fut détruite en juin 1940 par l’armée française puis deux arches par les allemands en juin 1944. Je ne sais pas si le bac fut remis en service pendant que le pont était inutilisable.

Paul Louis Courier (1772/1825), helléniste et pamphlétaire célèbre, s’installa à La Chavonnière (voir ci-après) en 1818 ; il avait déjà passé une partie de son enfance en Touraine, où son père, Jean Paul Courier (1732/1796), riche bourgeois de Paris, eut plusieurs propriétés. Voir aussi Artannes-sur-Indre, Cinq-Mars-La-Pile, Esvres-sur-Indre, Larçay, Luynes, Mazières-de-Touraine et Veigné.

Paul Louis Courier (1772/1825), helléniste et pamphlétaire célèbre, s’installa à La Chavonnière (voir ci-après) en 1818 ; il avait déjà passé une partie de son enfance en Touraine, où son père, Jean Paul Courier (1732/1796), riche bourgeois de Paris, eut plusieurs propriétés. Voir aussi Artannes-sur-Indre, Cinq-Mars-La-Pile, Esvres-sur-Indre, Larçay, Luynes, Mazières-de-Touraine et Veigné.

Il est surtout connu comme pamphlétaire : son premier pamphlet : Lettre à Messieurs de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (voir http://www.paullouiscourier.fr/_lettre_a_messieurs_de_l_academie.php), publié en 1819, lui valut 2 mois de prison, qu’il effectua à Sainte-Pélagie en 1821. Son dernier : le Pamphlet des pamphlets (voir http://www.paullouiscourier.fr/_pamphlet_des_pamphlets.php) parut en 1824, soit un an avant sa mort.

Son assassinat le 10 avril 1825 dans la forêt de Larçay, dont il était propriétaire et où il avait rendez-vous avec son garde-chasse, Louis Frémont, est probablement dû à une machination domestique, puisque, parmi les cinq assassins, dont Louis Frémont, il y avait aussi son ancien domestique Pierre Dubois, connu pour être l’amant d’Herminie Clavier (1795/1842), qui avait épousé Paul Louis en 1818 et qui se remaria en 1834, avec le docteur Théodore Maunoir (1806/1869), fondateur du Comité International de La Croix-Rouge. Portrait ci-contre par Ary Scheffer (source wikipedia)

Son assassinat le 10 avril 1825 dans la forêt de Larçay, dont il était propriétaire et où il avait rendez-vous avec son garde-chasse, Louis Frémont, est probablement dû à une machination domestique, puisque, parmi les cinq assassins, dont Louis Frémont, il y avait aussi son ancien domestique Pierre Dubois, connu pour être l’amant d’Herminie Clavier (1795/1842), qui avait épousé Paul Louis en 1818 et qui se remaria en 1834, avec le docteur Théodore Maunoir (1806/1869), co-fondateur du Comité International de La Croix-Rouge.

En 1912, la ligne de tramway Tours-Saint-Avertin fut prolongée jusqu’à Azay-sur-Cher et il y eut alors un arrêt à Véretz.

L’abbé Marcel Lacour (1883/1944), curé de Véretz de 1933 à 1936, puis d’Athée-sur-Cher, participa à la résistance ; il fut arrêté en 1944 puis déporté à Buchenwald, où il mourut en novembre 1944.

À voir dans le bourg

N.B. Un certain nombre d’informations indiquées dans les articles suivant proviennent du livre de Daniel Meunier (1913/1998) : Véretz à travers les siècles (1990, édité par l’auteur).

De la première église, citée au 12ème siècle, il ne subsiste que la base du clocher. L'édifice actuel, consacré le 20 novembre 1519 par Odart Hennequin (1484/1544), évêque de Senlis puis de Troyes. fut construit en style gothique flamboyant par Jean II de La Barre (voir Histoire du fief).

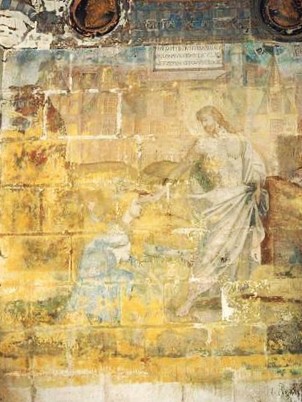

Ce dernier aménagea aussi, dans une tribune située sur la 2ème travée de la nef, une chapelle seigneuriale, communiquant directement avec le château et décorée de peintures attribuées à Jacob Bunel [(1558/1614) peintre d’Henri IV] et à Louis Courant, un peintre tourangeau du xviie siècle.

Chapelle seigneuriale, peinture murale (photo 2011 Guy du Chazaud, pour pop-culture)

Chapelle seigneuriale, peinture murale (photo 2011 Guy du Chazaud, pour pop-culture)

À l'intérieur, se trouvent notemment quatre vitraux confectionnés au xixe siècle dans l'atelier de Julien Léopold Lobin (1814/1864) et un ex-voto, confectionné en 1854 par le charpentier de marine Jean Bricau (1809/1888), représentant un navire de guerre à trois mâts. Mais cette église ne peut être visitée que lors des journées du patrimoine.

Église et château (photo PmD mai 2011)

Église et château (photo PmD mai 2011)

Voir aussi https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Notre-Dame_de_V%C3%A9retz

Au pied du transept nord, une grande dalle de 1,50 m. de long était une pierre d’attente des morts, sur laquelle les cercueils étaient déposés et bénis avant d'entrer dans l'église.

Le château :

(voir l'article de l'abbé Louis Auguste Bosseboeuf in https://www.persee.fr/doc/bulmo_0007-473x_1903_num_67_1_11358_t1_0447_0000_2 et https://histoire-locale.fr/livre/VERETZ-2752.html).

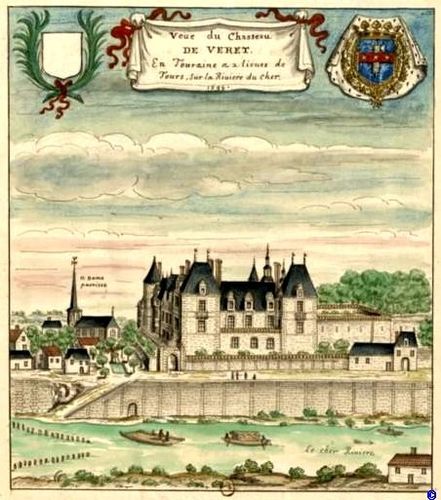

Château et église (gravure de Louis Boudan pour Roger de Gaignières)

Château et église (gravure de Louis Boudan pour Roger de Gaignières)

Une première forteresse, défendant le passage du Cher, attestée au moyen-âge, fut démantelée en 1361 puis reconstruite au 16ème siècle par Jean II de La Barre (voir Histoire du fief). C’est ce château qui est reproduit sur un tableau que Louis Boudan (1641/1715) réalisa pour l’historiographe François Roger de Gaignières (1642/1715). C’est également dans ce château que Louis François de Bourbon-Conti (1717/1776) tua accidentellement, en maniant un fusil, son précepteur le jésuite et poète Jean Antoine Du Cerceau (1672/1730).

Vue du château par Louis Nicolas van Blarenberghe (musée d'Agen)

Vue du château par Louis Nicolas van Blarenberghe (musée d'Agen)

La marquise de Sévigné (1626/1696), qui rendait régulièrement visite à son ami l'abbé d'Effiat (voir Histoire du fief), décrit le château comme « la maison qui passe tout ce que vous avez vu de beau, d'agréable, de magnifique ».

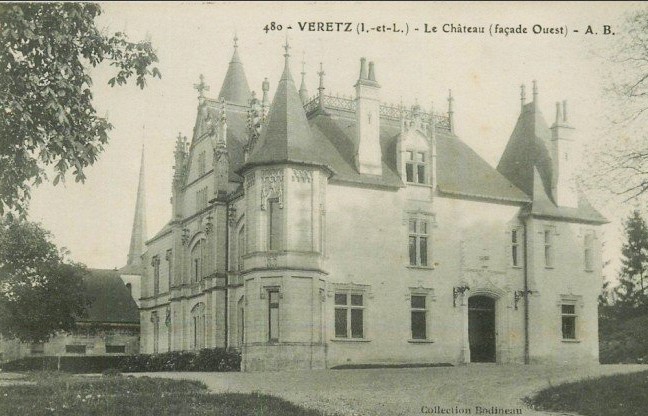

Château (cp)

Château (cp)

Au 18ème siècle, Emmanuel Armand Vignerot du Plessis (1720/1788), exilé à Véretz, (voir Histoire du fief), modifia grandement le château, que l’on peut voir sur un tableau de Louis Nicolas van Blarenberghe (1716/1794), conservé au musée d’Agen. Il ajouta aussi des communs mansardés, qui existent toujours le long de la D 976 (quai Henri IV).

Après la Révolution, le château fut progressivement détruit puis reconstruit en 1836 par l’architecte Sylvain Châtaignier pour Paul Panon Desbassayns de Richemont (1809/1875), qui fut maire de Saint-Avertin ainsi que député d’Indre-et-Loire de 1852 à 1859, puis sénateur de 1859 à 1870.

En 1878, le château fut acheté par Mme Adèle Drake del Castillo, càd Adèle Dumilâtre (1822/1909), 1ère danseuse de l’opéra de Paris, veuve de François Drake del Castillo (1807/1859), frère de Santiago Drake del Castillo (1805/1871), qui y résida avec son fils, Georges Drake del Castillo (1851/1934), mort sans descendance. Sur la famille Drake del Castillo, voir aussi Joué-lès-Tours, Monts et Veigné.

Château et église en 2017 (site de vente aux enchères)

Château et église en 2017 (site de vente aux enchères)

En 2021, la propriété, mise aux enchères, fut acquise pour 1 515 000 € par Michel Videgrain (né en 1942), qui y a aménagé des chambres d’hôtes : voir https://www.abcsalles.com/lieu/chateaudeveretz.

Comme l'église, ce château ne peut être visité que pendant les journées du patrimoine.

La Gagnerie :

C’était, à l’origine, une propriété religieuse, citée au 13ème siècle, qui deviendra au 15ème siècle, une métairie (d’où le nom de « gagnerie »), appartenant à Jean Du Puy (mort en 1439) (voir Dierre et Saint-Quentin-sur-Indrois).

Mairie (photo Tourainissime)

Mairie (photo Tourainissime)

Le manoir actuel a été reconstruit en 1878 ; cette année-là, une partie du domaine fut achetée par la municipalité, qui y construisit la mairie et l’école.

Parc de La Gagnerie (photo PmD sept. 2024)

Parc de La Gagnerie (photo PmD sept. 2024)

Le parc, planté d’arbres exotiques, fut donné en 1979, par l’épouse de Pierre Cozette (1894/1976), en échange de son entretien, à la municipalité, qui en fit un lieu de promenade, de jeux et de manifestations.

Cimetière (29 rue Chaude) : on peut y voir notamment les tombes de :

- Bizeau Eugène (1883/1989), vigneron et poète.

- La famille Courier : Paul Louis (1772/1825), son fils, Paul Étienne (1820/1898), capitaine d’état-major, Jean-Paul (1866/1932) (fils de Paul Étienne) et Blaise (1903/1927) (fils de Jean-Paul).

- Destouches Gustave (1855/1922), maire de 1899 à 1919.

- Hemachandra Rajapaksa Reginald Steven (1898/1936), dit le maharadjah, originaire du Sri Lanska.

- Herpin Auguste (1796/1884), maire de 1831 à 1875.

- Renoul Georges (1920/1956), mort pour la France à Dien Bien Phu.

Tombe d' Eugène Bizeau (Photo Tourainissime)

Tombe d' Eugène Bizeau (Photo Tourainissime)

Maisons et monuments :

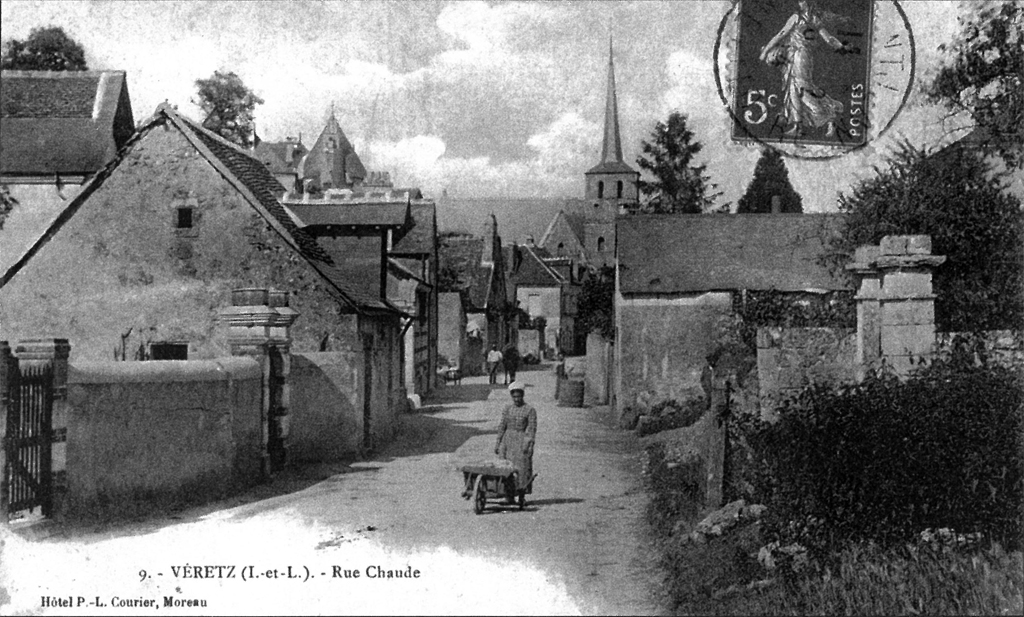

Rue Chaude (en dessous du château) : selon la tradition, ce nom viendrait du fait qu’elle était fréquentée par des prostituées mais le plus souvent, une « rue chaude » est une rue bien ensoleillée. Cette rue, dont le nom apparaît au 18ème siècle, fut longtemps un chemin bordé de jardins, de vergers et de vignes entourés de murs, avec des maisons troglodytiques.

Rue Chaude (cp)

Rue Chaude (cp)

On peut voir, au n° 14, une maison construite en 1700 par le marinier Claude Milandre.

La Fontaine de Bacchus (Place de l’Église) :

La statue du dieu du vin fut réalisée en 1672, par le sculpteur d’origine flamande, Joseph van Gheluwen. En 1870, lors de l’occupation de Véretz par les Prussiens, elle fut cachée dans une roseraie du jardin du manoir du Verger (voir ci-après), où elle resta jusqu’à la fin de la seconde guerre mondiale . La source alimentant cette fontaine est située dans le jardin de la basse-cour du château, près du cimetière.

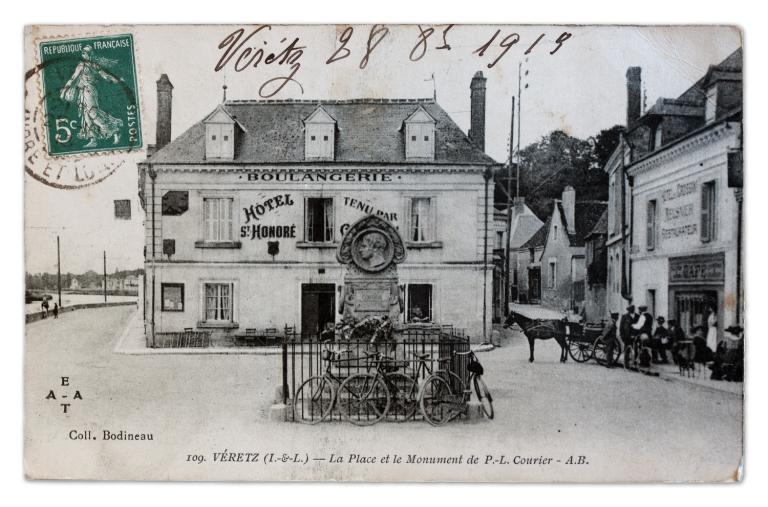

Monument Paul Louis Courier (Place Paul Louis Courier) :

Cette stèle porte, dans sa partie supérieure, qui a la forme d'un chapeau un médaillon avec le profil sculpté de Paul-Louis Courier.

Monument de Paul Louis Courier (cp)

Monument de Paul Louis Courier (cp)

Ce monument élevé par souscription publique a été conçu par l'architecte Eugène Viollet-le-Duc (1814/1879) et inauguré le 28 juillet 1878 à l'occasion d'une grande fête donnée au château de Chenonceau.

À voir au nord-est

Beauregard (D 976 ou route de Bléré) (voir Préhistoire et antiquité) :

Près du manoir, attesté en 1585, une magnanerie fut construite en 1651 et exploitée jusqu’à la Révolution. L’imposant bâtiment, de 40 mètres de long sur 8 mètres de large, pouvait abriter plus de 100 000 cocons produisant 1 000 à 1 500 mètres de fil de soie. Il y avait alors 2 pigeonniers, dont l’un fut transformé en château d’eau au 19ème siècle.

La magnaneraie de Beauregard (photo mairie de Véretz in facebook)

La magnaneraie de Beauregard (photo mairie de Véretz in facebook)

En 1823, le domaine fut acheté par Paul-Louis Courier puis revendu en 1827 par son épouse.

Beauregard (photo Tourainissime)

Beauregard (photo Tourainissime)

Le château actuel date du 19ème siècle.

La Pidellerie (D 976, peu après Beauregard en allant vers Azay-sur-Cher) :

Le manoir, construit au 15ème siècle sur des substructions gallo-romaines, est enclavé dans des bâtiments bâtis en 1651, pour la famille Boutet, qui était protestante, comme le montrent les devises de la Bible encadrant les cheminées monumentales. On y entre par un portail double, en plein cintre.

Le domaine, appartenant en 1681 à Joseph Boutet, avocat à la cour, qui s’était converti, comportait une importante magnanerie mais les mûriers furent arrachés en 1706 et remplacés par des vignes.

En 1800, le propriétaire était Jacques François Bruère, président du tribunal criminel de Tours, devant lequel furent déférés René Louis Lacroix (né en 1768) et son épouse, Marie Françoise Adélaïde Droulin, impliqués tous deux dans l’affaire Clément de Ris (voir aussi Azay-sur-Cher, Ferrières-sur-Beaulieu et Luzillé) et défendus par l’avocat Charles Armand Caillaud, qui sera ensuite propriétaire de La Pidellerie.

Cordouan : le manoir, qui domine le Cher et que l’on peut voir sur de nombreuses cartes postales, date de 1887. Il est inachevé car une autre tour, symétrique de celle qui existe, était prévue.

Cordouan (en haut à gauche) (cp)

Cordouan (en haut à gauche) (cp)

Large de 40 mètres, le barrage du Roujoux comporte 600 aiguilles de pin de 2,5 mètres pour réguler le débit de la rivière et faciliter ainsi l’activité humaine en toute saison. Il a été rénové en octobre 2015. À côté de l’écluse, la maison éclusière comporte deux logements prévus pour loger un éclusier et son auxiliaire.

Barrage du Roujoux et maison éclusière (photo N.R.)

Barrage du Roujoux et maison éclusière (photo N.R.)

La canalisation du Cher débuta en Indre-et-Loire en 1839, au moyen de barrages mobiles, à aiguilles, mis au point par l’ingénieur Antoine Poirée (1735/1873). Chaque site était constitué d’une partie navigable sur laquelle était établi un barrage mobile, un déversoir fixe permettant l’écoulement des eaux surabondantes. Les maisons éclusières sont composées de deux logements séparés par un porche central. Elles étaient initialement destinées à un éclusier, à un barragiste et à leurs familles. Elles étaient construites en pierre locale et certaines étaient bâties sur un soubassement, afin d’être protégées des crues. Au Roujoux, cette petite maison était un lieu d’échanges entre mariniers et éclusiers.

Sur ces barrages à aiguilles : voir Athée-sur-Cher, Chisseaux, Civray-de-Touraine et Larçay ainsi que https://www.amis-du-cher.fr/saga-du-cher/.

À voir au sud-est

La maison de Gabrielle d’Estrées (n°34, quai Henri IV) : selon la tradition, cette maison du 16ème siècle, aurait été habitée par Gabrielle d’Estrées (1573/1598), qui rejoignait Henri IV à La Bourdaisière, à Montlouis-sur-Loire par un souterrain sous le Cher.

La Chavonnière (n°22, allée de La Chavonnière) :

Cette ferme, relevant censivement de la seigneurie de Véretz, eut pour propriétaires :

- Noël Pasquier (mort vers 1630), receveur de Pierre Forget de Fresnes (voir Histoire du fief), dont l’épouse, Perrine Davoine, est citée en 1603 comme « receveuse du château ».

- Gabriel Giton, dit Canon, cité en 1630, "voiturier par eau", dont le fils, François Giton, est cité en 1651.

- Perrine Massicault, citée en 1675, épouse de Jean Lemaire, bourgeois de Tours, cité en 1678.

- Louis Massicault, dit de la Chavonnière, né en 1641 et mort à La Chavonnière en 1721, inhumé dans l’église de Véretz. C’est lui qui fit construire la maison actuelle.

- Le généra Augustin Joseph Isambert (1733/1793), général de brigade dans l’armée du Rhin, fusillé pour trahison en 1793, père d'Augustin Isambert, né en 1779, conseiller municipal de Véretz de 1815 à 1819, qui vendit La Chavonnière à Paul Louis Courier en 1818.

La Chavonnière (cp)

La Chavonnière (cp)

Extraits de l’article de Jean-Pierre Lautman, né en 1946, secrétaire général de la Société des Amis de Paul Louis Courier : http://www.paullouiscourier.fr/index.php

« Une villa romaine existait à peu de distance au sud de l’emplacement de la Chavonnière. Elle fut détruite durant le 4e siècle suite à une révolte paysanne contre l’imposition romaine. En atteste la découverte effectuée en 1854 de restes de constructions anciennes pendant une opération de déforestation. Cette découverte provoqua des fouilles en 1855. Ces dernières permirent de retrouver un squelette accompagné d’une pièce romaine (antique croyance du paiement de l’obole au nocher Caron ?).

La Chavonnière (dessin d'Odile Lautman in article cité)

La Chavonnière (dessin d'Odile Lautman in article cité)

Au moyen-âge, sur l’emplacement actuel était établie une exploitation agricole qui dépendait de la châtellenie de Véretz. Détruite pendant la guerre de Cent ans, elle fut reconstruite, le calme revenu. L’édification de la maison de maître sur le plateau qui domine la vallée du Cher remonte à la fin du XVIIe mais une partie des bâtiments utilitaires dateraient du 15e siècle. Cette maison était flanquée au sud d’un colombier. En 1630, l’endroit est connu sous le nom de Chavonnes. C’est à partir de 1651 qu’elle prend son appellation définitive de Chavonnière.

En 1728, les bâtiments comprenaient « deux corps de logis se tenant, 6 chambres basses à cheminée, couverts de tuiles et ardoises, grand jardin, le tout renfermé de murailles, contenant deux arpents et demi. » La Chavonnière était une closerie, c’est-à-dire un domaine planté en vignes, comprenant maison d’habitation et enclos par un mur de pierres.

C’est Augustin Isambert, conseiller municipal de Véretz de 1815 à 1819, qui vendit la Chavonnière à Paul-Louis Courier pour le prix de 22 600 F. Le précédent propriétaire était son propre père, général fusillé sous la Convention. L’ensemble revint à sa veuve et c’est son fils Augustin qui en hérita.

Paul-Louis s’installe avec son épouse à la Chavonnière le 21 avril 1818, jour-même de l’achat arrêté à 22 000 francs, sans compter les intérêts. Herminie tiendra un livre de raison, pièce habituelle à cette époque, qu’elle intitulera « livre de la Chavonnière, notre propriété ». Les conditions de vente étaient calamiteuses pour l’acquéreur qui s’engageait à laisser libre occupation d’une partie des bâtiments au vendeur pendant… dix années !

La dépouille mortelle de Courier reposera à la Chavonnière le 11 avril 1825, lendemain de son assassinat en forêt.

La closerie comprenait 12ha et 30 ares de terres dont un quart planté en vignes.

Paul-Etienne Courier [1820/1898] naquit à la Chavonnière le 30 septembre 1820.

La police la perquisitionna le 20 juillet 1822, en l’absence de son propriétaire, pour tenter d’y trouver des exemplaires de la Pétition pour des villageois qu’on empêche de danser. La Chavonnière était sous surveillance permanente ; il est à peu près certain qu’un informateur de la police était infiltré parmi le nombreux personnel.

Louis-Esther Courier [capitaine au long cours] naquit à la Chavonnière le 20 octobre 1824. Au début de janvier 1825, Mme Courier quitta la Chavonnière avec Paul-Etienne pour Paris. Elle y revint seulement dix jours après l’assassinat de son mari.

Isambert redevint propriétaire le 23 juillet 1827 pour la somme de 26 000 francs, car seuls les intérêts avaient été réglés du vivant de Courier. Il ne s’y réinstalla pas et en fit don à sa fille, à l’occasion de son mariage en 1839.

La Chavonnière aujourd'hui (source article cité)

La Chavonnière aujourd'hui (source article cité)

Bien après la disparition de la famille Courier, le pavillon carré qui se trouvait au sud de la Chavonnière fut abattu. Pour quelles raisons ? Impossible de le dire. Peut-être est-ce l’œuvre des descendants d’Isambert, peut-être celle des nouveaux acquéreurs. Une seule certitude, outre les dépendances construites au sud de la Chavonnière et visiblement anachroniques, la Chavonnière a conservé son caractère, sinon la configuration qu’elle avait à l’époque de Courier. A la différence d’aujourd’hui, au temps de Courier, l’entrée principale était plein sud.

En 1872, Philippe Habert-Avenet acheta la Chavonnière. Son fils Eugène [Habert-Serrault] en hérita à la fin du siècle.

Le dimanche 8 septembre 1918, un Comité organisa une manifestation à la Chavonnière. Une plaque commémorative y fut apposée et Anatole France [1844/1924] prononça un discours.

Le 23 novembre 1955, avec l’accord plein et entier de Mme Blanche Habert [1902/1988], un hommage à Courier, eut lieu à Véretz et notamment à la Chavonnière.

Les lieux furent ouverts aux visiteurs jusqu’en 1988, date du décès de Blanche Habert qui se souvenait fidèlement des visites de M. France du temps où elle était petite fille. On pouvait y voir la plaque de cheminée fendue par le coup de fusil tiré par Frémont le soir de l’assassinat.

A compter de la disparition en 1989 des enfants de Mme Habert, la Chavonnière ne fut plus habitée. Squattée à plusieurs reprises, elle fut victime d’un sinistre : dans la nuit de la Saint Sylvestre 2004 -2005, les communs du 15e siècle furent ravagés par un incendie d’origine indéterminée mais incontestablement non le fruit du hasard.

Rachetée et restaurée depuis ce triste événement, elle sert de nouveau d’habitation à une famille tourangelle, ce qui la dispense de tout risque de disparition. »

Le Verger (n°7, chemin Fier de Pied) : ancien manoir datant du 18ème siècle), où était cultivé des arbres fruitiers. EPHAD aujourd’hui : voir https://www.manoirduverger.fr/.

Le Verger (source site de l'EPHAD)

Le Verger (source site de l'EPHAD)