Chédigny

Le nom de cette commune, située à l'est d'Azay-sur-Indre et célèbre pour ses roses, apparaît en 1136, dans une charte de l’abbaye de Marmoutier, sous la forme Chedigniacus, venant de Catiniacus ou « domaine agricole (villa rustica) de Catinius ». On trouve ensuite Cepdigné au 13ème siècle, Chédigné en 1487 et Chédigny à partir du 18ème.

Histoire

Préhistoire et antiquité :

Le menhir de la Hubaudière (à 4,5 km environ au nord du bourg) mesure 1,80 mètre de haut sur 3,40 m. de long et 0,80 m. d'épaisseur ; il est dit la Pierre Bachelière parce que, selon la tradition locale, les jeunes garçons, appelés « bacheliers », se réunissaient autour de lui chaque 1er mai puis parcouraient la campagne en quête de cadeaux. Selon Wikipedia, des silex polis du néolithique ont été découverts près de ce menhir ainsi que dans quelques autres sites. Un dolmen, aujourd’hui disparu est dit avoir été situé à 200 m au sud-est du menhir.

La Pierre Bachelière (source Touraine Insolite, site qui n'existe plus)

La Pierre Bachelière (source Touraine Insolite, site qui n'existe plus)

On a trouvé à Code (au nord-est du bourg) un dépôt de l’âge du bronze. Ce dépôt d’une cinquantaine de kilos, sans doute contenu dans une poterie, comme le montrent les fragments de céramique également découverts, a été trouvé par hasard, en 1915, à 300 mètres à l’est de ce lieu-dit. Il comprenait des armes (haches, fragments d’épées, une belle pointe de lance, un umbo (pièce bombée située au milieu d’un bouclier pour protéger la main), des bijoux (bracelets décorés, pendeloques), deux racloirs et un rasoir. Des objets provenant de ce dépôt peuvent être vus au Musée du Grand Pressigny. Voir Gérard Cordier : Trois cachettes de bronze de l'indre-et-Loire, in Gallia 1960 3 (pages 117/121).

Un autre domaine agricole gallo-romain se trouvait peut-être à Norçay (au nord-ouest du bourg), venant de Noriciacus ou « domaine de Noricus » signifiant « celui qui vient de la Norique » (royaume celtique, fondé au 2ème siècle avant JC dans l’Autriche actuelle).

Selon le site de la commune, une ancienne voie gallo-romaine franchissait à gué l'Indrois entre Saint-Michel et le bourg (voir ci-après) ; l’ancienne église de ce hameau reposerait sur des fondations gallo-romaines et de la maçonnerie de cette époque aurait été trouvée lors de la construction du pont sur l’Indrois, précédé par un bac(voir ci-après).

Histoire du fief de Chédigny :

Le fief, qui appartenait, en 1204 à Boehard de Barbes, passa ensuite à son fils Pierre de Barbes (1243) puis au fils de ce dernier Jean de Barbes (1297) puis à Amaury de Préaux (1400), époux d’Isabeau de Barbes, fille de Jean.

Par la suite, les seigneurs furent Foulques Guydas (mort vers 1457), capitaine du château d’Amboise, également seigneur de La Follaine à Azay-sur-Indre. Après sa mort, sa veuve, Perrette de Moriers, épousa Guillaume Marques (mort en 1502), seigneur de Chenonceaux ; la fille de ce dernier, Catherine Marques épousa en 1512 François Fumée, fils d’Adam Fumée (1430/1494), premier médecin et garde des sceaux de Louis XI.

Mais les biens du couple Marques-Fumée, ruiné par la succession très compliquée du château de Chenonceau, furent saisis en 1515 et attribués à Jean François de Cardonne (mort en 1539), également seigneur d’Azay-sur-Indre, premier maître d’hôtel de Charles VIII.

Les héritiers de Jean François de Cardonne furent :

- Sa fille Anne de Cardonne et son époux Philibert Tissart, Général des finances de Bretagne puis leurs enfants Joachim et Claude Tissart (née en 1559) (voir aussi La Guêpière à Nazelles-Négron).

- Sa fille Claude de Cardonne et son époux Michel Des Ligneris, écuyer du duc d’Alençon, Charles IV de Valois puis leur fils René I Des Ligneris (né en 1527), échanson de la reine de Navarre, Marguerite d’Angoulême.

- Sa fille Marguerite de Cardonne et son époux Jean de Nourroy (mort en 1554) puis leur fille Anne de Nourroy, épouse d’Antoine de Jussac (mort vers 1575) puis le fils de ces derniers, Jean de Jussac, qui épousa en 1576 Marie Du Bois. Ces derniers furent les parents d’Astremoine Claude de Jussac, maître d’hôtel de Louis XIII, marié en 1618 à Claire Nau et de Jeanne de Jussac (née en 1597), qui épousa en 1621 Charles I de La Roche-Aymon (mort en 1640), 1er seigneur du fief de Saint-Michel (voir ci-après) ; Astremoine Claude fut le père de Joseph de Jussac, époux de Catherine Drouin, fille de Charles Drouin (1606/1672), seigneur de La Couture (Courçay), maire de Tours en 1657/58, et de Claude de Jussac (1620/1690), qui, en 1681, vendit le fief à Dreux Le Hayer, époux de Claire de Jussac, fille de Joseph. Sur la famille de Jussac, voir aussi Azay-sur-Indre et Pouzay.

Les seigneurs suivants furent Thomas Dreux Le Hayer (cité en 1737), inspecteur des gabelles de Touraine puis à son fils Philippe Louis Le Hayer (mort sans descendance vers 1749), maître d’hôtel de Louis XV. En 1750, les héritiers de ce dernier vendent la seigneurie à Charles Yves Thibaud de La Rivière (mort en 1781), (photo ci-contre) époux de Julie Céleste Barberin de Reignac (1696/1754), et les deux derniers seigneurs du fief furent Hugues de Lusignan (1749/1814), petit-fils de Charles Yves Thibaud de La Rivière et le marquis de La Fayette, alias Marie Joseph Du Mottier de La Fayette (1757/1834), arrière-petit-fils de Charles Yves Thibaud de La Rivière. (Voir Azay-sur-Indre et Reignac-sur-Indre) (photo peint en 1834 par Joseph Désiré Court).

Les seigneurs suivants furent Thomas Dreux Le Hayer (cité en 1737), inspecteur des gabelles de Touraine puis à son fils Philippe Louis Le Hayer (mort sans descendance vers 1749), maître d’hôtel de Louis XV. En 1750, les héritiers de ce dernier vendent la seigneurie à Charles Yves Thibaud de La Rivière (mort en 1781), (photo ci-contre) époux de Julie Céleste Barberin de Reignac (1696/1754), et les deux derniers seigneurs du fief furent Hugues de Lusignan (1749/1814), petit-fils de Charles Yves Thibaud de La Rivière et le marquis de La Fayette, alias Marie Joseph Du Mottier de La Fayette (1757/1834), arrière-petit-fils de Charles Yves Thibaud de La Rivière. (Voir Azay-sur-Indre et Reignac-sur-Indre) (photo peint en 1834 par Joseph Désiré Court).

Histoire du fief de Saint-Michel :

Un autre fief, constitué au 17ème siècle, prit de nom de fief de Saint-Michel (voir ci-après). Le premier seigneur connu de ce fief fut, en 1610, Charles I de La Roche-Aymon, comme nous l’avons vu plus haut. Son fils, Amblard de La Roche-Aymon (mort en 1668), vendit ce fief en 1648 à Étienne Delage, docteur en médecine, qui le revendit en 1656 à Pierre Couraud, qui avait épousé en 1642 Anne Dalloneau et qui fut le père de Bernard Couraud (né en 1645).

Les derniers seigneurs de la seigneurie furent Pierre Le Breton, cité en 1714, également seigneur de Saint-Michel-sur-Loire puis son fils Edmond César Le Breton (1722/1780), chanoine de Saint-Martin de Tours puis Jacques Jean Baptiste Odart, né en 1734 et cité en 1789, qui fut le dernier seigneur de ce fief.

Histoire contemporaine :

Un bac sur l’Indrois mettait en relation le bourg de Chédigny et Azay-sur-Indre, via le hameau de Saint-Michel (voir ci-après). Le port d’embarquement et la maison du passeur étaient situés sur la rive droite en aval du pont actuel sur la D 10, qui a remplacé un gué permettant de franchir la rivière à l’époque gallo-romaine.

Il existait déjà sous l’ancien régime et au moment de la Révolution, il fut saisi sur le marquis de La Fayette. Son existence est confirmée le 6 thermidor an X (25 juillet 1802) par le vigoureux préfet d’Indre-et-Loire, le général René Jean de Pommereul (1745/1823), préfet de 1800 à 1805.

Un commentaire des Ponts-et-Chaussées du 11 thermidor an XII (30 juillet 1804) indique que « ce passage est très fréquenté ».

À voir dans le bourg

Église Saint-Pierre-ès-liens :

Le chœur fut construit au 12èmesiècle à l’emplacement de la chapelle du château féodal, disparu à la fin du 18ème. Le transept fut ajouté au 14ème ou 15èmesiècle et il resta sans voûte jusqu'au 19ème siècle. La nef actuelle date du 16ème siècle. Le chœur est à une travée et l'abside est polygonale, sur chacun des cinq pans de celle-ci il existe une baie étroite en plein cintre, les baies datent du 13ème siècle et apportent une belle luminosité qui inonde le chœur.

Dans le chœur se trouvent deux statues du 17ème siècle : celle de Sainte Agnès, provenant de la chapelle des Minées (voir ci-après) et celle de Saint Jean Baptiste, provenant du prieuré Saint-Jean-Baptiste-de-Jarry (voir ci-après).

Cuve baptismale (photo Tourainissime)

Cuve baptismale (photo Tourainissime)

Vitrail avec les portraits d'Armand Clément et de l'abbé Delaveau (source Olivier Geneste)

Vitrail avec les portraits d'Armand Clément et de l'abbé Delaveau (source Olivier Geneste)

Les vitraux, du 19ème siècle, viennent pour la plupart de l’atelier Lobin. Parmi ceux-ci, un vitrail du peintre-verrier Armand Clément (1840/1895), associé de l’atelier Lobin et installé à Chédigny (voir Saint-Michel, ci-après), représente cet artiste, en compagnie de l’abbé Delaveau, curé de Chédigny en 1878. Voir le dossier réalisé par Olivier Geneste.

Voir aussi https://www.photos-eglises.fr/Centre/37/Chedigny/chedigny.htm

Le lavoir (rue du lavoir) : en bois et souvent fleuri.

À voir au nord

La Hubaudière : le fief appartenait aux moines de la Chartreuse du Liget. Au 16ème siècle, le domaine comprenait une maison servant au logement des religieux, une chapelle, deux métairies et un étang de 15 arpents. Le château, du 16ème siècle, remanié au 19ème, a conservé son pigeonnier.

La Hubaudière (cp)

La Hubaudière (cp)

Vendue comme bien national pendant la révolution, la propriété, qui appartenait alors à l'industriel Louis Faure (1798/1879), abrita de 1852 à 1880 la première école d'agriculture d'Indre et Loire. Les cours étaient dispensés par des professeurs venus de la célèbre école nationale de Grignon (Yvelines). Outre les champs, servant à l'étude des différentes cultures, l'école possédait un troupeau de 800 moutons et de 50 bovins ainsi qu’un vignoble planté de cépages bordelais. Voir Pierre Desbons : La ferme-école des Hubaudières, in BSAT 60 2014 (pages 273/290).

Ancienne ferme-école de La Hubaudière (cp)

Ancienne ferme-école de La Hubaudière (cp)

Les Minées (nord-est) : Les Minées formaient autrefois un fief, dont le logis seigneurial a disparu. La chapelle, édifiée en 1520, a subsisté. Couverte d'une voûte en berceau, elle conserve son autel en pierre. La façade d’une tour carrée, intégrée aujourd’hui dans les bâtiments d'une importante ferme à cour fermée, conserve les traces d'une ancienne porte charretière, surmontée autrefois d'armoiries, et d'une porte piétonne, qui ont été murées. Du côté de la cour un escalier extérieur permettait d'atteindre l'étage qui servait de pigeonnier.

Les Minées (photo Tourainissime)

Les Minées (photo Tourainissime)

Prieuré Saint-Jean-Baptiste-de-Jarry (nord-ouest) : ce prieuré appartenait au 12ème siècle à l’abbaye de Tiron (commune de Thiron-Gardais, dans le Maine-et-Loire) ; il dépendit ensuite de l'abbaye de Beaulieu-lès-Loches. Le prieur devait un dîner, le jour de la saint Jean-Baptiste, au seigneur d'Azay-sur-Indre et à ses officiers, suivant un aveu de 1572. Il était tenu de dire la messe une fois par semaine dans la chapelle prieurale mais, en 1787, cette chapelle était en ruines et les offices dus par le prieur étaient célébrés dans l'église paroissiale.

Ancien prieuré Saint-Jean-de-Jarry (photo Arcyon37 in wikipedia)

Ancien prieuré Saint-Jean-de-Jarry (photo Arcyon37 in wikipedia)

Après la Révolution, la chapelle fut transformée en bâtiment agricole, puis en habitation Un de ses murs intérieurs garde des traces d'une ancienne fresque représentant saint Jean et un agneau, auprès desquels les paysans de Chédigny venaient jadis demander la protection de leurs troupeaux

La Gazillière (source site du lieu)

La Gazillière (source site du lieu)

La Gazillère (nord-ouest) : cette propriété, caractérisée par une tour du 15ème siècle, offre aujourd’hui des chambres d’hôtes. Voir https://www.latourdelagazillere.fr/.

À voir au sud

La Touche : le fief appartint en 1413 à Jean Des Roches, mort à Azincourt en 1415, également seigneur de Véretz, en 1431 à Germain Des Roches, en 1523 à Catherine Des Roches, veuve d'Adam de Rillé. Par la suite, la seigneurie passa à la famille Fumée. L'écrivain et historien Martin II Fumée, cité en 1598, arrière-petit-fils d’Adam I Fumée (voir Azay-sur-Indre. Beaulieu-lès-Loches. Betz-le-Château. Genillé. et Saint-Quentin-sur-Indrois), fut le père de Magdeleine Fumée (1579/1596), qui épousa en 1591 Jean IX de Menou (mort en 1633) (voir Boussay), grand-père de René Charles de Menou (1675/1744), cité comme seigneur de La Touche en 1740.

La Touche (cp)

La Touche (cp)

Le château actuel date du 19ème siècle.

Saint-Michel (sud-ouest) : ancien fief (voir Histoire ci-dessus), avec une église et un château.

l’église de ce hameau, qui constituait une paroisse distincte de celle de Saint-Pierre-ès-Liens (voir ci-dessus) repose, selon le site de la commune, sur des fondations gallo-romaines. (Voir histoire du fief de Saint-Michel).

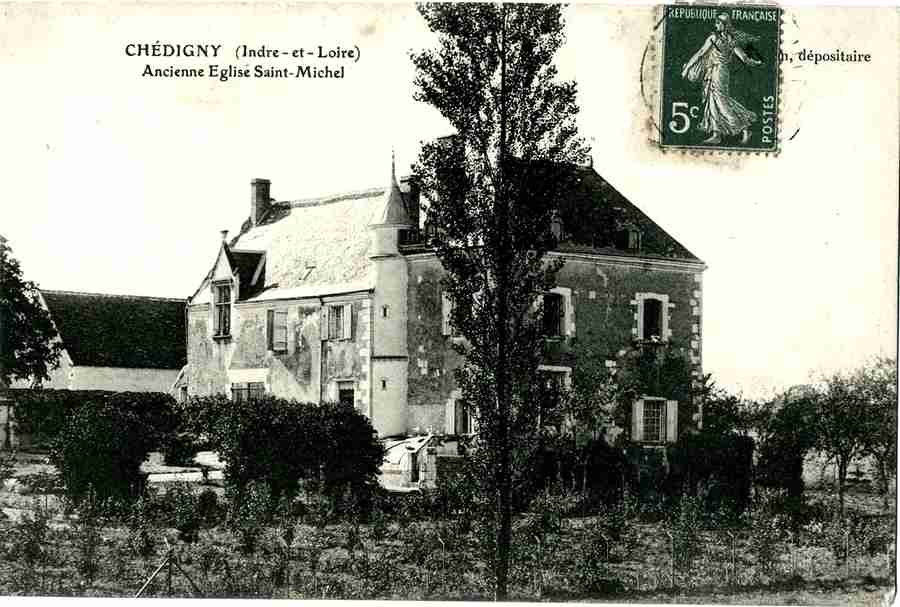

Ancienne église Saint-Michel (cp

Ancienne église Saint-Michel (cp

Cette église, rebâtie au 15ème siècle en style roman, vendue comme bien national en 1798, fut transformée en habitation, appartenant en 1874 au peintre-verrier Amand Clément (voir église Saint-Pierre-ès-Liens), qui y ajouta une tour ; une construction abritant un four est toujours en place dans le jardin. Son beau-frère, le peintre René Louis Damon (1800/1900) occupa la propriété vers 1895. Seul, le pignon, visible du chemin, révèle qu’il s’agit d’une ancienne église.

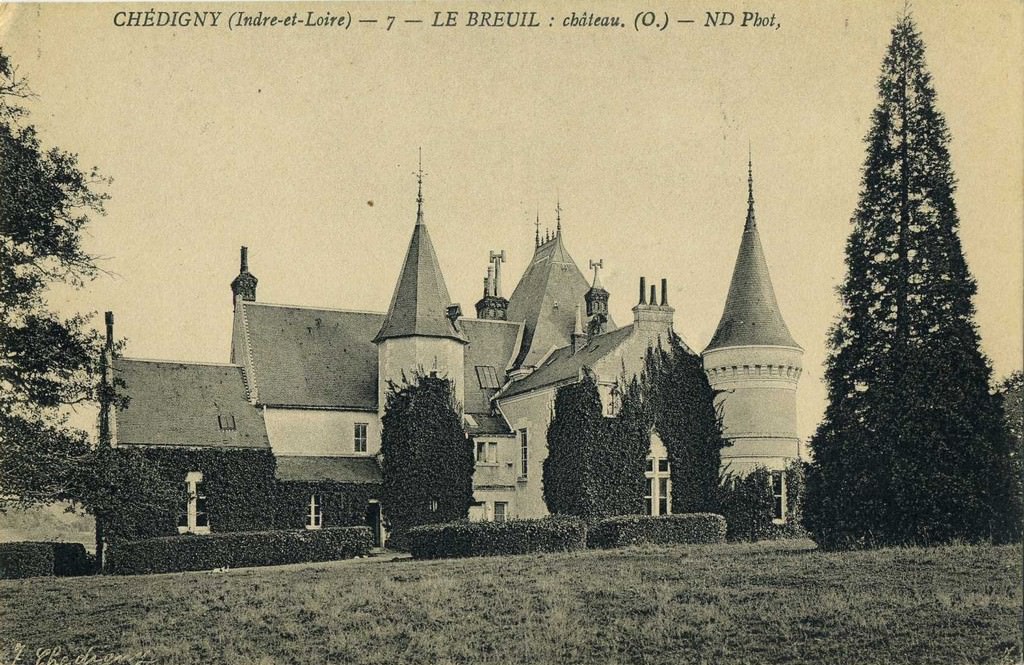

Le château, dit le château du Breuil

Ce château, qui était celui de la seigneurerie Saint Michel (voir histoire du fief de Saint-Michel), remonte pour sa partie ancienne, au 15ème siècle. Le corps de bâtiment est flanqué d'une tourelle polygonale renfermant un escalier en bois dont la rampe est le résultat d'une véritable prouesse technique. En 1885, le logis est agrandi par son propriétaire, Henri Beaussier (1837/1912), directeur politique du Journal d’Indre-et-Loire, qui fit appel à l'architecte Léon Marie Massé (né en 1843), et au paysagiste Alexandre Chevallier, pour le dessin du parc. Un pavillon rectangulaire et une grosse tour ronde, couronnée de faux mâchicoulis et couvert d'un toit en poivrière sont alors ajoutés.

Château du Breuil (cp)

Château du Breuil (cp)

En 1889, la propriété fut achetée par Albert Dauprat (1857/1921), secrétaire de Ferdinand de Lesseps (1805/1894). Ce dernier fit installer une éolienne Bollée, destinée à alimenter en eau son domaine. L'eau captée à partir d'une source, montait grâce à un bélier hydraulique jusque sur le coteau où elle était stockée dans une citerne, avant d'être redistribuée vers le château et la ferme voisine.

Éolienne du château (source site du château)

Éolienne du château (source site du château)

On peut actuellement y louer un gîte . Voir https://www.loire-chateau.fr/

Vernelle (sud-ouest) : les propriétaires de ce fief furent, au 17ème siècle, Ambroys II Buisson (né en 1618), juge des eaux et forêts de Loches puis son fils, Ambroise Buisson, cité en 1672.

Vernelle (photo Tourainissime)

Vernelle (photo Tourainissime)

Le manoir est caractérisé par une grande tour carrée, imitant un pigeonnier et contenant un four à pain ainsi qu’un escalier.