Nazelles-Négron

La commune de Nazelles-Négron, située sur la rive droite de la Loire et de la Cisse, en face d’Amboise (sur la rive gauche de la Loire), a été créée en 1971 par la réunion des anciennes communes de Nazelles, sur la rive droite de la Cisse, et de Négron, sur la rive droite de la Loire.

Le nom de Nazelles, située, apparaît pour la première fois au 6ème siècle, dans Les miracles de Saint Martin, de Grégoire de Tours, sous la forme Portus de Navicellis, signifiant « le Port des petites chapelles ou des petits bateaux », ce qui indique qu’un port existait alors sur la Cisse, qui coule, au sud, non loin du bourg, auquel il aurait donné naissance. On trouve ensuite Nazellae au 12ème siècle et Nazelles à partir de 1335

Le nom de Négron apparaît, quant à lui, en 845, dans les Actes de Charles II le Chauve, sous la forme Nigrontis villa ou « domaine agricole du Noir » ; on trouve ensuite Négron à partir du 18ème siècle.

Histoire

Préhistoire et antiquité :

Des bifaces du paléolithique ont été trouvés, sur le plateau au nord de Nazelles et à Perreux (voir ci-après), à l’est, au bord de la D 1, entre Pocé-sur-Cisse et Nazelles.

De nombreux outils du néolithique ont été découverts :

- Une grande hache polie, sur le plateau, au nord de Nazelles.

- Une hache polie, un grattoir et un poignard, à La Bardouillière (voir ci-après), à l’ouest, au-dessus de la D 1, entre Nazelles et Noizay.

- Des pointes de flèches, un grattoir et des fragments de lames à Vilvent, au nord-est de Négron (voir ci-après).

- D’autres haches polies et outils, dans le cimetière de Négron et à La Prée (sud-ouest de Nazelles).

Le toponyme Pierre-Aiguette, au nord-ouest de Nazelles, indique vraisemblablement la présence d’un mégalithe disparu.

Un dépôt de l’âge du bronze, contenant 7 haches, des bracelets, des fragments d’épées et de poignards a été mis à jour en 1843 (où ?).

Une épée en bronze de 51 cm de longueur, provenant de L’Île de Négron, au bord de la Loire, se trouve au Musée du Grand-Pressigny.

Un vase en céramique, contenant 170 monnaies des 1er et 2ème siècle après JC, a été trouvé en 1944 « dans une vigne » indique sans plus de précisions le Dictionnaire des communes de Touraine.

Une muraille en petit appareil, probablement gallo-romaine, avec de gros anneaux « pour attacher les bateaux », dit la tradition locale, a été signalée par dom Étienne Housseau (bénédictin et historien, mort en 1763) et dessinée par Pierre Beaumesnil (comédien, dessinateur et amateur d’antiquités, mort en 1787) mais on ne sait pas où elle était. Voir Charles Lelong (1917/2003) : Documents sur la Touraine à l’époque gallo-romaine : les dessins de Beaumesnil (1784) in BSAT 42, 1988 (pages 87/90).

Outre le « domaine du Noir » (voir ci-dessus), d’autres domaines agricoles gallo-romains (villae rusticae) existaient sans doute à La Mazère, venant du latin Maceriae signifiant « ruines (gallo-romaines) », à l’est de Nazelles, au bord de la D 1 et à la limite avec Pocé-sur-Cisse, à Rosnay (au nord-ouest de Négron), venant de Rutenacus ou « domaine de Rutenus » ainsi qu’à Villefrault (voir ci-après) et à Vilvent (au nord-est de Négron), anciennement Villevant, toponymes où l’on retrouve le terme villa.

Plusieurs voies antiques encore visibles, traversaient le territoire d’est en ouest (voir https://turonensis.fr/categories/voies-gallo-romaines-chez-les-turons/02-les-voies-sur-la-rive-droite-de-la-loire) :

- Une voie probablement gauloise, au-dessus de la D 1, qui passait par La Mazère, Les Auversières, le bourg de Nazelles, la rue du coteau de La Bardoullière et Les Ormeaux.

- Une voie gallo-romaine, juste en dessous de cette voie gauloise, et reprise en grande partie par la D 1, était la grande voie qui longeait la rive droite de la Loire (voir Pocé-sur-Cisse).

- Une voie, entre la Cisse et la Loire, venant de Villeret (commune de Pocé-sur-Cisse) et reprise par l’actuel rue des Poulains, est peut-être antérieure à la précédente et était utilisée quand la Loire était basse.

- Il est probable que cette voie était croisée par une voie venant d’Amboise et allant vers le nord ; elle est aujourd’hui reprise par la rue de Perreux, qui rejoint la D 1 à Perreux (voir https://turonensis.fr/categories/voies-gallo-romaines-chez-les-turons/voies-du-sud-vers-le-nord-7-1-7-2-7-3-7-4-et-7-5).

Le chemin des Poulains (photo PmD mai 2011)

Le chemin des Poulains (photo PmD mai 2011)

Histoire du fief de Nazelles :

Le premier seigneur connu fut, en 1245, Philippe de Nazelles. Parmi les seigneurs suivants, on peut noter, en 1275, Godefroy Godeschau, de 1463 à 1465, Jehan de Pocé, trésorier des guerres de Louis XI, et en 1520, le bien connu Thomas Bohier (1465/1524) (voir ausi Athée-sur-Cher, Bléré, Cerelles, Chenonceaux, Civray-de-Touraine, Esvres-sur-Indre, Francueil, La Riche, Mettray et Saint-Martin-le-Beau) (portrait ci-contre in wikipedia), qui fut le père de Guillaume Bohier, maire de Tours en 1536, 1549 et 1553 (voir aussi Cerelles, Chisseaux et Luynes) ; ce dernier fut le père d’un autre Thomas Bohier, cité en 1579, doyen du chapitre de la cathédrale Saint-Gatien, ainsi que de Claude Bohier, cité en 1580, lequel fut le père d’Honorat Bohier, mort sans alliance, de Marguerite Bohier, morte sans alliance et de Thomasse Bohier, qui épousa Barthélémy de Balzac, cité en 1614 comme seigneur de Nazelles.

Le premier seigneur connu fut, en 1245, Philippe de Nazelles. Parmi les seigneurs suivants, on peut noter, en 1275, Godefroy Godeschau, de 1463 à 1465, Jehan de Pocé, trésorier des guerres de Louis XI, et en 1520, le bien connu Thomas Bohier (1465/1524) (voir ausi Athée-sur-Cher, Bléré, Cerelles, Chenonceaux, Civray-de-Touraine, Esvres-sur-Indre, Francueil, La Riche, Mettray et Saint-Martin-le-Beau) (portrait ci-contre in wikipedia), qui fut le père de Guillaume Bohier, maire de Tours en 1536, 1549 et 1553 (voir aussi Cerelles, Chisseaux et Luynes) ; ce dernier fut le père d’un autre Thomas Bohier, cité en 1579, doyen du chapitre de la cathédrale Saint-Gatien, ainsi que de Claude Bohier, cité en 1580, lequel fut le père d’Honorat Bohier, mort sans alliance, de Marguerite Bohier, morte sans alliance et de Thomasse Bohier, qui épousa Barthélémy de Balzac, cité en 1614 comme seigneur de Nazelles.

Au 18ème siècle, la seigneurie de Nazelles fut la propriété de la famille Ouvrard de Martigny, parmi laquelle on peut citer Louis Alexandre (1675/1716), également propriétaire de Vaumorin à Chançay, Alexandre Louis Marie Joseph (1724/1785), cité en 1753, également seigneur de Vaubrault et de La Bardouillère (voir ci-après), auteur de poèmes, Alexandre Claude (1769/1828), émigré en 1791, lieutenant-colonel, et Denis Charité Joseph, maire de Nazelles de 1815 à 1821, qui fut le dernier seigneur de Nazelles en 1789.

À voir dans le bourg de Nazelles

Église Saint-Pierre (visitée en avril 2025) :

Article https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00097885

« De l'église romane [des 11ème et 12ème siècle] il reste le mur nord, de même que le portail occidental, abrité par le clocher du 16e siècle. L'édifice fut agrandi au 16e siècle et se compose d'une nef rectangulaire couverte en carène de navire. Le chevet plat est éclairé de trois hautes fenêtres en arc brisé à remplage flamboyant. La porte d'entrée actuelle est Renaissance, et présente une clé et des chapiteaux de pilastres sont sculptés ».

Cette entrée, côté sud, se trouve sous un grand porche, dominé par un arc surbaissé en forme d’anse de panier.

On peut voir à l'intérieur :

Un vitrail du 16ème siècle représentant la Crucifixion (au-dessus du maître-autel). Sur ce vitrail voir le dossier réalisé par Olivier Geneste. Photo PmD avril 2025, ci-dessous.

Trois tableaux :

* La prédication de Saint-Jean-Baptiste, du 17ème siècle, d'après Frans Francken, dit le Jeune (1581/1642). Photo PmD avril 2025, ci-dessous.

* L'ordination de Saint Pierre, du 18ème siècle, d'après Nicolas Poussin (1594/1665).

* La madone des pèlerins, du 19ème siècle, d'après un tableau du Caravage (1571/1610), peint en 1604/1606. Photo PmD avril 2025, ci-dessous.

La mairie (rue Louis-Viset) (Photo PmD avril 2025, ci-dessous) :

Construite au 19ème siècle dans un style néo-classique, elle a été modifiée ensuite par Gustave Guérin ; l'ancienne salle du Conseil est ornée de deux tableaux d’Édouard Debat-Ponsan (1847/1913), dont la fille, la chef de clinique Jeanne Debat-Ponsan (1879/1929) fut l’épouse du pédiatre Robert Debré (1882/1978) et la mère de Michel Debré (1912/1996). Voir ci-dessous photo PmD avril 2025 : Les bords de la Cisse.

Le château (16 rue Tue-la-soif, à l’ouest du bourg) :

Article https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00097884

« En 1520, Thomas Bohier (voir Histoire du fief, ci-dessus), en est propriétaire. Ce dernier construit le logis seigneurial à cette époque. Primitivement, l'accès au château se faisait par la porte nord, en plein cintre, qui ouvrait sur une cour intérieure. L'escalier était à l'extérieur et il en subsiste toujours le balcon en bois qui lui servait de palier. Au XVIIIe siècle, un chemin est créé devant la façade sud et un passage voûté établi au rez-de-chaussée du bâtiment qui est prolongé à l'est par un pavillon carré. »

Le château, façade sud (photo Isabelle Girard pour pop-culture)

Le château, façade sud (photo Isabelle Girard pour pop-culture)

Du château construit par Thomas Bohier, il reste 3 lucarnes à croisée de pierre, surmontées par un gâble à fronton triangulaire. Le long des murs extérieurs, on peut aussi voir des bassies ou pierres d’évier.

On peut y louer des chambres d'hôtes : voir https://www.tourainevaldeloire.com/offres/le-chateau-de-nazelles-nazelles-negron-fr-5152390/

Lavoirs :

Le lavoir, dit la Fontaine, alimenté par une source, se trouve Place Francis-Poulenc, en dessous de l’église.

Un autre lavoir, qui semble abandonné et qui est envahi par les herbes, est situé route de Noizay, à l’ouest du bourg.

Lavoir route de Noizay (photo Tourainissime in lavoirs.org)

Lavoir route de Noizay (photo Tourainissime in lavoirs.org)

À voir au nord-ouest du bourg de Nazelles

La Source et le Moulin d’Andigny :

Le fief, cité dès 1220, sous la forme Terra de Chaorsis (Terre de Chource), appartint aux 16ème et 17ème siècle à la famille Papillon, également propriétaire de Vaubrault (voir ci-après).

Jehan Papillon, procureur du roi à Amboise en 1492 et maire de Tours en 1523/4, fut le père de Pierre Papillon, cité en 1543, conseiller des eaux et forêts en Touraine, lui-même père de Nicolas I, qui épousa en 1569 Françoise d’Érian, dame de La Rochère à Noizay ; Pierre Papillon fut aussi le père d’Antoine Papillon, seigneur de La Source, dont le fils, Samuel Papillon, épousa en 1608 sa cousine germaine, Polixène Papillon, fille de Nicolas I, puis, en 1629, Marie de Coutances, dont il eut une fille, Catherine Papillon (née en 1634) (voir Vaubrault, ci-après).

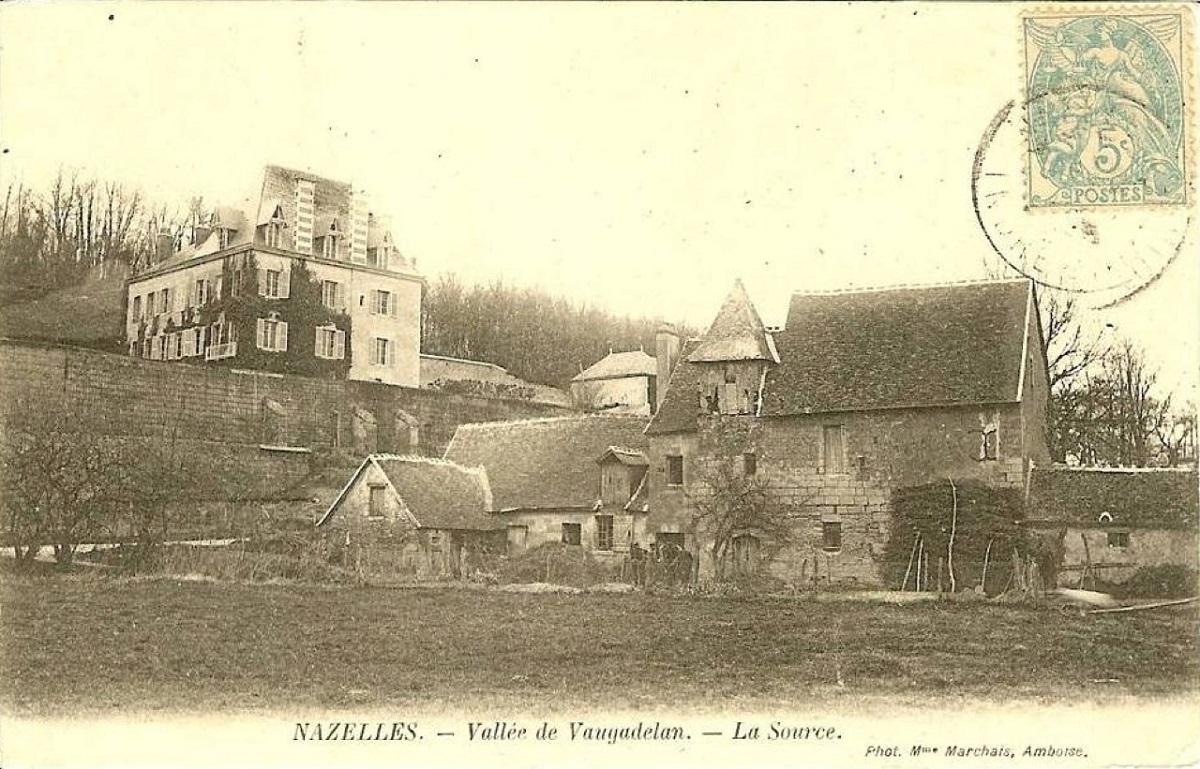

La Source et le moulin d'Andigny (cp)

La Source et le moulin d'Andigny (cp)

En contrebas du château actuel, qui date du 19ème siècle, le moulin d’Andigny, construit au 16ème siècle, est caractérisé par une tour d’escalier, en pierre et en colombages. Ce moulin était appelé au 16ème siècle « Moulin des Sources d’Andigny, vulgairement appelé le Moulin de Vauberault ». On peut y loger (voir https://fr.kompass.com/c/le-moulin-d-andigny/fra0cd83d/)

La Huberdière : cet ancien rendez-vous de chasse du 17ème siècle, modifié au 18ème siècle puis en 1882, a gardé une tour carrée, qui a servi de pigeonnier. Peut être loué : voir https://www.chateaudelahuberdiere.com/.

Vaubrault : le lieu est cité dès 1220, sous la forme Terra de Valle Beraut (Terre de la Vallée Béraut).

Comme celui de la Source (voir ci-dessus), le fief appartint à la famille Papillon : Samuel Papillon et sa seconde épouse, Marie de Coutances, furent les parents de Catherine Papillon, qui vendit le domaine, en 1722, à Joseph de Bérard, père de Marie Anne de Bérard, citée en 1747, épouse d’Alexandre Louis Marie Joseph Ouvrard de Martigny (voir Histoire du fief de Nazelles, ci-dessus).

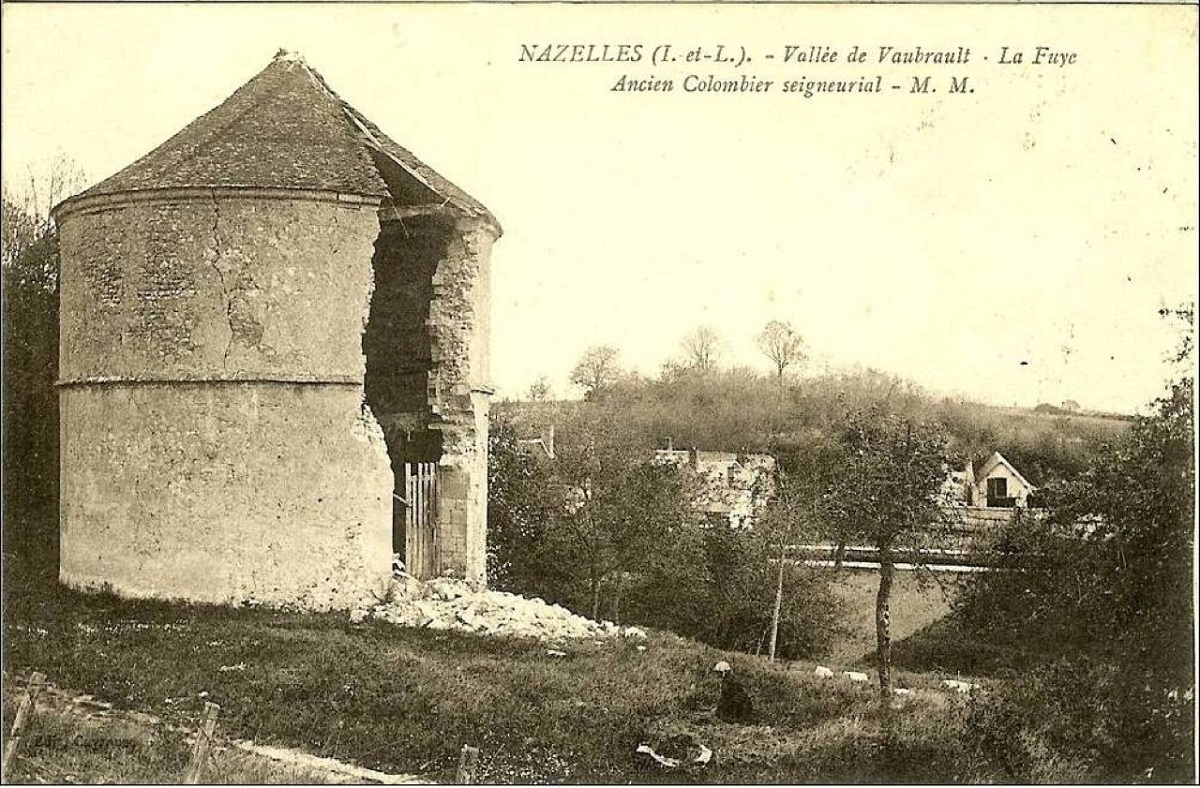

Ancien pigeonnier de Vaubrault (cp)

Ancien pigeonnier de Vaubrault (cp)

Cette propriété (rue du Pigeonnier) possède un ancien colombier, de 15 m. de haut et de 11 m. de diamètre, contenant 3.200 boulins en terre cuite, ce qui correspondait à une propriété de 1 600 hectares. L'édifice, qui s'était effondré en grande partie, à la suite d’un orage, en 1965, a été restauré en 1970.

Perreux :

Ce fief appartenait, en 1787, à Denis Charité Joseph Ouvrard de Martigny (voir Histoire du fief de Nazelles).

Le château actuel, construit au 18ème siècle, fut remanié de 1859 à 1861, dans le style Louis XIII, par le propriétaire de l’époque, François Valentin Thomas (1803/1897), collaborateur de Georges Eugène Haussmann (1809/1891).

Château de Perreux (cp in Tourainissime)

Château de Perreux (cp in Tourainissime)

Le rez-de-chaussée est troglodytique ; le bâtiment central est encadré par deux tours polygonales, dont une contenant un escalier ; éolienne Bollée de 1895 dans le parc.

Hôtel-Château aujourd’hui : voir https://www.chateaudeperreux.fr

À voir à l’ouest du bourg de Nazelles

À la fin du 16ème siècle, le fief appartenait à Jean de Falaise, maire d’Amboise en 1582/4 ; il passa ensuite à la famille Denis, suite au mariage, en 1595, d’Hélène de Falaise, fille de Jean, avec Pierre Denis et il resta dans cette famille jusqu’à Jean Denis, cité en 1789 et mort sans enfants en 1799.

Ses héritiers vendirent la propriété, d’abord à Alexandre Claude Ouvrard de Martigny (voir Histoire du fief), puis, en 1831, à Henry Faré, ancien officier de la Grande-Armée, qui fit reconstruire le château, de 1832 à 1834, dans un style Charles X, selon les plans de l'architecte Sylvain Châtaignier (voir aussi Loches, Pocé-sur-Cisse, Saint-Règle, Sainte-Catherine-de-Fierbois et Véretz).

Château de Mondomaine (cp)

Château de Mondomaine (cp)

Ce nouveau château comporte un avant-corps avec un fronton triangulaire et un balcon, orné des bustes de La Fontaine et de Benjamin Franklin. Vestiges de l’ancienne fuie dans la falaise, à l’est.

Producteurs de vins aujourd'hui : voir https://montdomaine.fr/

La Bardouillère : le château actuel a été construit au 19ème siècle selon les plans de l'architecte Sylvain Châtaignier, comme le château de Mondomaine (voir ci-dessus). Voir photo Tourainissime ci-dessous).

Les Ormeaux (24 route de Noizay) : château du 19ème siècle. Ne pas confondre avec le château des Ormes ou des Ormeaux à Négron (voir ci-après).

La Guêpière voir photo Tourainissime ci-dessous) :

Ce domaine, cité dès 1225, sous la forme Guesperia (nid de guêpes), appartint, de 1431 à 1458, selon le dictionnaire de Carré de Busserolle , à Guillaume Du Pont ; ce même dictionnaire indique aussi qu’un Guillaume Du Pont était propriétaire, en 1458, de La Bardouillère à Neuvy-le-Roi ; mais, à ma connaissance, il n'y a pas de propriété de ce nom dans cette localité et il est vraisemblable qu’il s’agit plutôt la Bardouillère de Nazelles-Négron (voir ci-dessus).

Le fief passa ensuite à la famille Tissart : François Tissart (mort en 1527), contrôleur général de l’artillerie en Auvergne, secrétaire de Renée de France (1510/1574), fille de Louis XII, anobli en 1516, cité comme seigneur de 1518 à 1523, était un parent de l’humaniste François Tissart, né à Amboise et mort vers 1509. Un frère du premier François, Philibert Tissart, cité en 1530, également propriétaire de La Folaine à Azay-sur-Indre, fut général des finances en Bretagne et seigneur de Chédigny.

Après avoir appartenu à la famille Du Bois au 17ème siècle (voir Histoire du fief d'Autrèche), le domaine était, en 1660, la propriété de Madeleine Scarron (1619/1692), demi-sœur de l’écrivain Paul Scarron (1610/1660), qui avait épousé Charles Robin, trésorier de France à Tours, de 1632 à 1653.

Le dernier seigneur de ce fief fut Denis Charité Joseph Ouvrard de Martigny (voir Histoire du fief de Nazelles).

Le manoir actuel, du 17ème siècle, a conservé des éléments d’une construction du 15ème (remparts, chapelle semi-troglodytique) ; il a été remanié en 1938 puis restauré récemment pour abriter des chambres d’hôtes : voir https://www.valdeloire-france.com/chambre-hotes-location/le-manoir-de-la-guepiere/.

À voir dans le bourg de Négron

Église Saint-Symphorien, voir https://www.nazellesnegron.fr/decouvrir/la-commune/son-patrimoine/109-eglise-de-negron :

« Dédié à Saint Symphorien, l'ensemble est du XVème siècle. Il y avait dès le XIème siècle une église dépendant de l'Abbaye de Marmoutier dont on retrouve peut-être les restes à la base des piliers de la nef et dans le contre fort extérieur de la façade et de la porte romane. Le chœur est une voûte gothique très pure en pierre XVème. Les nefs, recouvertes d’une seule toiture, ont certainement été refaites à la renaissance et la voûte centrale, genre « anse de panier » est assez rare dans la région.

Les retables des trois autels sont en bois du XVIIIème siècle et proviennent de l’ancienne église de Notre Dame de l’Ecrignolle à Tours. Ceux des autels latéraux flanqués de colonnes corinthiennes sont finement sculptés. A l’intérieur de l’encadrement deux tableaux du grand autel est du XIX ème.

Récemment on a dégagé les bases anciennes des autels latéraux et leur beau carrelage ancien. La base de du grand autel en marbre est du XVIème. Le salpêtre l’a abimé mais il est d’une belle ordonnance.

Dans le chœur à gauche le vitrail date du XVIème siècle. La statuaire est remarquable. Deux grandes statues à l’entrée du chœur taillées en plein chêne mais peintes en blanc. A droite un Saint Sébastien au visage très expressif. On sent l’acceptation du martyr. A gauche une sainte bien drapée au port très digne on pense aux matrones romaines.

Face à la chaire (belle pièce du XVIIème) un Christ en bois peint XVème assez rustique œuvre probable d’un ouvrier local.

Surtout une vierge en pierre polychrome du XVème sur un petit autel de gauche. Admirer l’élégance de la pose et la distinction du visage. Deux autres statues en terre cuite peinte du XIXème encadrement le grand autel.

A l’entrée, beau bénitier en marbre noir XVIIIème sur colonne à chapiteaux renaissance et cuve de fonts baptismaux en pierre avec beau couvercle en bois ».

Je n'ai malheureusement pas pu visiter cette église, qui était fermée quand j'y suis venu en avril 2025.

Ancienne aumônerie (12ème/15ème s.) aujourd’hui mairie-annexe :

Cette aumônerie ou maladrerie, du 12ème siècle est un bâtiment rectangulaire qui conserve, à l'étage, deux fenêtres romanes. Les fenêtres du rez-de-chaussée ont été refaites au 15ème siècle. A l'intérieur, le cabinet du premier étage conserve des traces de décor pictural. Cette aumônerie fut réunie à l'Hôtel-Dieu d'Amboise en 1698.

Grange à dîme : cette grange du 12ème siècle, avec pignon en colombage et toiture tourangelle, est divisée en trois nefs par deux files de poteaux ; elle était destinée à conserver les dîmes dues à la paroisse ; elle a été restaurée au 15ème siècle puis en 2011, par la commune, qui en est propriétaire depuis 1995.

La Vallière (ouest du bourg) :

Le toponyme de ce lieu apparaît au 12ème siècle, sous la forme Valeria (petite vallée).

Le premier seigneur connu de ce fief fut, en 1567, Jehan Étienne, tailleur et valet de chambre du roi Charles IX. En 1595, Claude de Plaix, également seigneur d’Avizé à Limeray acheta le fief, qui passa ensuite à sa fille Françoise de Plaix, laquelle épousa en 1617 Paul Scarron, dit l’apôtre, déjà père de l’écrivain Paul Scarron (voir La Guêpière, ci-dessus), qui, dans plusieurs lettres se plaint beaucoup de sa belle-mère « la plus plaidoyante du monde » et qui fut l’époux, comme on sait, de Françoise d’Aubigné (1635/1719), future Madame de Maintenon.

Par la suite, le propriétaire fut, en 1660, Nicolas Scarron (fils de Françoise de Plaix), qui fut le père de Marie Claude Scarron, laquelle épousa Antoine Bergeron de La Goupillière (1640/1720) (voir aussi Montreuil-en-Touraine, Neuillé-le-Lierre et Pocé-sur-Cisse), intendant des armées du roi et fut la mère d’Armande Marie Claude Bergeron (morte en 1747), mariée en 1719 à Charles Paul Jacques Joseph de Bridieu (1692/1762) ( voir aussi Montreuil-en-Touraine, Neuillé-le-Lierre, Pocé-sur-Cisse et Saint-Jean-Saint-Germain).

Leur fille, Marie Marguerite Louise de Bridieu (1722/1787) épousa en 1752 Jacques IV de Chauvelin (1722/1798) et fut la mère Jacques V de Chauvelin (né en 1754), cité en 1789. Ce dernier ayant émigré, ses biens furent vendus comme biens nationaux, à l’exception de deux terres, dont l’une revint à un petit-fils de Charles Paul Jacques Joseph de Bridieu, Louis Geneviève de Bridieu (1773/1820), maire de Négron de 1812 à sa mort, mort sans enfant, qui légua ses biens à un de ses petits-neveux, Louis Amédée de Bridieu (1806/1884), propriétaire également de Montigny à Couesmes.

Le château actuel est le résultat de constructions du 15ème, 16ème et 19ème siècle. L’élément le plus caractéristique est une tour d’escalier quadrangulaire, en damier de pierre et brique, du 16ème s., qui a servi de modèle à des agrandissements ultérieurs.

Ce château propose deux gites : voir https://la-valliere.fr/.

À voir en dehors du bourg de Négron

Les Ormes, anciennement Les Ormeaux (nord-est) (ne pas confondre avec le château des Ormeaux à Nazelles, voir ci-dessus).

Le fief appartenait, en 1545 à Jean Lory. Le château actuel a été reconstruit au 19ème siècle par le comte Charles de Gaigneron de Marolles (1807/1895), ancien page de Louis XVIII, capitaine de cavalerie ; il y subsiste une fenêtre à croisée de pierre.

Villefrault (ouest) (voir Préhistoire et antiquité) :

Article https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00097887 :

« Ancien fief relevant d'Amboise. L'ancienne gentilhommière est constituée par deux bâtiments construits dans le prolongement l'un de l'autre, à deux dates vraisemblablement rapprochées. Les façades principales ont conservé leurs fenêtres à croisées de pierre. Une salle est chauffée par une cheminée à hotte verticale, décorée de pilastres cannelées et d'une double arcature de deux formes ».

Villefrault, façade nord (photo Robert Ranjard, in pop-culture)

Villefrault, façade nord (photo Robert Ranjard, in pop-culture)