Pocé-sur-Cisse

Le nom de cette commune, située à l’est de Tours, sur la Rameberge, affluent de la Cisse, et sur la rive droite de la Loire, apparaît pour la première fois en 845 dans les Actes de Charles II le Chauve, sous la forme Pociacus ou « domaine agricole de Poccius ». On trouve ensuite Poceium en 1210, Possé en 1741 et Pocé-sur-Cisse à partir de 1920.

Histoire

Préhistoire et antiquité :

Plusieurs haches polies du néolithique ont été trouvées sur le territoire de la commune : deux à La Mazère (voir ci-après), une aux Fougerets (voir ci-après) et une dernière dans la Loire, en face des Fougerets.

Ce site des Fougerets a été aussi occupé à l’âge du bronze (voir Gérard Cordier : inventaire des trouvailles de l'âge du bronze en Indre-et-Loire in Gallia préhistoire 1961.4 pages 143/163) puis à l’époque gauloise, comme l’indiquent les nombreuses sépultures de corps en position repliée, découvertes par l’abbé Jean Henri Blaive (1830/1902), curé de Limeray entre 1872 et 1898. Ce dernier trouva aussi au même endroit des fragments d’amphores et de poteries datés du 1er siècle avant JC au 2ème siècle après.

Outre le domaine indiqué par le toponyme, d'autres domaines agricoles gallo-romains (villae rusticae) existaient sans doute à La Mazère (ouest du bourg), venant de Maceriae, signifiant "ruines anciennes" et à Villeret (sud-ouest), de Villaris ou « ensemble de domaines ruraux » ; voir les voies antiques, ci-après.

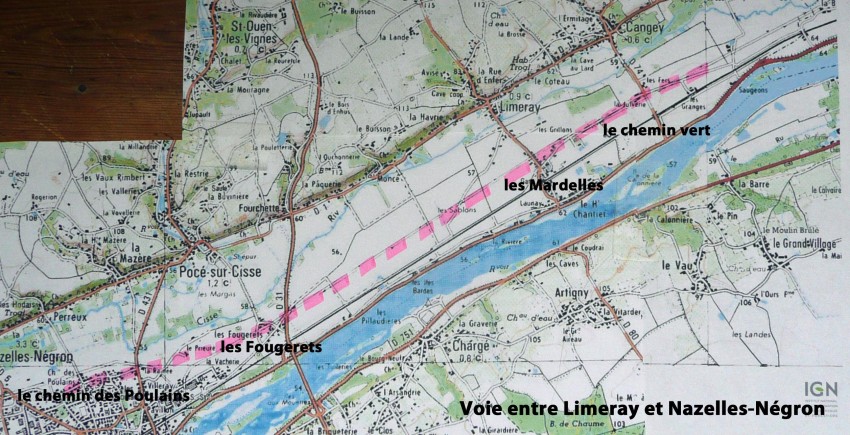

Deux voies antiques traversaient d’est en ouest le territoire cette commune (voir https://turonensis.fr/categories/voies-gallo-romaines-chez-les-turons/02-les-voies-sur-la-rive-droite-de-la-loire) :

La plus ancienne, peut-être gauloise, entre la Loire et la Cisse, passait au nord des Fougerets, puis à La Varenne, où elle est encore visible, au Prieuré, à Villeret, (voir ci-dessus) et était continuée à Nazelles-Négron par le chemin des Poulains. Il se peut aussi que, des Fougerets, une voie conduisît à un gué sur la Loire, permettant de rejoindre la voie qui longeait la rive gauche.

Voie antique (plan IGN avec annotations PmD)

Voie antique (plan IGN avec annotations PmD)

L’autre, aménagée ensuite pour échapper aux crues de la Loire, était plus au nord, en bordure de coteau, passait à Fourchette et au Ménard (voir ci-après), puis dans le bourg, à La Mazère (voir ci-dessus) et à Perreux ; elle est reprise en partie par la D 1 mais aussi par des chemins plus anciens, comme celui situé entre Fourchette et Le Ménard ou comme, avant La Mazère, la rue du Cheval Rouge, bordée d’habitations troglodytiques. Voir plan ci-dessus.

Histoire du fief :

Le premier seigneur connu de ce fief, qui relevait de Rochecorbon, fut Pierre de Pocé, cité en 1159 et mort après 1170. Sa fille, Isabelle de Pocé (1170/1244) épousa Robert III des Roches (1165/1227) et fut la mère de Guillaume de Brenne (1204/1253 ou 1258), cité en 1248, sénéchal de Touraine, également seigneur de Rochecorbon, ainsi que de Marguerite de Brenne (morte en 1263), citée en 1253, épouse d’Olivier de Daon (1150/1231). Ces derniers furent les parents d’une autre Isabelle de Pocé (1190/ 1235) et de Marguerite de Pocé, abbesse de Fontevraud en 1284.

Parmi les autres très nombreux propriétaires de ce fief, on peut nommer le célèbre Jean V de Bueil (1405/1478), (portrait ci-contren source wilipediaà) cité en 1433, et sa fille Catherine de Bueil, citée en 1435, puis, au 16ème siècle, Adrien I Tiercelin (mort en 1548) (voir La Brosse à Luzillé), chambellan de Louis XI et capitaine-gouverneur de Loches, père d’Adrien II (mort en 1593), lui-même père d’Anne Tiercelin (mort en 1589). En 1714, le fief fut acheté par Jeanne Soulas (1670/1758), épouse de René de Cop (1667/1713), trésorier général de France dans la généralité de Tours ; ces derniers furent les parents de Jean de Cop (1700/1780), qui hérita de la charge de son père et qui fut maire de Tours de 1765 à 1768.

Parmi les autres très nombreux propriétaires de ce fief, on peut nommer le célèbre Jean V de Bueil (1405/1478), (portrait ci-contren source wilipediaà) cité en 1433, et sa fille Catherine de Bueil, citée en 1435, puis, au 16ème siècle, Adrien I Tiercelin (mort en 1548) (voir La Brosse à Luzillé), chambellan de Louis XI et capitaine-gouverneur de Loches, père d’Adrien II (mort en 1593), lui-même père d’Anne Tiercelin (mort en 1589). En 1714, le fief fut acheté par Jeanne Soulas (1670/1758), épouse de René de Cop (1667/1713), trésorier général de France dans la généralité de Tours ; ces derniers furent les parents de Jean de Cop (1700/1780), qui hérita de la charge de son père et qui fut maire de Tours de 1765 à 1768.

Histoire contemporaine :

Au 19ème siècle, deux lavoirs furent aménagés sur la Ramberge :

Le premier est situé impasse du château, dans le centre-bourg, en-dessous de l'entrée principale du château seigneurial (voir ci-après) ; photo PmD avril 2025 ci-dessous).

Le second est aux Taillepieds, au nord du bourg ; en 1853, grâce à une souscription des habitants du quartier, un lavoir-abreuvoir fut construit pour offrir un peu de confort aux lavandières et pour permettre de faire boire les animaux ; il fut détruit en 1862 suite à la construction des deux ponts sur la Ramberge ; une pétition des habitants conduisit à sa reconstruction aux frais de la commune l'année suivante ; il fut utilisé jusqu'en 1985 ; photo PmD avril 2025, ci-dessous.

À voir dans et près du bourg

Église Saint-Adrien (église fermée lors de ma visite de la commune, le 3 avril 2025) :

Construite en 1535 par Adrien I Tiercelin (voir Histoire du fief), agrandie au 19ème par l’architecte Sylvain Châtaignier (voir Loches. Nazelles-Négron, Saint-Règle, Sainte-Catherine-de-Fierbois et Véretz) puis restaurée entre 1924 et 1929 par l’architecte tourangeau Paul Bataille (1862/1938), cette église est surtout intéressante par ses stalles sculptées du 15ème siècle, aux miséricordes présentant des personnages pittoresques, provenant de l’abbaye de Fontaine-les-Blanches à Autrèche (voir photo Tourainissime ci-contre).

Construite en 1535 par Adrien I Tiercelin (voir Histoire du fief), agrandie au 19ème par l’architecte Sylvain Châtaignier (voir Loches. Nazelles-Négron, Saint-Règle, Sainte-Catherine-de-Fierbois et Véretz) puis restaurée entre 1924 et 1929 par l’architecte tourangeau Paul Bataille (1862/1938), cette église est surtout intéressante par ses stalles sculptées du 15ème siècle, aux miséricordes présentant des personnages pittoresques, provenant de l’abbaye de Fontaine-les-Blanches à Autrèche (voir photo Tourainissime ci-contre).

On peut aussi voir dans cette église deux statues en fonte, réalisées au milieu du 19ème siècle par Jean Jacques Ducel (1801/1877), fondateur de la fonderie de Pocé (voir le château, ci-après) : une statue en fonte d’une Vierge à l’enfant, copie de la Vierge dite de Maisoncelles, du 14ème siècle, conservée au Louvre et une statue de Saint-Éloi, ainsi qu’un vitrail daté 1896 de Julien Fournier et un autre, daté de 1929, de son fils, Lux Fournier (1868/1962) voir atelier Fournier.

Vierge à l'enfant, dite de Maisoncelles (photo pop-culture)

Vierge à l'enfant, dite de Maisoncelles (photo pop-culture)

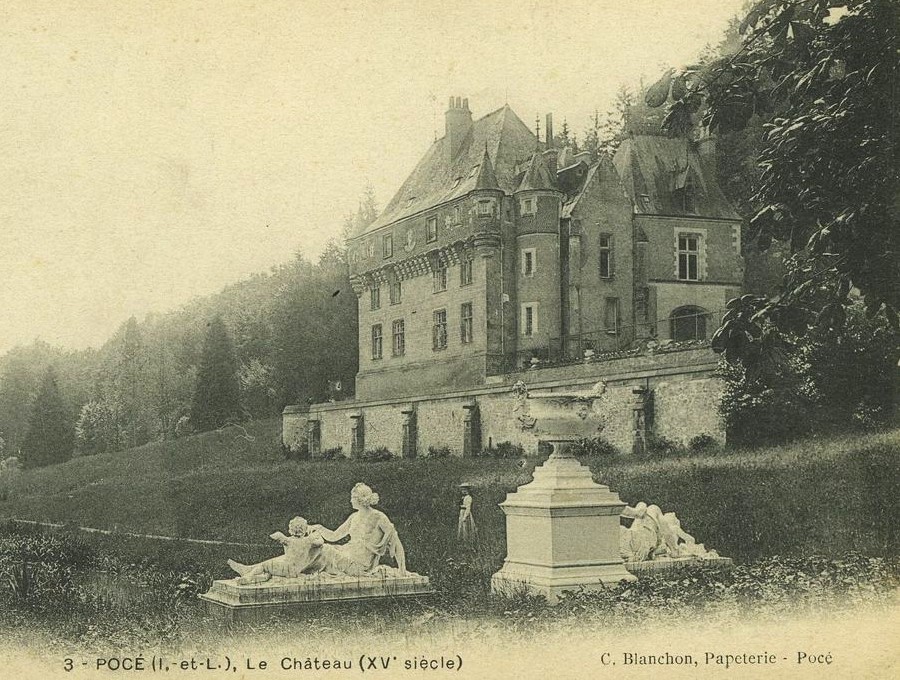

Château seigneurial (bourg ouest) :

Château seigneurial (cp)

Château seigneurial (cp)

Ce château du 15ème siècle, avec ses tours de la façade sud, son chemin de ronde de la façade est, et ses deux tourelles en encorbellement, fut vendu comme bien national au maître de forges Armand Moisant (à ne pas confondre avec un autre Armand Moisant, maire de Neuvy-le-Roi), qui obtint du roi, en 1823 l'autorisation de construire sur le site une « usine à fer », transformée ensuite, grâce à Jean Jacques Ducel (1801/1877) et son associé Paulin Viry (1798/1843) en une très réputée fonderie d’art, ayant pignon sur rue à Paris, qui fonctionna jusqu’en 1878 et dont les bâtiments étaient situés sous le château. Le fils de Paulin, Paul Alphonse Viry (1832/1913) fut un artiste-peintre reconnu.

Le parc, dessiné à l'anglaise, est ouvert au public (entrée rue de Saint-Ouen-les-Vignes) ; il contient des arbres remarquables, dont un cèdre du Liban, mesurant 7,45 m. de diamètre à 1 m. du sol et des statues de fonte provenant de l'ancienne fonderie Ducel.

En face de l'entrée, dans une maison vigneronne du 19ème siècle, des chambres d'hôtes sont proposées dans La closerie Saint-Vincent ; voir https://lacloseriesaintvincent.com/. Photo PmD avril 2025n ci-dessous.

Château de Bellecour (route d’Amboise à la sortie sud-ouest du bourg) :

Cette demeure, construite en 1856, en style troubadour, par l'architecte amboisien Sylvain Châtaignier (voir église, ci-dessus), comprend trois niveaux sur un entresol, aveugle côté nord mais ouvert côté sud selon la pente du terrain. On y voit des visages allégoriques, masculins et féminins, censés représenter le jour et la nuit. Sous les gouttières, des motifs rectangulaires évoquent la forme de mâchicoulis.

Château de Bellecour (photo NR 2016)

Château de Bellecour (photo NR 2016)

L’ensemble bâti se complète d'une serre en partie troglodytique placée en hauteur de manière à bénéficier d'un ensoleillement maximum, et d'une ancienne maison de gardiens, côté ouest.

Le château de Bellecour a longtemps été une demeure de vignerons, comme le rappellent les caves taillées dans le rocher et le matériel viticole conservé.

Château de La Roche (route d’Amboise à la sortie sud-ouest du bourg) :

Il fut construit en briques et pierres, de 1830 à 1835, à la place d’une demeure du 17ème siècle, par l’architecte Sylvain Châtaignier pour le maître de la poste aux chevaux d’Amboise, Edmé Sylvain Pic-Pâris (1769/1844).

Château de La Roche (photo Tourainissime)

Château de La Roche (photo Tourainissime)

À voir au nord

Dans une île, située au milieu du plan d’eau qui se trouve sur la Ramberge, au nord du bourg, se dresse une statue de Neptune, réalisée en 1856 par le sculpteur Vital Gabriel Dubray (1813/1892), dit Vital-Dubray, et fondue par Jean Jacques Ducel (voir le château seigneurial) ; cette statue a été reproduite en de nombreux exemplaires et se trouve dans beaucoup de villes, en France et dans le monde.

Statue de Neptune (photo Tourainissime)

Statue de Neptune (photo Tourainissime)

La Restrie (110/112 rue de Saint-Ouen-les-Vignes) :

Après avoir appartenu, au 17ème siècle, à la famille Boireau (voir aussi Cangey), le fief fut la propriété, en 1757, de Marie Thérèse de Noailles (1684/1784), dite duchesse de La Vallière (voir aussi Neuillé-le-Lierre et Reugny), veuve de Charles François de La Baume Le Blanc (1670/1739), duc de La Vallière. Le dernier seigneur fut, en 1789, Antoine François Du Juglart (né en 1760).

Manoir de La Restrie (photo Tourainissime)

Manoir de La Restrie (photo Tourainissime)

Le manoir, du 17ème siècle, possède un pigeonnier à pans de bois, dont le toit est surmonté d’un lanternon polygonal en ardoise, couvert par un dôme et dans lequel on pénètre par un portail double en plein cintre.

Pigeonner de La Restrie (photo 2020 d'Isabelle Girard pour pop-culture)

Pigeonner de La Restrie (photo 2020 d'Isabelle Girard pour pop-culture)

Peut être loué : voir https://www.booking.com/hotel/fr/domaine-la-restrie-la-grande-salle-des-medicis.fr.html.

Launay (1 chemin de La Buvinière, au nord-est) : le manoir, qui appartenait en 1760 à Jean Denis de Montdomaine, fourrier des logis du Roi, fut reconstruit en 1838/39 par l’architecte Sylvain Châtaignier (voir ci-dessus).

À voir à l’est

En 1202, ce fief, qui appartenait à Geoffroy Gouffier et Garin d’Avizé, fut vendu à Sulpice III d’Amboise (mort en 1218) (voir aussi Château-Renault, Limeray et Saint-Martin-le-Beau), qui le donna à l’abbaye de Fontaine-les-Blanches à Autrèche (voir église Saint-Adrien).

Le Ménard (source site de la commune)

Le Ménard (source site de la commune)

Le manoir, des 15ème et 17ème siècle, qui a conservé une porte en arc brisé du 15ème et des vestiges d’une salle voutée sur une cave, peut-être du 12ème, a appartenu au début du 20ème siècle à l’écrivain régionaliste Robert Morin (1893/1925), auteur notamment de Mélie buttelière, roman dans lequel l’auteur évoque la vie et le parler savoureux des vignerons ainsi que le métier de « buttelière », qui consistait à remonter en haut des coteaux, à l’aide d’une petite hotte appelée « buttelet », la terre ravinée par les pluies pour rechausser les ceps de vigne.

Fourchette (voir aussi https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Fourchette) :

Ce domaine, appelé en 1184 Furchetes, a notamment appartenu, vers 1700, à Marie Claude Scarron (morte en 1727), nièce de l’écrivain Paul Scarron, qui fut l’épouse d’Antoine Bergeron de La Goupillière (1640/1720) (voir aussi Montreuil-en-Touraine, Nazelles-Négron et Neuillé-le-Lierre.) et la mère de Marie Armande Claude Bergeron de La Goupillière (morte en 1747), mariée en 1719 à Charles Paul de Bridieu (1692/1762) ; leur fils, Charles Marie de Bridieu (voir aussi Montreuil-en-Touraine, Perrusson et Saint-Jean-Saint-Germain) épousa en 1765 Marie Catherine Le Boucher de Verdun, née en 1739 et citée en 1789 comme dame de Fourchette.

Château de Fourchette (photo wikipédia)

Château de Fourchette (photo wikipédia)

Le château fut acheté en 1980 par le chanteur Mick Jagger (né en 1943), qui le meubla avec du mobilier ancien et le restaura, en rénovant complètement le jardin, qui s’enrichit d’une piscine, d’un étang avec une pagode japonaise et d’un court de tennis. La petite chapelle, dans le parc, où furent plantés une centaine d’arbres, reçut une nouvelle charpente.

À voir à l’ouest

La Vovellerie ou La Vauvellerie :

Article https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/commune/poce-sur-cisse/le-puits-de-la-vauvellerie-histoire-d-eau :

« En 1858, la sécheresse était telle que les habitants du secteur de La Vauvellerie demandèrent au maire l'autorisation de remettre en état, à leurs frais, l'ancien puits comblé au tiers. Ce qui fut fait. Dans le règlement d'utilisation, tout propriétaire présent, ou à venir, pouvait puiser l'eau, à condition de payer sa quote-part. L'une des particularités de ce puits, c'est d'être doté d'une porte fermée à clef.

Ce puits à voûte dit « puits chapelle » [du 18ème siècle] est commun en Indre-et-Loire. D'une profondeur de 38 mètres, il est entièrement briqueté du haut en bas. Il possède une roue sur laquelle est entourée une corde et peut être actionné par une manivelle. Il sert de temps en temps aux sapeurs-pompiers, pour des exercices.

Puits de La Vovellerie (photo NR 2015)

Puits de La Vovellerie (photo NR 2015)

Comme l'indique l'écriteau installé sur les montants du puits, autrefois ce point d'eau était utilisé pour la cuisine et les autres besoins ménagers, pour arroser le jardin, pour abreuver les animaux, etc. La corvée d'eau était, en principe, réservée aux femmes et aux enfants. Les besoins en eau d'une famille nécessitaient plusieurs déplacements journaliers. »

À voir au sud-ouest

Le Sevrage (rue du Sevrage) :

Ce lieu, cité en 1545 sous le nom Le Sauvage, puis Le Sauvage, alias Les Granges en 1601 et enfin Le Sevrage à partir du 18ème siècle, se trouve en fait à Amboise (rive droite).

Selon André Montoux in Vieux Logis de Touraine (tome 4) le manoir du 15ème siècle construit pour François Sauvage, contrôleur de l’argenterie de Charles VIII de 1483 à 1498 ; selon la tradition, le toponyme Le Sevrage vient du fait que le futur roi François 1er aurait été sevré dans ce château.

Parmi les propriétaires de ce lieu, on peut citer Roland Brisset (1560/1643), dramaturge et poète, qui fut aussi échevin perpétuel de Tours à partir de 1604.

Le château fut restauré au 19ème siècle, après avoir été en partie détruit par une crue en 1866. Le corps de logis principal est couvert par une charpente en forme de carène de bateau inversée. Dans le hall, la porte de la grande salle est surmontée un panneau sculpté représentant un cavalier semblant faire l’aumône à un homme agenouillé devant lui.

Puits provenant du Sauvage (cp in Tourainissime)

Puits provenant du Sauvage (cp in Tourainissime)

Un puits du 15ème siècle, avec une gargouille figurant un « sauvage », et provenant de ce manoir, se trouve dans la cour de l’Hôtel de Cluny à Paris.