Chemillé-sur-Indrois

Le nom de cette commune, située sur les deux rives de l'Indrois, à l’est de Loches, près de Montrésor, apparaît pour la première fois en 862, dans un diplôme de Charles II le Chauve, sous la forme Camiliacus, venant de Camilliacus ou « domaine agricole (villa rustica) de Camillius ». On trouve ensuite villa Camiliacus en 972, Chemilleium en 1125, Chemillié en 1276, Chemillé en 1290 et Chemillé-sur-Indrois à partir de 1832.

Histoire

Dans une communication à la Société Archéologique de Touraine, faite par l'abbé Gabriel Plat (1877/1950) lors de la séance du 30 novembre 1932 (voir BSAT, 25, 1932, page 143), celui-ci indique avoir trouvé, à 800 m. du bourg de Montrésor, des vestiges de constructions, des thermes, un aqueduc souterrain et, peut-être, un temple voué au culte des eaux. Cela confirme, selon moi, l’existence d’un domaine à proximité des Mouzets, sur la rive gauche de l’Indrois (voir ci-dessous) mais selon Jacques Dubois (1929/2016), ces vestiges se trouvent plutôt à La Verrerie (voir ci-après), à l’est du bourg, sur la rive droite de l’Indrois (voir BSAT, 45, 1999, page 773). Peut-être s’agit-il, en fait, d’un seul et même grand domaine, La Verrerie n’étant qu’à 700 mètres au nord des Mouzets et l’abbé Plat soulignant que les vestiges antiques se trouvaient sur les deux rives de l’Indrois.

Chemillé-sur-Indrois, les Mouzets (photo PmD déc. 2011)

Chemillé-sur-Indrois, les Mouzets (photo PmD déc. 2011)

D’autres domaines agricoles existaient sans doute à Marigny (au sud-ouest du bourg), autrefois Villa de Marigne, venant de Mariniacus ou « domaine du Marin » et aux Mouzets (à l’est du bourg), venant de Maletiacus ou « domaine du germain Maletus ».

Chemillé-sur-Indrois, Marigny (photo PmD déc. 2011)

Chemillé-sur-Indrois, Marigny (photo PmD déc. 2011)

De son côté, l’archéologue, Albert Philippon (1896/1970) (voir ci-après), Président de la SAT de 1955 à 1961, dans une communication faite lors de la séance du 28 mars 1957 (voir BSAT, 32, 1957, pages 31/32), donne des précisions sur un trésor monétaire trouvé à Chambaudon (au sud-ouest du bourg) : il comprenait entre 5 000 et 6 000 pièces, contenues dans de grands vases en terre, dont 20 de Gallien (empereur romain de 253 à 268), 5 de Claude II le Gothique (empereur romain de 268 à 270), 5 de Postumus (empereur des Gaules de 260 à 269), 21 de Victorin (empereur des Gaules de 269 à 271) et 25 de Tetricus I (empereur des Gaules de 271 à 274).

Les aqueducs du Gravier et de La Ronde sont souvent, par erreur, situés à Montrésor parce que leurs parties visibles sont à proximité de l’ancienne gare de cette commune, mais ils sont bien, en réalité, sur la commune de Chemillé-sur-Indrois.

Aqueduc du Gravier (photo PmD déc. 2011)

Voici ce qu’en dit le blog https://montresorseraconte.over-blog.com/pages/Le_trace_des_aqueducs-9389.html : « L’aqueduc du Gravier semble longer la vallée de l’Indrois, il allait probablement collecter l’eau de sources entre Villeloin et Loché sur Indrois. Pour l’aqueduc de la Ronde l'eau provenait de sources captées dans la vallée du ruisseau d'Aubigny. L'abbé Plat situait plus précisément le départ des aqueducs près du lieu-dit L'Étang Rompu. Cette hypothèse sous-entend l’existence d’une galerie souterraine longue d’environ 3 000 m. Près de La Tourtoirie (NB : au sud-est du bourg) un puit d'accès à la galerie aurait autrefois été découvert, malheureusement on ignore le lieu précis de la découverte. Néanmoins, le témoignage sur la présence de ce puit renforce l'hypothèse d'une galerie souterraine traversant le plateau.

Aqueduc de La Ronde (photo PmD déc. 2011)

Aqueduc de La Ronde (photo PmD déc. 2011)

L’eau était destinée à une villa et peut-être mêmes à des bains privés localisés entre Montrésor et Chemillé à environ 300m de la sortie de ces aqueducs (NB : peut-être la maison du domaine situé aux Mouzets). Les galeries sont hautes de 1,60 m à 1,80 m et larges de 55 cm. Dans ces galeries, on remarque de petites niches ménagées régulièrement dans la paroi et destinées à accueillir des lampes. Il existe d’autres niches plus grandes dont la fonction est plus difficile à déterminer.

Le conduit de l'aqueduc de La Ronde nous fournit des renseignements sur les techniques de construction, les traces des piques montrent que l’on a commencé à creuser le conduit à partir de l’entrée et du puits d’extraction. La jonction des deux conduits se caractérise par la présence d’un coude prononcé dans le tracé de la galerie. Un élément dans l'aqueduc du Gravier souligne les difficultés du creusement de ces galeries souterraines car on a été obligé de remblayer une partie de la galerie pour couler le radier. Cette situation est liée certainement à la difficulté de maintenir et de contrôler exactement le niveau des conduits lors de leur creusement et c’est lors de la construction du canal que l’on a dû corriger l'erreur. »

Ancienne gare (cp)

Ancienne gare (cp)

L'ancienne voie ferrée Joué-lès-Tours-Châteauroux, via Loches, ouverte dans les années 1880 et fermée dans les années 1970, passait par Chemillé-sur-Indrois et l'ancienne gare abrite maintenant la mairie.

À voir dans le bourg

De l'édifice d'origine, du 12ème siècle, sont conservés le chœur à l'exception de sa voûte moderne, son abside ainsi que le clocher. Le chœur est composé d'une seule travée carrée aboutissant à l'unique abside terminale ; cette abside, semi-circulaire, est voûtée en cul-de-four et la corniche qui la souligne extérieurement est décorée de modillons.

En 1580, Claude Du Chesne, alors propriétaire du fief de Chemillé, ordonna la construction d'une chapelle seigneuriale, dédiée à Saint-Claude et attenante au nord du chœur.

La nef unique fut presque entièrement reconstruite et prolongée à l'ouest en 1874. Elle aboutit à une travée carrée à la voûte moderne, reliée par une arcade en tiers point à l'abside semi circulaire voûtée en cul de four.

Le clocher abrite une cloche provenant de la Chartreuse du Liget (voir ci-après) et installée dans l'église après la Révolution ; fondue en 1367 comme en témoigne l'inscription qu'elle porte et baptisée Maria, elle est la plus ancienne d’Indre-et-Loire.

À l’intérieur, on peut voir :

Les vitraux (voir le dossier réalisé par Olivier Geneste) on peut voir notamment:

- * Un fragment de vitrail du 12ème siècle, représentant une mise au tombeau. Il s'agit du plus ancien témoignage connu à ce jour en France de la technique d'une pièce de verre rapportée fixée sans plomb d'assemblage. inséré dans un vitrail de Lucien Léopold Lobin (1837/1892) représentant la crucifixion (photo PmD mars 2025 ci-contre).

- * Deux vitraux du 16ème siècle, avec, sur l’un les donateurs agenouillés, Claude Du Chesne et son épouse Antoinette de Bauldry (voir ci-dessus) et, sur l'autre, l'abbé Pierre Rousseau, curé vers 1580.

Cette église contient également :

- * Une chaire en bois sculpté provenant également de la Chartreuse du Liget.

- * Une statue de la Vierge à l’enfant, en noyer, datant de la seconde moitié du 13ème siècle (photo PmD mars 2025, ci-dessous).

- Un Christ en croix, sculpté sur bois, inscrit à l’inventaire des monuments historiques. Le Christ est cloué sur la croix (les paumes et chacun des pieds séparément). Il est ceint d'un pagn eet couronné d'épines. Les traits de son visage sont fins, ses yeux sont fermés (photo PmD mars 2025, ci-dessous).

Une statue de Saint Claude (dans la chapelle seigneuriale (voir ci-dessus), datée du 14ème ou 15ème siècle (photo PmD mars 2025, ci-dessous).

Une statue du 19ème de Saint Hugues, évoqué contre la teigne du lait des enfants ; on raconte que les paroissiens avaient pris l'habitude de gratter les joues de l'ancienne statue, que le curé fit enterrer ; ce dernier tomba malade et se rétablit après que le statue eût été réinstallée.

Remarque : église visitée le 20 mars 2025 grâce à l'obligeance de la secrétaire de mairie, qui l'a faite ouvrir.

Voir aussi https://www.renaissancelochoise.com/actualite-619-les-richesses-meconnues-de-l-eglise-de-chemille.

Le château de Chemillé ne garde, de sa construction au 15ème siècle, que sa tourelle d'angle et les meneaux de ses fenêtres.

Trois puits communs protégés par de petites constructions cylindriques dotées d'une couverture conique en pierre subsistent, dont deux dans le centre-bourg, bâtis dans les années 1870/1884.

Le lavoir : près du pont, au bord d'un bras de l'Indrois, l'ancien lavoir, daté de 1893 a conservé ses équipements : trois planches à laver (ou selles) en bois et, dans un angle, un foyer qui permettait de faire chauffer l'eau de la lessive. Deux boucles pour attacher les chevaux ont été ajoutées en 1946.

À voir au nord

La Renardière (nord-ouest) : le fief appartenait en 1476 à Lidoire Berruyer (mort en 1505), seigneur également de Saint-Germain (Saint-Jean-Saint-Germain), grand échanson de Louis XI puis de Charles VIII, chambellan du roi Louis XII. Son arrière-petit-fils, Louis II Berruyer (mort en 1599) fut le père d'Ancelonne Berruyer (1597/1673), épouse de René I de Percy (né en 1589), seigneur de Loché-sur-Indrois, qui devint seigneur de la Renardière. Le seigneur suivant fut leur fils, Michel de Percy (mort en 1682). Ce René de Percy était un descendant d’André de Percy, cité en 1503 comme seigneur des Genêts à Villeloin-Coulangé.

La Renardière (photo in Tourainissime)

La Renardière (photo in Tourainissime)

Le bâtiment principal, de plan rectangulaire, est percé par des baies sur ses quatre faces. Au sud, l’angle du château porte une poivrière en encorbellement. Les communs du château prennent place dans une aile en retour d’équerre. Peut-être construit au 15ème siècle et ultérieurement agrandi, le château a été l’objet au 19ème siècle d’une restauration de grande ampleur qui en a probablement masqué bien des caractères plus anciens. Une chapelle, qui a peut-être existé au 17ème siècle, n’a laissé aucun vestige.

À voir à l’est

Près de La Verrerie, où le château date du 19ème siècle, la Fontaine Barratault, est, selon la légende, une fontaine de jouvence, dans laquelle celle ou celui qui trempe son doigt rajeunit de 7 ans.

À voir au sud

Chartreuse du Liget (au sud-ouest du bourg) :

Sur cet édifice remarquable, voir aussi :

- Albert Philippon qui signe "Philippon, instituteur à Chemillé-sur-Indrois" (voir aussi ci-dessus) in BSAT 25. 1933 (pages 213/248), 25. 1934 (pages 289/342) et 27.1941 (pages 236/256).

- André Montoux : Vieux Logis de Touraine, volume 7 (1987).

- https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00097650

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Chartreuse_du_Liget

Cette chartreuse comprend la « maison haute » ou chartreuse proprement dite et la « maison basse » ou corroirie (voir ci-après), abritant d’abord les frères convers puis progressivement fortifiée pour protéger la chartreuse.

En 1153, quatre moines chartreux arrivent au Liget et s'installent près de la chapelle Saint-Jean (commune de Sennevières), avec la protection d'Henri II Plantagenêt (1133/1189), qui fonde ensuite ce monastère vers 1178, en expiation du meurtre de Thomas Becket (1117/1170), archevêque de Canterbury ; cette fondation fut confirmée en 1199 par le fils d’Henri II, Jean-sans-Terre (1166/1216) et en 1234 par Louis IX (1214/1270).

À deux reprises, en 1562 et 1589, la chartreuse fut prise et pillée par les protestants et le prieur fut assassiné, en 1562.

L'archevêque Alphonse Louis Du Plessis (1582/1653), fils de François IV Du Plessis et frère aîné du Richelieu, se retira à la Chartreuse de 1605 à 1607.

Hippolyte de Béthune (1603/1665), conseiller de Louis XIV, fils du lieutenant-général, Philippe de Béthune (1565/1649), lui-même frère de Maximilien de Béthune (1559/1641), le célèbre Sully, fut un protecteur de la Chartreuse, à qui il donna de nombreuses œuvres d’art, dont deux tableaux du Caravage (maintenant dans la galerie Saint-Antoine à Loches).

L’érudit Michel de Marolles (1600/1681), né au château de Marolles à Genillé et abbé de l’abbaye voisine Saint-Sauveur à Villeloin-Coulangé, venait souvent à la Chartreuse.

En 1787, le prieur Jean Antoine Couëffé entreprit une transformation de la Chartreuse et en 1790, lorsque le Conseil de district de Chemillé, présidé par le curé Jean Baptiste Bruneau, qui venait d'être élu maire, se présenta pour prendre possession des bâtiments, il trouva un endroit en plein chantier.

Vendus ensuite comme bien national, les bâtiments furent achetés en 1837 par Côme Edmond de Marsay (1804/1838), maire de Loches ; ce dernier les légua à son fils, Arthur de Marsay (1836/1888), conseiller général et maire de Chemillé-sur-Indrois (voir aussi Hôtel d’Armaillé, à Loches). La Chartreuse appartient toujours aux descendants d'Arthur de Marsay ; son petit fils, Henri de Marsay (1892/1975) fut le père d'Anne-Marie de Marsay (1929/2023), épouse d'Élie-Benoît Arnould (1929/2019), maire de 1973 à 2001, père lui-même d'Étienne Arnould (né en 1958), maire actuel (2025) de Chemillé-sur-Indrois.

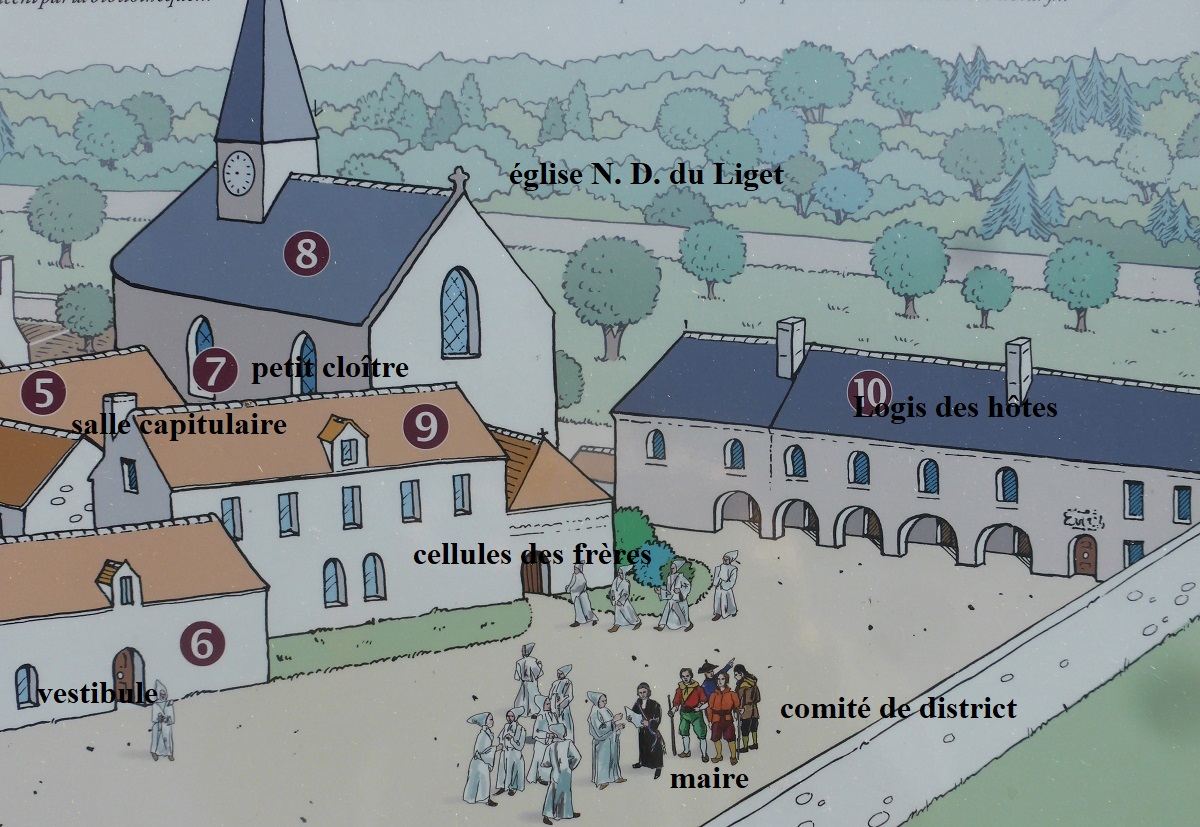

Ancienne église et entrée du grand cloître ((panneau touristique dans la Chartreuse)

Ancienne église et entrée du grand cloître ((panneau touristique dans la Chartreuse)

Henri de Marsay fut aussi le père de Germaine de Marsay (1924/2011), qui épousa en 1946 le colonel Guy Boula de Mareüil (1910/1987) et qui fut propriétaire de la Corroirie (voir ci-après).

On peut y voir notamment :

Le portail d'entrée entouré de deux pavillons, construit entre 1740 et 1750 par l'architecte Pierre Meusnier (1711/1781).

Un corps de logis en L (les communs), qui abritait une trentaine de domestiques laïcs.

Les vestiges de l'église Notre-Dame du 12ème siècle, de style Plantagenet, qui appartient maintenant à la commune ; la cloche est aujourd'hui dans l'église Saint-Vincent (voir ci-dessus) et l'horloge dans l'hôtel de ville de Loches (copie sur le toit de la Porte Picois).

Vie de la Vierge dans l'église du Liget (photo 2024 d'Isabelle Girard pour pop-culture)

Vie de la Vierge dans l'église du Liget (photo 2024 d'Isabelle Girard pour pop-culture)

L'ancienne bibliothèque, contenant 6 900 volumes, transformée en chapelle par la famille de Marsay (voir ci-dessus).

On peut aujourd’hui y louer 3 gites. Voir https://lachartreuseduliget.com/gite/

La Corroirie (voir aussi https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00097652 et l'article très complet de Bruno Dufay in RACF 53. 2014

Cet ensemble de bâtiments, où étaient préparées les peaux destinées aux manuscrits, d’où son nom, fut progressivement fortifié à partir de la guerre de Cent ans.

La porte fortifiée fut probablement construite vers 1575, à la faveur d'une période calme pendant les guerres de Religion ; il s'agit d'un châtelet fortifié qui remplace l'ancienne porterie à herse contre laquelle il est plaqué en avancée. Il se présente sous la forme d'une tour avec deux étages et des mâchicoulis sur sa façade ouest. Deux portes, l'une charretière et l'autre piétonne, possédant chacune un pont levis permettent le franchissement de la douve.

Au-dessus des portes, le premier étage abrite la machinerie des ponts levis alors que le second étage, qui commande les mâchicoulis, est aménagé en salle de guet comportant l'équipement nécessaire pour que des personnes, peut-être les soldats de la garnison affectée à la protection de la chartreuse, puissent y séjourner. Cette salle dispose notamment d'un évier avec évacuation extérieure au travers du mur nord, surmonté d'une fenêtre de tir.

La chapelle, construite à la fin du 12ème ou au début du 13ème, comportait initialement une nef à deux travées, prolongée à l’est par un chœur composé d'une seule courte travée puis d'une abside à cinq pans.

Dans la seconde moitié du 15ème siècle, l'abside fut rehaussée et transformée en bastion. Les équipements les plus marquants de cette période sont les meurtrières en forme de point d'exclamation percées dans l'étage de l'abside et du mur gouttereau sud, avec une fente de vue verticale qui surmonte un orifice rond permettant le passage du canon d'une arme à feu.

Lorsque la Corroirie fut transformée en maison forte, dans les dernières décennies du 16ème siècle, les seules modifications apportées à l'église furent le percement de quelques meurtrières complémentaires dans l'abside pour couvrir les angles morts de tir. Elles sont d'un type différent des précédentes, mieux adaptées à des armes plus volumineuses.

Les bâtiments appartiennent actuellement (2025) aux descendants d'Arthur de Marsay (voir la Chartreuse du Liget, ci-dessus). On peut y louer des gites : voir https://www.corroirie.com/hebergement-visite-corroirie/contact/.

Plan d'eau (sud-ouest) : ce plan d’eau, alimenté et traversé par l'Indrois, a été créé en 1973 ; c'est une base de loisirs, qui propose des aires de jeux, une baignade surveillée en juillet/août, un parcours sportif, un terrain de pétanque et des activités nautiques.

Moulin des Roches (sud-ouest, à la sortie du plan d’eau) : ce lieu est cité dès le 12ème siècle sous le nom de Molendinus de Rupibus de Vivranis (Moulin des Roches de Vivrain). Le fief appartenait, en 1235, à Foulques de Mer qui vendit son droit de dîme aux religieux du Liget, en 1263, à Marguerite Des Roches de Vivrain ; celle-ci vendit le moulin (distinct du fief) aux religieux de la Chartreuse, qui le possédaient encore en 1791. A cette dernière époque, le moulin fut vendu comme bien national pour 18 400 livres. À partir de 1710, le moulin fut exploité par les familles Bournigal et Ricard. Il ferme le plan d'eau et fut racheté par la commune en 1976.

Le Moulin des Roches (photo Tourainissime)

Le Moulin des Roches (photo Tourainissime)