René Boylesve (1867/1926)

René Tardiveau (qui prit en 1893 le nom de plume de René Boylesve) est né le 14 avril 1867 à La Haye (devenue ensuite La Haye-Descartes puis Descartes) qu’il dépeint sous le nom de Néans dans Le médecin des dames de Néans (1896) et dans Les bonnets de dentelles puis sous le nom de Beaumont dans La Becquée (1901), L’enfant à la balustrade (1903) et Mon Amour (1907), qui sont en grande partie des romans autobiographiques, où le narrateur (le jeune René Tardiveau, appelé Henri, dit Riquet, Nadaud) est le fils du notaire de Beaumont. Les bonnets de dentelles constitue en fait la première version de La Becquée, version que l’éditeur Louis Ganderax : « un sot grammairien pédant » selon René Boylesve, refusa et qui, disent certains, aurait pu faire de lui l’ auteur d « une sorte de Recherche du Temps Perdu, plus alerte que celle de Proust ».

René Boylesve en 1889 (photo PmD juillet 2010 au musée)

René Boylesve en 1889 (photo PmD juillet 2010 au musée)

Sa maison natale, qui ne se visite pas, se trouve 10 rue Descartes (rue Saint-Lazare à son époque) ; son père François Tardiveau, qui était notaire, y avait également son étude. Elle est décrite dans L’enfant à la balustrade. comme sombre, humide et mal commode : « La remise et l’écurie donnaient sur une ruelle étroite et assez mal entretenue où l’on se heurtait à des charrettes à bras, à des tonneaux et aux appareils de M. Fesquet qui était bouilleur de cru. (…) Je la connais, votre maison (dit la grand-mère de Riquet), c’est un taudis : des pièces sans jour, une cour sans un rayon de soleil … J’y vois encore ma pauvre fille, dans son fauteuil, cherchant de l’oeil un coin du ciel ! Je l’entends : « Grand comme ça ! si je voyais comme ça de bleu, il me semble que je pourrais guérir». C’est en effet dans cette maison que meurt sa mère, en 1871, alors que les Prussiens sont à Tours ; pourtant, vue de l’extérieur du moins, elle est semble assez belle.

Maison natale de René Tardiveau (photo PmD juillet 2010)

Maison natale de René Tardiveau (photo PmD juillet 2010)

La mère de René Boylesve : Marie-Sophie Boilesve était d’une famille de notables tourangeaux ; un de ses oncles : Casimir Boilesve (1793/1877) (oncle Goislard dans La Becquée) fut maire de Langeais pendant près de 40 ans.

Une tante de sa mère : Clémence Jeanneau avait hérité du domaine de La Barbotinière : une grande et riche propriété située à Balesmes (aujourd’hui commune de Descartes), près de la route allant de Descartes à Sepmes (D 102) . Cette grand-tante de René Boylesve, dépeinte sous le nom de Félicie Planté dans La Becquée, hébergeait aussi sa soeur Louise, la grand-mère de René : Louise Angélique Suppliceau, née à Chinon en 1812 (Célina dans le roman), le mari de cette dernière (Fantin dans le roman) qui s’était ruiné plusieurs fois, ses deux tantes, une grand-tante et d’autres personnes ; c’est elle également qui recueillit René et sa sœur Marie à la Barbotinière peu de temps avant la mort de leur mère. Ils y restèrent cinq ans !

La Barbotinière (photo Pmd juillet 2010)

La Barbotinière (photo Pmd juillet 2010)

Dans La Becquée la Barbotinière est appelée Courance du nom d’un petit ruisseau qui traverse la propriété ; La Barbotinière (qui ne se visite pas) peut être vue du haut d’une petite colline voisine : un haut-lieu de la préhistoire où se trouvent notamment les restes d’un dolmen : le Chillou du Feuillet.

Le Chillou du Feuillet (photo PmD juillet 2010)

Le Chillou du Feuillet (photo PmD juillet 2010)

Marie-Sophie Boilesve est enterrée dans le cimetière communal de Descartes (entrée principale à l’angle de l’avenue Kennedy et de la rue Van Gogh, à côté du collège Roger Jahan), entre sa mère Louise Boilesve (morte en 1887) et sa tante Clémence Jeanneau (morte en 1876). Boylesve écrit dans La Becquée : « on obliquait à droite au sortir de Beaumont et on allait « la-haut », c’est-à-dire au cimetière. Nous avançâmes entre les tombes. (…) L’endroit où ma mère reposait était entouré d’un petit jardin sablé et d’une grille de fer, au pied d’un cyprès. Deux places rectangulaires étaient réservées, l’une à grand-mère, l’autre à Félicie (…) ».

Cimetière, les 3 tombes de la famille Boilesve (photo PmD juillet 2010)

Cimetière, les 3 tombes de la famille Boilesve (photo PmD juillet 2010)

Après avoir séjourné cinq ans à la Barbotinière, le jeune René revint chez son père qui avait épousé Marie de Montgazon (la petite-maman de L’enfant à la balustrade) et qui venait d’acheter une grande demeure avec tourelle à toit d’ardoises, jardin en terrasses, esplanade ombragée. « On disait « les jardins », quoiqu’il n’y en eût en réalité qu’un seul ; mais sur la pente d’une colline, ce jardin se trouvait distribué en terrasses étagées, au nombre de trois, dont la plus basse, qui portait tous les bâtiments et s’agrémentait en parterre, faisait un retour du côté de la ville par un terre-plein à balustrade dominant la grande rue de Beaumont, dans sa longueur, jusqu’à l’église ».

La maison à la balustrade (photo PmD juillet 2010)

La maison à la balustrade (photo PmD juillet 2010)

C’est « la maison Colivaut » de L’enfant à la balustrade, qui se trouve à l’angle des rues Mouton et Pierre Ballue.

Un des attraits de cette maison était le cadran solaire : « il était situé dans le second jardin. On y accédait par une douzaine de marches dégradées et branlantes (…). Lorsqu’on posait le pied sur une certaine marche, on la sentait osciller, et l’on croyait entendre le bruit sourd de l’éclat lointain d’une mine. » Ce cadran était posé sur une « petite table d’ardoise portant gravées les heures du jour (…). Je devais me cramponner à l’aide des mains et du menton pour lire l’heure (…). De beaux caractères romains enguirlandaient l’hémicycle des heures, (…) LAEDUNT OMNES, ULTIMA NECAT (Toutes les heures nous blessent, la dernière nous tue) ».

La maison à la balustrade (source wikipedia)

La maison à la balustrade (source wikipedia)

C’est là qu’il rencontre pour la première fois Louise Renaut, (Marguerite Charmaison dans le roman), qui était la fille d’un tailleur de Tours ayant une propriété au bord de la Creuse à La Haye-Descartes et non la fille d’un député radical-socialiste comme il est dit dans le roman. Boylesve écrira dans Feuilles tombées : journal non publié de son vivant, au moment de la mort de Louise Renaut (1919) : « Aucune femme n’a tenu une place aussi forte dans ma vie et d’une façon aussi prolongée. Et Louise n’en a jamais rien su ».

L’achat de cette maison provoque la colère du maire de Buxeuil : M. Defond (le Monsieur Plancoulaine de L’enfant à la balustrade) qui désirait l’acheter pour son neveu puis la mise en quarantaine du notaire et de sa famille qui ne peuvent plus fréquenter la Maison Plancoulaine ; cette belle demeure (entrée 20 rue René de Buxeuil, quartier Saint-Jacques, « au bout des ponts« , sur la commune de Buxeuil) s’appelait en réalité La Plumassière mais étant donné que la réalité rejoint souvent la (bonne) fiction, c’est aujourd’hui une maison pour adultes handicapés, qui a pris le nom de la Plancoulaine.

Buxeuil : maison Plancoulaine (photo PmD juillet 2010)

Buxeuil : maison Plancoulaine (photo PmD juillet 2010)

Un accès à cette maison se trouvait au fond de l’impasse de la Plumassière : « Les familiers coupaient au plus court (…). Il y avait à se faufiler dans un corridor sombre, sentant le grain, où l’on dérangeait des poussins qui se sauvaient en pépiant ». Par la suite les grands-parents maternels de René s’installèrent près de là, rue de l’Écarde, dans une maison bourgeoise surnommée le chalet, dont le grand jardin jouxtait par derrière celui de la maison Plancoulaine.

Le jeune Riquet apprend le latin avec « Monsieur le Curé de Beaumont » (l’abbé Legrand) dont » le joli jardin (…) était bien mal entretenu, rongé de chenilles, labouré par les taupes, saccagé par tous les chats du voisinage. (…) Mais ce jardin s’avançait jusque sur la rivière, qu’il dominait à pic, par une terrasse de conte de fées ». L’enfant à la balustrade.

(source wikipedia)

(source wikipedia)

Ce jardin en effet se trouvait à côté de l’ancienne église Notre-Dame, désaffectée, au bord de la Creuse. Acheté par la ville et agrandi, il est devenu le Jardin René Boylesve, magnifique parc public, très bien entretenu, avec des arbres rares, une roseraie ainsi que des massifs végétaux sculpés en forme d'animaux, où l’on peut voir le buste en marbre de René Boysleven réalisé par Camille Garand (1879/1979) et inauguré en 1951. La même année est fondée l’association Les Amis de René Boylesve qui se consacre à cet écrivain injustement oublié et qui a aménagé un petit musée dans la Maison du Patrimoine avec le mobilier, les objets, les effets, les manuscrits et les livres de René Boylesve (voir le Bureau d'information touristique).

Statue de René Boylesve dans le Jardin René Boylesve (photo PmD juillet 2010)

Statue de René Boylesve dans le Jardin René Boylesve (photo PmD juillet 2010)

En 1883, le père de René Boylesve quitte la Haye et vient s’installer comme avocat à Tours, habitant avenue de la Tranchée, alors que René entre en seconde au lycée Descartes de Tours ; peu après son père se suicide le 27 juin 1883 en se coupant la gorge. René vint alors habiter chez ses grands-parents maternels qui logeaient dans une petite maison, 8 rue de la Bourde, à Tours ; on y entrait le plus souvent par le jardin dont l’entrée était 5 rue de l’arsenal ; C’est là qu’il fait la connaissance d’une dévote amie de sa grand-mère : Adélaïne Blacque, dépeinte sous le nom d’Athénaïs Cloque dans Mademoiselle Cloque (1899) et dans Je vous ai désiré un soir (1924), deux romans dans lesquels René Boylesve revient sur son adolescence à Tours.

Mademoiselle Cloque est, à mon avis, un des meilleurs romans de René Boylesve ; il raconte, d’une façon subtilement humoristique, la guerre qui déchira les milieux catholiques de Tours au sujet de la reconstruction de l’abbatiale Saint-Martin, à la fin du 19ème siècle ; une partie du roman, à la fin, a pour cadre La Celle-Saint-Avant, non loin de Descartes, où la nièce de Mlle Cloque doit aller vivre après son mariage manqué et où elle s’ennuie dans ce village coupé en deux par la grand-route Tours/Poitiers.

Mademoiselle Cloque, édition 1911 (source wikipedia)

Mademoiselle Cloque, édition 1911 (source wikipedia)

La ville de Tours a honoré la mémoire de René Boylesve avec Jardin René Boylesve (30 rue Desaix).

La ville de Chinon est aussi présente dans plusieurs oeuvres, notamment dans La jeune fille bien élevée suivie de Madeleine, jeune femme : Madeleine est hébergée par ses grands-parents Coëffeteau qui habitent rue Saint-Maurice (rue Voltaire, aujourd’hui) : « Quelle est amusante et jolie la rue Saint Maurice à Chinon (…) ; elle a des centaines d’années (…) elle a été raccommodée, rapetassée par endroits ». On peut, sur cette question, consulter le riche article du docteur Philippe Rousseau : Le Chinon de René Boylesve dans le Bulletin des Amis du vieux Chinon 10.5 2001 (pages 515/530) .

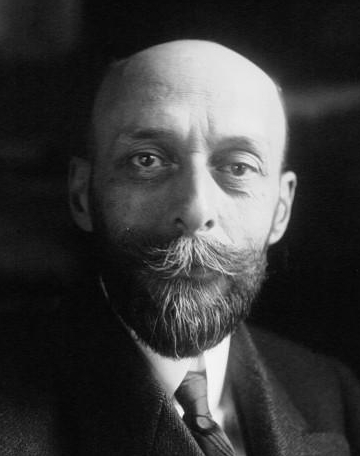

René Boylesve en 1919 (BNF source wikipedia)

René Boylesve en 1919 (BNF source wikipedia)

Ayant terminé ses études secondaires à Tours en 1885, René Boylesve les continua à Paris, où il s’installera, revenant régulièrement à la Barbotinière, dont il avait hérité avec sa sœur. C’est en 1893 qu’il prend pour nom de plume le nom, un peu modifié, de sa mère. Il est élu à l’Académie française en 1918 et il meurt en 1926, à l’âge de 59 ans.