Chaumussay

Le nom de cette commune, située dans le sud du département, sur les rives de la Claise, apparaît au 13ème siècle, dans le cartulaire de l’archevêché de Tours, sous la forme Chaumucayum, venant de Calmuciacus ou « domaine de Calmussus ». On trouve ensuite Chamuçay en 1367 et Chaumussay à partir de 1473.

Histoire

Préhistoire et antiquité :

Un gisement de silex taillés du paléolithique, a été découvert en 1970 à Benagu (voir-ci-après), au nord-ouest, sur la rive gauche de la Claise, puis fouillé en 1975 par Jean-Claude Marquet ; il était composé de très nombreux outils paléolithiques (burins, percuteurs, lames, grattoirs), dont beaucoup se trouvent au Musée du Grand-Pressigny. On a supposé qu’il y avait là un atelier de fabrication de burins, fréquenté par des chasseurs de passage, qui les utilisaient pour débiter les os et les bois de rennes.

Outils du paléolithique provenant de Benagu au Musée du G. P. (photo PmD mars 2019)

Le menhir néolithique de La Prade (au nord-ouest du bourg) ou de La Touche est un bloc de poudingue (roche sédimentaire constituée de débris de galets) de 1,50 mètre de hauteur, qui a sans doute été redressé. En fait, ce menhir ne se trouve pas à La Prade mais aux Rivaux ; il n'est pas indiqué et j'ai pu le voir grâce au propriétaire des Rivaux, qui m'y a conduit.

La Fontaine Saint-Marc (au nord-est du bourg, sur la rive droite de la Claise, voir ci-après) est une source qui sort d’une falaise rocheuse et dont les eaux auraient des pouvoirs contre les fièvres et les maladies des yeux ; elle était vraisemblablement vénérée dès la préhistoire.

Outre le domaine indiqué par le nom de la commune, d’autres domaines agricoles gallo-romains (villae rusticae) existaient sans doute à Benais (au nord-ouest du bourg), venant de Benniacus ou « domaine du germain Benno », à Jussay (à l’est du bourg), venant de Justiacus ou « domaine du Juste », à La Villatte (au nord-est du bourg), venant de Villetta ou « le petit domaine » (voir ci-après) et à Saunay (à l’ouest du bourg), venant de Solonacus ou « domaine du gaulois Solonis ».

Selon le site de la commune, on peut voir au moulin de Benagu (nord-ouest du bourg) les restes d’une habitation gallo-romaine, près de laquelle on a découvert une meule, qui a été déposée au Musée de la Poterne à Preuilly sur Claise. Les habitants de cet ancien moulin ignorent tout de cette affirmation mais j’y ai vu un gros tas de pierres taillées, dont un seuil de porte, qui pourrait bien être les vestiges de cette habitation.

Histoire du fief :

Le premier seigneur connu de cette châtellenie est Jehan Gastineau (cité de 1225 à 1240), frère de Péan Gastineau (mort en 1227), chanoine de Saint-Martin de Tours, auteur d’une Vie monseignor saint martin de Tors, œuvre en vers octosyllabiques, qui est une traduction de la Vita sancti Martini du chroniqueur Sulpice Sévère.

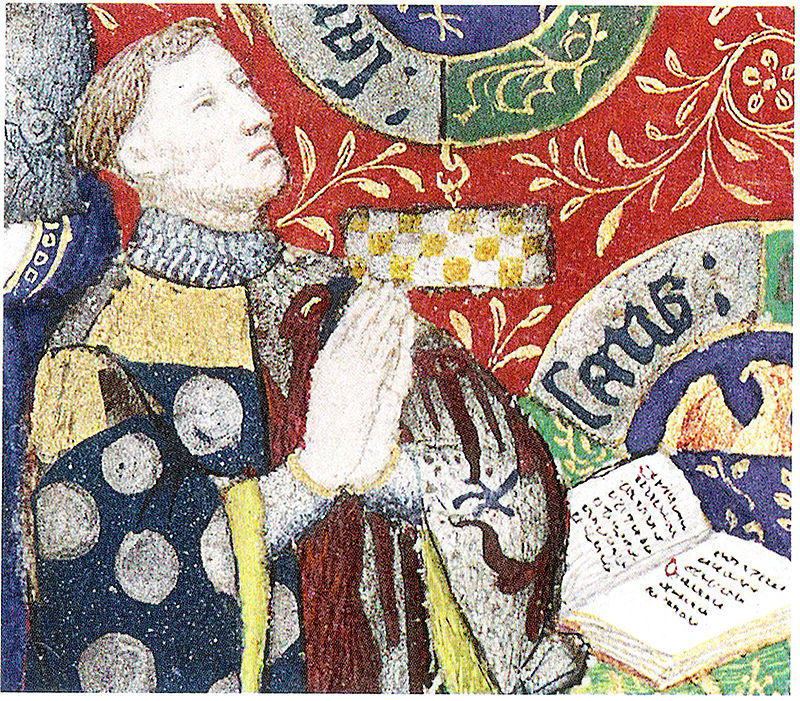

En 1310, la seigneurie appartenait à Godemar de Linières (mort en 1342), dont la fille, Florie de Linières (1332/1406) épousa en 1350, Jean I Le Meingre (1316/1367), dit Boucicaut le Brave, maréchal de France. Leur fils, Jean II Le Meingre (1353/1421), dit aussi Boucicaut (portrait ci-contre, in wikipedia), vendit la seigneurie vers 1390 à Guy de Craon (mort en 1401), chambellan du roi Charles VI, fils de Guillaume I de Craon (1315/1387), qui la légua en 1401 à son épouse Jeanne de Chourses.

En 1310, la seigneurie appartenait à Godemar de Linières (mort en 1342), dont la fille, Florie de Linières (1332/1406) épousa en 1350, Jean I Le Meingre (1316/1367), dit Boucicaut le Brave, maréchal de France. Leur fils, Jean II Le Meingre (1353/1421), dit aussi Boucicaut (portrait ci-contre, in wikipedia), vendit la seigneurie vers 1390 à Guy de Craon (mort en 1401), chambellan du roi Charles VI, fils de Guillaume I de Craon (1315/1387), qui la légua en 1401 à son épouse Jeanne de Chourses.

En 1494, le seigneur du fief était Jehan de Saint-Père (mort vers 1495), également seigneur de Sainte-Julitte (commune de Saint-Flovier) ; Adam de Saint-Père, cité en 1507, fut le père d’Antoinette de Saint-Père, qui épousa en 1515 Louis Le Roy (mort en 1554), capitaine des gardes du corps du roi, seigneur de Chavigny à Lerné, dont le fils, François Le Roy (1519/1606), lieutenant-général de Touraine, gouverneur de Chinon, vendit ses biens vers 1593 à Louis Brisson (mort vers 1630), avocat en parlement.

Les héritiers de Jean Bernard de Pointis (1645/1707) (portrait ci-contre, source alamy.com), officier de marine et corsaire, seigneur de Chaumussay en 1700, célibataire et sans enfant, vendirent ses biens à Anne Claude Claire Renaudot (1664/1720), petite-fille de Théophraste Renaudot et veuve de Jacques II Chaspoux (1630/1707), seigneur de Verneuil-sur-Indre.

Les héritiers de Jean Bernard de Pointis (1645/1707) (portrait ci-contre, source alamy.com), officier de marine et corsaire, seigneur de Chaumussay en 1700, célibataire et sans enfant, vendirent ses biens à Anne Claude Claire Renaudot (1664/1720), petite-fille de Théophraste Renaudot et veuve de Jacques II Chaspoux (1630/1707), seigneur de Verneuil-sur-Indre.

Leur fils, Eusèbe Jacques Chaspoux, dit de Verneuil (1695/1747) (portrait ci-contre, in wikipedia), conseiller-secrétaire de Louis XV, pour qui les terres furent élevées en marquisat, (voir aussi Betz-le-Château, Chambourg-sur-Indre, Ciran, Saint-Flovier et Verneuil-sur-Indre), repreneur de La Gazette, fut le père d’Eusèbe Félix Chaspoux (1720/1791), grand échanson de Louis XVI, dont l’une des filles, Isabelle Chaspoux (1751/1829) épousa en 1769 René Louis Charles de Menou (1746/1822) (voir aussi Betz-le-Château, Boussay, Genillé, Saint-Flovier et Saint-Quentin-sur-Indrois), qui fut le dernier seigneur de Chaumussay.

Leur fils, Eusèbe Jacques Chaspoux, dit de Verneuil (1695/1747) (portrait ci-contre, in wikipedia), conseiller-secrétaire de Louis XV, pour qui les terres furent élevées en marquisat, (voir aussi Betz-le-Château, Chambourg-sur-Indre, Ciran, Saint-Flovier et Verneuil-sur-Indre), repreneur de La Gazette, fut le père d’Eusèbe Félix Chaspoux (1720/1791), grand échanson de Louis XVI, dont l’une des filles, Isabelle Chaspoux (1751/1829) épousa en 1769 René Louis Charles de Menou (1746/1822) (voir aussi Betz-le-Château, Boussay, Genillé, Saint-Flovier et Saint-Quentin-sur-Indrois), qui fut le dernier seigneur de Chaumussay.

À voir dans le bourg

Église Saint-Médard (voir aussi https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00097645) :

L’église a conservé du 12ème s. son chœur, son clocher et la partie centrale de sa façade occidentale. Au 14ème siècle, le chœur a été voûté sur croisées d'ogives. Au 19ème s., on l’a agrandie en élevant, de part et d’autre de la nef, des bas-côtés et en ouvrant dans les murs gouttereaux d’origine, trois larges baies en arc brisé.

Église Saint-Médard (cp)

Église Saint-Médard (cp)

La façade centrale, à l’ouest, s’ouvre par un porche en plein cintre dont les archivoltes sont portées par des colonnettes à bases et chapiteaux romans. Ce portail est ménagé dans un avant-corps de maçonnerie, fréquent dans la région. Les chapiteaux sont délicatement sculptés de figures. Une frise de feuillage souligne l’archivolte extérieure. Au-dessus du portail, une fenêtre en plein cintre est encadrée de simples colonnes à bases et chapiteaux et son archivolte est également sculptée de feuillage.

Le chœur est la partie la plus complète de l’édifice. Il se compose de trois éléments : une première partie droite, presque carrée, voûtée sur croisée d’ogives, une deuxième partie droite voûtée d’un berceau brisé, un hémicycle, enfin, couvert d’un cul-de-four.

Á l’extérieur, le chevet offre un bel exemple d’élévation romane, rythmée par les quatre colonnes engagées qui jouent le rôle de contreforts et supportent une corniche simple, non moulurée, ornée de quelques modillons présentant oiseaux ou masques.

Le clocher élevé au sud de la travée voûtée d’ogives a conservé des éléments romans dans les grandes baies du beffroi. Sa toiture en bâtière correspond à un aménagement ultérieur.

Tout le mobilier intérieur a été refait au 19ème et au début du 20ème siècle : chaire réalisée par l’abbé Brung (voir la Fontaine Saint-Marc, ci-après) ; vitraux d’Ernest Stelzi (né en 1830), peintre-verrier de Nancy, actif de 1858 à 1875, et de Lucien Léopold Lobin. Sur les vitraux, voir le dossier réalisé par Olivier Geneste.

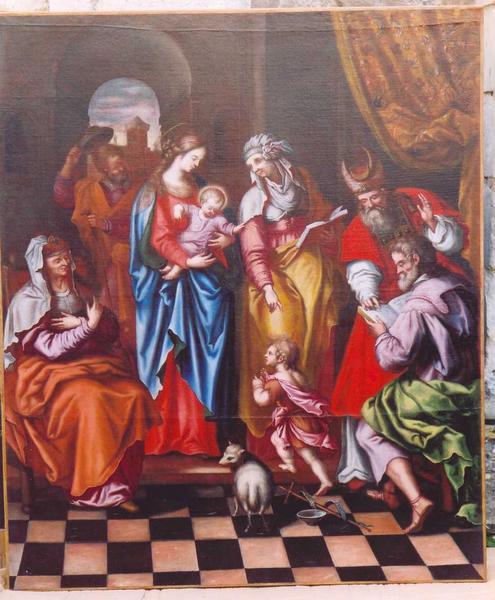

La Sainte-Famille (photo Guy du Chazaud pour pop-culture)

La Sainte-Famille (photo Guy du Chazaud pour pop-culture)

Pop-culture signale deux tableaux (que je n'ai pas vus) : La Sainte-Famille, du 17ème siècle et une Annonciation, du 18ème siècle, d'après une oeuvre de Giovanni Lanfranco (1582/1647).

À proximité de l’église, L' ancien presbytère était dans une maison forte du 15ème siècle, qui a conservé au 1er étage une fenêtre à croisée de pierre. Il est maintenant propriété de la commune, qui en a fait un lieu d'exposition.

Au nord de l’église, une ancienne grange dîmière, qui sert de porche pour aller à l’école et à la mairie, date peut-être du 16ème siècle. La porte d'origine a été conservée. La charpente, très visible a été remaniée en partie lors de l'agrandissement de l'église. Sur le côté, il y a un magnifique pigeonnier mis en place, parait-il, par l'abbé Brung. L’une de ses ouvertures a été transformée en pigeonnier, avec des planchettes pour permettre aux volatiles de se poser.

Ancienne grange dîmière (source tripadvisor.ie)

Ancienne grange dîmière (source tripadvisor.ie)

Derrière l’église, un puits du 15ème siècle sert de présentoir à fleurs.

À voir au nord

Les Reuilles ( voir le texte d’André Montoux) :

« Cette vieille maison qui peut dater du XVe siècle est située à proximité de la route de Preuilly au Grand-Pressigny. Sans doute logis de quelque personnalité locale, ce n'est plus aujourd'hui qu'une dépendance d'une exploitation agricole. Les Reuilles ne font pas partie de la liste des fiefs dressés par Carré de Busserolle qui indique seulement que Jean Doidy était cité comme sieur des Reuilles en 1700. Nous ne savons donc presque rien d'elle et pourtant elle ne saurait passer inaperçue. Elle élève son unique bâtiment de plan rectangulaire sur le coteau, au bord du chemin qui dévale rapidement vers la Claise. Sa façade de moellons irréguliers appareillés aux angles de pierres de taille, a subi bien des modifications. Les ouvertures rectangulaires du rez-de-chaussée ont été ouvertes en vue de la destination qui est la leur actuellement.

Les Reuilles (photo Tourainssime)

Les Reuilles (photo Tourainssime)

Le premier étage était éclairé par deux fenêtres à meneaux à quatre panneaux. Leur partie supérieure est disparue à la suite d'un arasement du bâtiment qui a dû en diminuer sérieusement la hauteur. Des parties inférieures ne subsiste qu'un panneau, l'autre ayant été muré. Entre ces baies si radicalement mutilées, on remarque une double rangée continue de boulins. Côté cour, il reste à l'étage deux étroites fenêtres, l'une aux trois quarts obstruée, l'autre entourée de quelques boulins. Le pignon sud était percé d'une autre ouverture dont on voit encore l'entablement et l'arc en accolade qui l'ornait. Les salles basses étaient chauffées par deux cheminées dont le manteau était supporté par une poutre de bois s'appuyant sur des consoles. Celle de l'étage, plus soignée, est munie de jambages. Une banquette de pierre occupe l'embrasure d'une fenêtre. Ce n'est qu'une vieille, très vieille maison qui appartint sans doute à un ensemble plus important, dont elle est le seul vestige bien mutilé. »

La Fontaine Saint-Marc (nord-est, voir Histoiren ci-dessus) :

C’est très vraisemblablement une source vénérée dès la préhistoire car l’abbé Firmin Laurent Brung (1840/1900), membre de la SAT, curé de Chaumussay de 1868 à sa mort, qui avait fait aménager ce lieu en 1871, y avait trouvé des pointes de flèches en silex et des haches polies votives.

La source elle-même, signalée aujourd’hui par une statue de Saint Marc, s’écoule dans un bassin situé 20 m. plus bas au moyen d’un conduit naturel en tuf qui, au-dessus du bassin, a pris la forme d’un chameau ; l’eau s’écoule ensuite dans un autre bassin, surmonté d’un calvaire, qui se trouve en face du pont.

La Sinjoierie (nord-est) : Le logis fortifié, du 17ème siècle, de cet ancien fief, qui, en 1777, appartenait à Jean Samuel d’Harembure (1715/1802) (voir aussi la Chevrie, ci-après), est caractérisé par 2 tours d’angle, circulaires encadrant la porte ; il y a un fournil dans celle de droite et un pigeonnier dans celle de gauche.

La Sinjoierie (photo Tourainissime)

La Sinjoierie (photo Tourainissime)

La Prade (nord-est) : le logis du 15ème siècle de cet ancien fief a gardé une cheminée, des traces d’une chapelle et un souterrain aujourd’hui comblé.

La Grande-Caillère (nord-est) : ce fief appartenait, en 1558, à Jehan de Périon, bailli de Preuilly (voir aussi Ligueil, Ports-sur-Vienne et Preuilly-sur-Claise) ; son fils, Antoine de Périon, avocat en Parlement, fut le père de Philippe de Périon (mort en 1655), qui deviendra aussi seigneur de Ports-sur-Vienne, suite à son mariage, en 1627, avec Claude Gillier (née en 1586)), fille de Bonaventure II Gillier, seigneur de Ports. Le logis, du 15ème siècle, a gardé, sur la façade est, le linteau d’une porte, orné d’une accolade et réutilisé dans une fenêtre moderne ainsi que sur le pignon nord une fenêtre à meneaux, aujourd’hui murée. Deux petits pilastres doriques encadrent la lucarne en plein cintre de l’étable.

La Villatte (nord-ouest) : le logis (15ème/16ème siècle) de cet ancien fief est caractérisé par une tour d’escalier cylindrique, coiffée de tuiles et deux meurtrières verticales. La porte côté cour est surmontée d’un linteau creusé par deux parties incurvées. Grande cheminée au 1er étage et cave voutée sous la maison. Une partie de la propriété est devenue un gite ; voir http://lavillate.fr/FR/Accueil.html.

La Villatte (photo Touainissime)

La Villatte (photo Touainissime)

La Chevrie (nord-ouest) : après avoir appartenu, en 1687, à Alexandre d'Anglerais, le fief devint la propriété, en 1715, de Paul d'Harambure (1683/1746), puis de son fils, Jean Samuel d’Harambure (1715/1802), gouverneur de Poitiers (voir La Sinjoierie, ci-dessus). Un autre de ses fils, Louis François Alexandre d’Harambure (1742/1828), général, prit le parti de la Révolution et commanda l’armée du Rhin. Une fille de ce dernier, Louis Virginie d’Harambure (1798/1870), épousa René Louis Ambroise de La Poëze (1781/1851), qui en 1817 fut autorisé à ajouter « d’Harembure » à son nom (voir aussi Barrou, Civray-sur-Esves, Preuilly-sur-Claise etYzeures-sur-Creuse).

La Chevrie (photo Tourainissime)

La Chevrie (photo Tourainissime)

Le manoir présente un corps de logis à haut toit pyramidal et couvert de tuiles plates. Les différents niveaux de l’édifice sont desservis par une tour carrée d’escalier. La façade du bâtiment a gardé une fenêtre à croisées de pierre (ou fenêtre à meneaux) au 1er étage, où se trouve une cheminée du 15ème. La cheminée du rez-de-chaussée, dont le conduit a été muré, présente sur son manteau, un écu étrange limité sur chaque côté par des lignes courbes, formant à la partie supérieure trois petites rosaces.

Millet (nord-ouest) : cet ancien fief appartenait à Jean I le Meingre (voir histoire du fief), qui y fonda une chapelle en 1360, comme il est dit dans le cartulaire de l’archevêché de Tours, encore utilisée en 1789. Au moment de la Révolution, le fief, qui appartenait alors à Pierre Paul II Gilbert de Voisins (1749/guillotiné en 1793), (voir aussi Abilly, Ferrière-Larçon, Le Grand-Pressigny et Neuilly-le-Brignon) fut vendu comme bien national.

Millet (source Chaumussay.com)

Millet (source Chaumussay.com)

Texte d’André Montoux in Vieux logis de Touraine : « La maison d'habitation actuelle est aménagée dans un bâtiment fort ancien, si l'on en juge par son pignon triangulaire en moyen appareil. Un reste de parement subsiste sur une partie de la façade. Comme ce logis est adossé au coteau, on peut, en le contournant, pénétrer de plain-pied dans le grenier qui devait être autrefois la grande salle, beaucoup plus élevée qu'aujourd'hui, chauffée par deux cheminées. De l'une à l'est, il ne reste que les jambages, mais l'autre à l'opposé est pratiquement intacte. Seul son manteau pyramidal a dû être légèrement démoli à la partie supérieure lorsque l'on mit en place la nouvelle toiture. Orné d'une moulure ronde à la base, c'est une poutre de bois, reposant sur les consoles, qui le supporte.

On peut voir dans le grenier, une statue décapitée en pierre, d'environ soixante-dix centimètres de hauteur sur quarante centimètres de large. Elle représente un personnage assis, vêtu d'une longue robe qui ne laisse voir que les pieds. Un manteau est agrafé sur sa poitrine. Un bras repose sur les genoux tandis que l'autre semble entourer la taille d'un enfant debout à ses côtés. Tout cela si rongé, si informe, que l'on ne peut guère formuler que des hypothèses : Sainte Anne et la Vierge ? C'est probablement le seul vestige de la chapelle. »