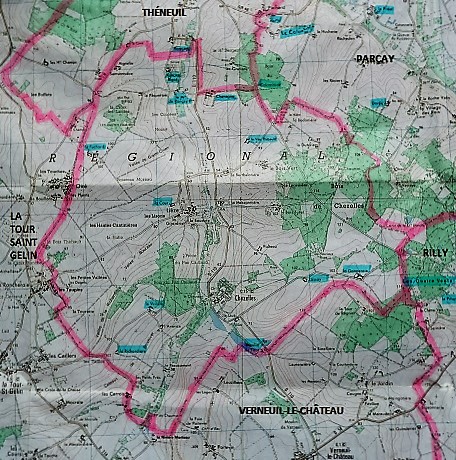

Chezelles

Le nom de cette commune, située de part et d'autre de la Bourouse, au sud de L’Île-Bouchard, apparaît pour la première fois, en 1032, dans un texte provenant de l’abbaye de Marmoutier, sous la forme Villa Chesellae ou « domaine agricole (villa rustica) de la petite cabane ». On trouve ensuite Chesellis au 12ème siècle puis Chezelles à partir de 1398. L'ancienne commune de Lièze (voir ci-après) fut rattachée en 1833 à celle de Chezelles.

Histoire

Préhistoire et antiquité :

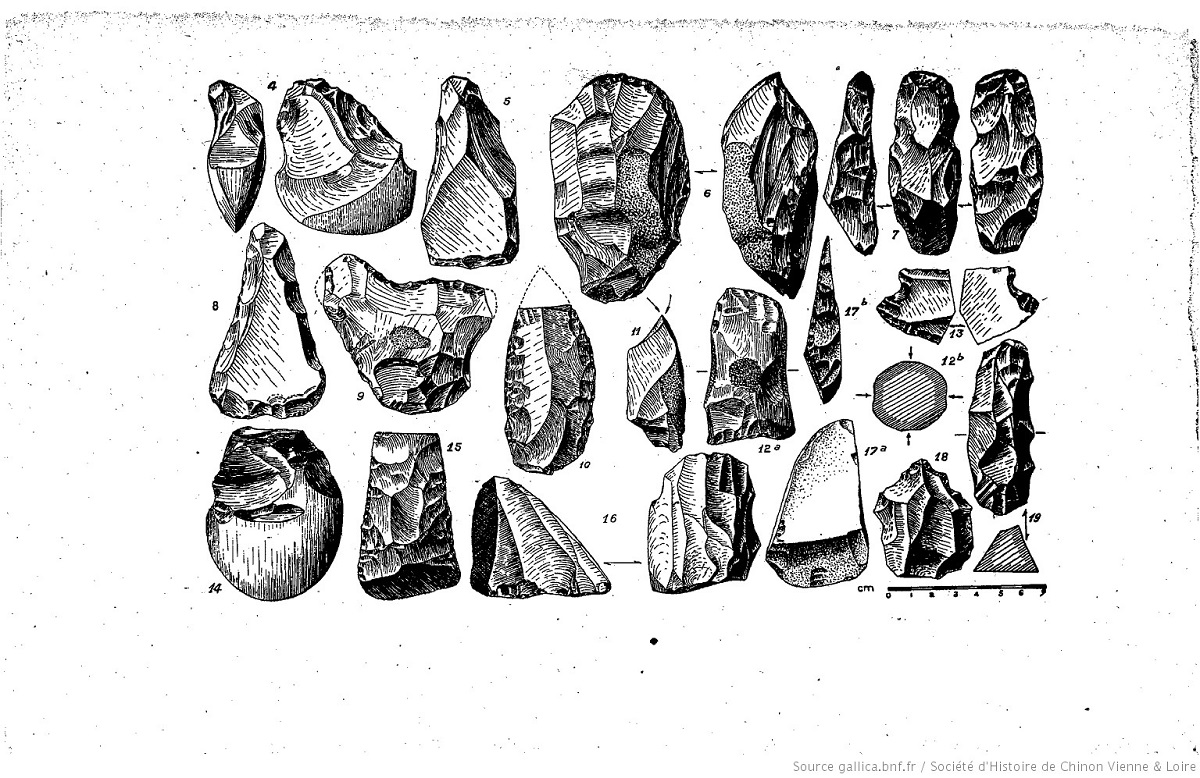

Dans un article intitulé Recherches préhistoriques dans la région de la Tour Saint-Gelin et paru dans BAVC, 5.4, 1949, Gérard Cordier indique avoir découvert dans les environs de La Vrillère (voir ci-après) du matériel néolithique, notamment, un percuteur, un nucléus en jaspe, des grattoirs, des pointes de flèche et des fragments de haches polies.

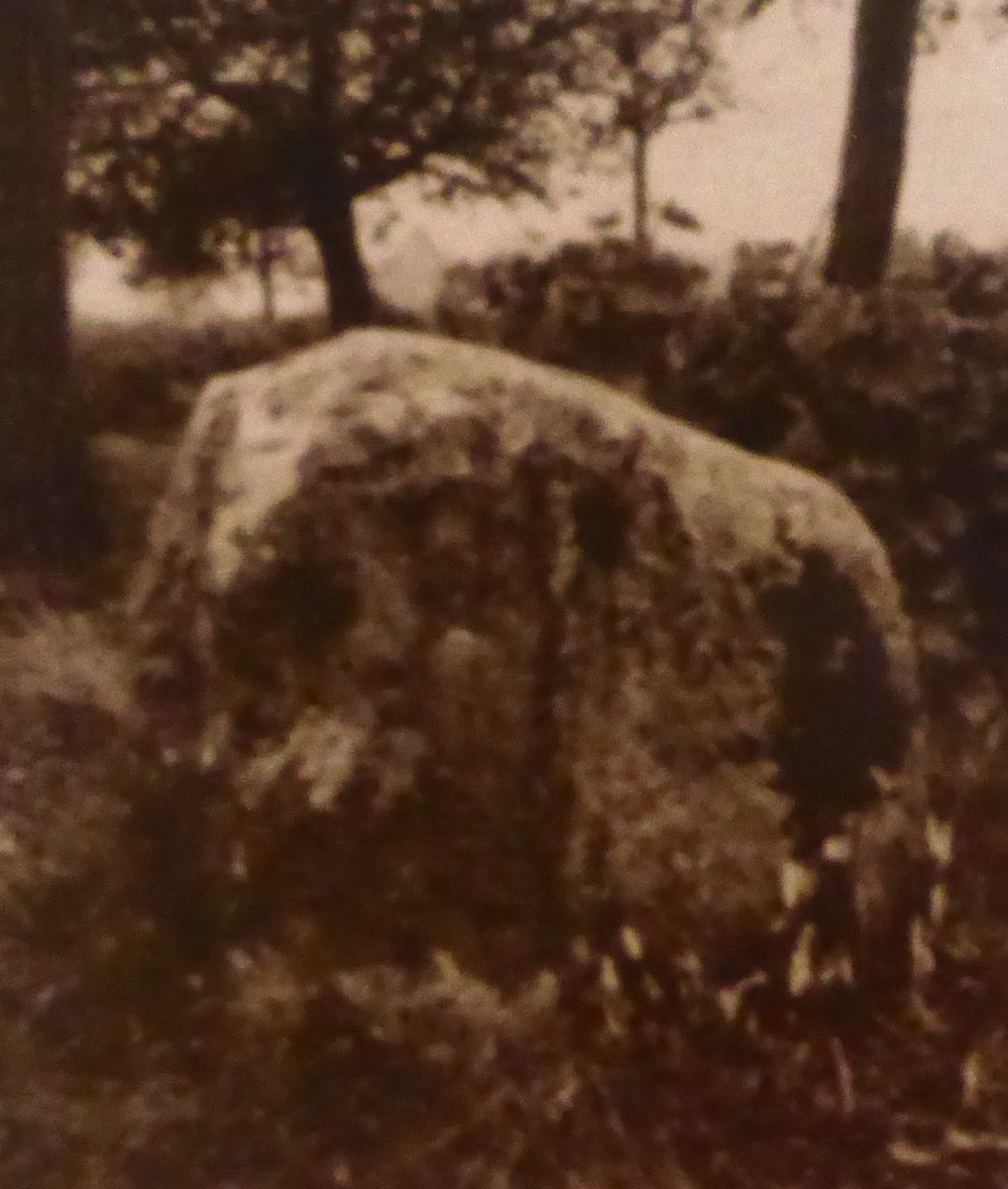

Dans le même article, il signale un menhir en grès de 1 m. de haut, appelé le Chillou et situé à 280 m. à l’est de La Fuchard (voir ci-après) ; d’une façon traditionnelle, deux légendes sont attachées à ce menhir : pierre lancée par Gargantua depuis Faye-la-Vineuse, avec la marque d’un de ses ongles ou pierre qui pousse. Selon le site Tourainissime, ce menhir aurait disparu en 1959 ; néanmoins, le bulletin de la SHCVL 12.4 2020 (page 530) a publié une photo que Gérard Cordier aurait prise en 1984 ; mais il s'agit sans doute d'une erreur et cette photo date peut-être, selon M. Christian Nicolas, gestionnaire du site cité, de 1943 ou de 1946.

À proximité, Gérard Cordier a trouvé un grattoir en silex et un retouchoir en jaspe.

D’autres domaines agricoles gallo-romains existaient probablement à Lassay (à l’est du bourg), venant, soit du latin Lattiacus ou « domaine d’un habitant du Latium », soit du gallo-romain Lasciacus ou « domaine du gaulois Lascius » (voir ci-après) et à Nozay (au nord-ouest du bourg), venant de Noziacus ou « domaine de Nautius ».

Histoire du fief :

Un acte de 1397 mentionne une forteresse établie à l’emplacement du château actuel et selon certains le seigneur de ce fief aurait été le maréchal de France Jean II Le Meingre (1364/1421) (voir Bridoré, Chaumussay, Francueil et Sainte-Catherine-de-Fierbois).

La chapelle aurait été fondée par Guillaume Bellier (ou Beslier) (mort en 1437), grand veneur de France, gouverneur de Chinon en 1418 à 1429 et par son épouse, Anne de Maillé, petite-fille de Jean de Maillé (fils d’Hardouin VI de Maillé).

Leur fille Blanche Bellier épousa en 1480 son cousin Jacques de Maillé, fils de Moreau de Maillé (mort en 1424 et arrière-petit-fils d’Hardouin VI) et leur fils, Charles de Maillé (né en 1483) rendit aveu au comte de Chinon pour « son châtelet ou forteresse de Chezelles, fortifié à double fossé, fausse-braye (seconde enceinte au bord du fossé), murailles anciennes et pont-levis, ensemble de basse-cour, ayant muraille crénelée, une fuye (pigeonnier) dans le clos de vigne, le bourg de Chezelles, dans lequel est l’église de sa fondation, la halle, ledit bourg sciemment fortifié de barrières et de murailles avec droit de gué et de garde. »

Ce Charles de Maillé mourut sans enfant et le fief passa à sa sœur Perrine de Maillé, épouse de Dimanche Du Raynier, seigneur de la Tour du Raynier (actuellement sur la commune de Verneuil-le-Château) ; leur fils Lancelot I Du Raynier (cité en 1512) devint à son tour seigneur de Chezelles ainsi que le fils de celui-ci, François Du Raynier (mort en 1575) ; en 1611, l’arrière-petit-fils de Lancelot I, un autre Dimanche Du Raynier (né vers 1580), rend aveu au roi de France pour son château « garni d’arbalètes, canonnières, douves tout alentour… ».

La fille de ce dernier, Marguerite Du Raynier (1610/1684), épousa en 1642 Louis II de Tusseau (1610/1684) et leur fils Alexis Joseph de Tusseau est signalé comme seigneur de Chezelles en 1725. Le fief passa ensuite à sa soeur, Marguerite Françoise de Tusseau (née vers 1654), puis à sa nièce, Louise Gabrielle de Tusseau, petite-fille de Louis II, qui épousa en 1697 Jacques Claude Darrot (mort en 1741), puis à leur fils, Joseph Charles Jacques Darrot (1705/1772).

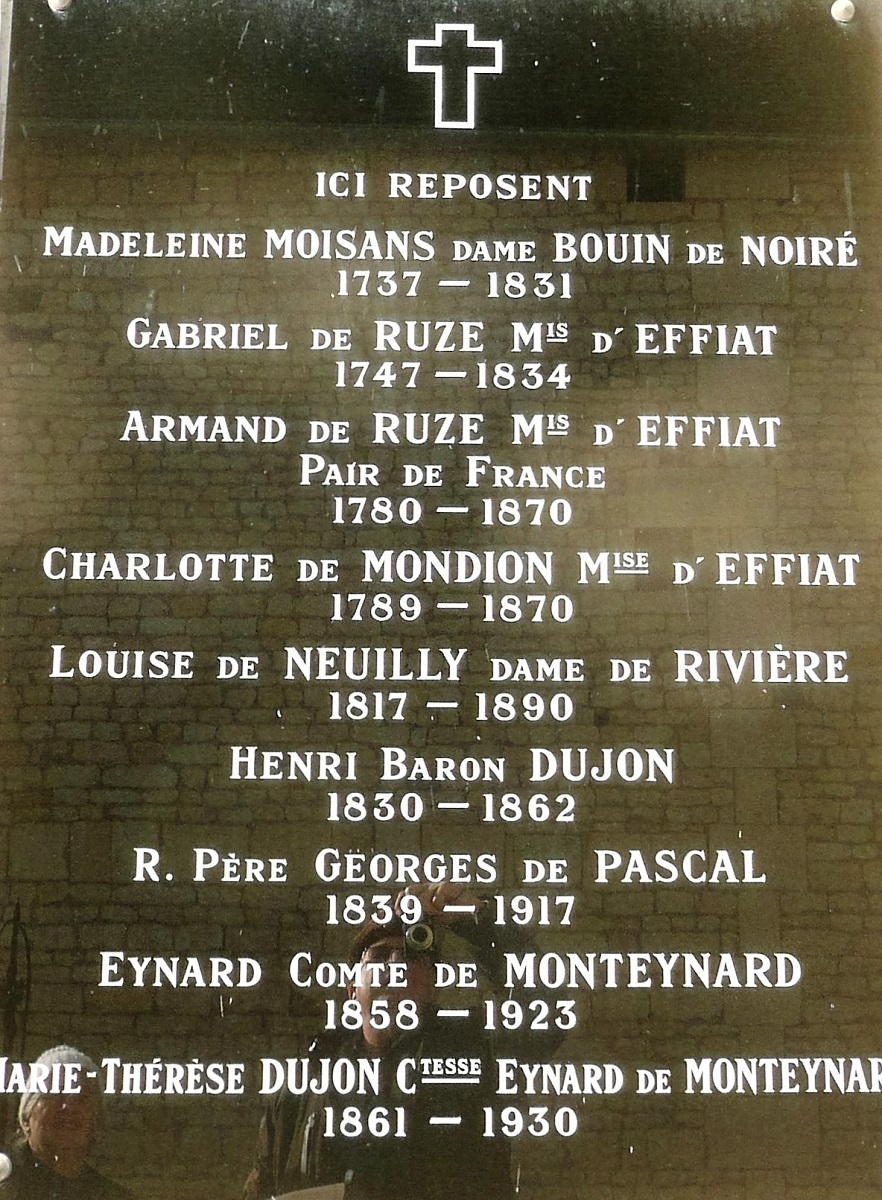

Le seigneur suivant fut Jean Louis Boüin de Noiré (1727/1782), maire de Chinon de 1759 à 1770 (voir La Roche-Clermault, Truyes et Verneuil-le-Château), qui avait épousé en 1758 Claude Madeleine Moisant (1737/1831), dame de Chezelles et fille de Charles Pierre Moisant (1702/1763), propriétaire du château de Chaix à Truyes. Leur fille, Marie Madeleine Boüin de Noiré (1759/1792) épousa en 1779 Benoît Armand de Ruzé d’Effiat (1748/1834), qui fut le dernier seigneur du fief.

Histoire contemporaine :

Le fils de Benoît Armand de Ruzé d’Effiat, Armand de Ruzé d’Effiat (1780/1870) (voir Courcoué, Faye-la-Vineuse, Les Hermites, Ligré et Verneuil-le-Château) bien qu'il eût émigré, réussit, grâce à sa grand-mère, Claude Madeleine Moisant, à rester propriétaire du château (voir ci-après) ; il fut maire de Chezelles de 1807 à 1816, puis de Chinon de 1816 à 1828 ainsi que député d’Indre-et-Loire et pair de France. Sans enfant, il adopta une petite-cousine de son épouse, Charlotte de Mondion (1789/1870) (photo génaanet ci-contre), Marie Thérèse Dujon (1861/1930) (photo généanet ci-contre), petite-fille de Michel Menou Dujon (1776/1841), laquelle épousa, en 1884, le comte Charles Aynard de Monteynard (1858/1923) (photo généanet ci-contre)(voir Faye-la-Vineuse, Rivière et Verneuil-le-Château).

Le fils de Benoît Armand de Ruzé d’Effiat, Armand de Ruzé d’Effiat (1780/1870) (voir Courcoué, Faye-la-Vineuse, Les Hermites, Ligré et Verneuil-le-Château) bien qu'il eût émigré, réussit, grâce à sa grand-mère, Claude Madeleine Moisant, à rester propriétaire du château (voir ci-après) ; il fut maire de Chezelles de 1807 à 1816, puis de Chinon de 1816 à 1828 ainsi que député d’Indre-et-Loire et pair de France. Sans enfant, il adopta une petite-cousine de son épouse, Charlotte de Mondion (1789/1870) (photo génaanet ci-contre), Marie Thérèse Dujon (1861/1930) (photo généanet ci-contre), petite-fille de Michel Menou Dujon (1776/1841), laquelle épousa, en 1884, le comte Charles Aynard de Monteynard (1858/1923) (photo généanet ci-contre)(voir Faye-la-Vineuse, Rivière et Verneuil-le-Château).

Leur fils Pierre Eynard de Monteynard (1888/1956) donna en 1936 la propriété à la congrégation religieuse des Montfortains, congrégation de prêtres missionnaires puis, en décembre 2002, la propriété passa à la Communauté de l’Emmanuel, fondée par Pierre Goursat (1914/1991), qui en est toujours propriétaire et qui est en charge de la paroisse de L’Île-Bouchard.

À voir dans le bourg

Église Saint-Pierre-ès-Liens : édifiée aux 12ème et 13ème siècle mais complètement remaniée au 19ème siècle ; elle est maintenant éclairée par des vitraux réalisés au 19ème siècle par le maître-verrier Lucien Léopold Lobin. Sur les vitraux, voir le dossier réalisé par Olivier Geneste.

Église Saint-Pierre-ès-liens (photo Tourainissime)

Église Saint-Pierre-ès-liens (photo Tourainissime)

Une petite porte, dissimulée dans le mur, en face de la porte d’entrée, est le seul accès du cimetière dans lequel se trouvent de nombreuses tombes anciennes, dont celles des propriétaires du château aux 18ème et 19ème siècle (voir ci-dessus).

Église, porte du cimetière (photo PmD juin 2010)

Église, porte du cimetière (photo PmD juin 2010)

Le château (voir Histoire) : le château primitif fut profondément transformé entre 1725 et 1749, puis remanié au 19ème siècle. La construction de l'escalier et la rénovation du rez-de-chaussée ont été réalisées entre 1872 et 1880 ainsi que les peintures de la salle à manger qui s'inspirent de celles du château de Cheverny. Une chapelle fut construite en 1951. Il reste cependant le pigeonnier de l’ancien château.

Château (photo PmD juin 2010)

Château (photo PmD juin 2010)

À voir au nord

Lièze :

Le nom de cette ancienne paroisse apparaît au 11ème siècle sous la forme cortis Liuzia ou « domaine de Liuza », patronyme féminin d’origine germanique.

Le fief appartenait à l’abbaye Notre-Dame de Beaumont-lez-Tours et l’abbesse Henriette Louise de Bourbon-Condé (1703/1772), fille de Louis III de Bourbon-Condé (1668/1710) et petite fille de Louis XIV, est qualifiée de « dame de Lièze » dans un titre de 1734.

Augustin Mestayer de La Rancheraye (1751/1832), voir La Tour-Saint-Gelin, est cité comme "maire de Lièze".

C’est maintenant un gros bourg aux vieilles maisons ; sur l’une d’elles, dans la rue du Cadran, on peut voir un cadran solaire, daté de 1775.

Quant à L’église Notre-Dame-et-Saint-Sauveur, de Lièze, c’est une église romane, fondée au 11ème siècle, dont il reste le mur nord ; elle fut modifiée au 12ème siècle (façade et transept) puis au 15ème et 16ème siècles (chapelle nord et croisillon sud), de sorte que l’on peut remarquer, à l’extérieur comme à l’intérieur, trois parties bien distinctes.

À l’intérieur, se trouvent des statues naïves et, dans le plancher de la chaire, une cachette ou une chaufferette.

Chavagne : ce toponyme, assez fréquent dans la région, vient du latin capanna signifiant « une hutte ». La première charte du cartulaire de Noyers, datée de 1030, cite « l’alleu de Chavagne, près du Donusium » c'est-à-dire la Bourouse, selon Carré de Busserolle; il s’agit donc du lieu-dit de la commune de Chezelles.

Le Vau-Thibault (nord-est) : en 1548, ce fief appartenait à François de Becdelièvre, fils de Charles de Becdelièvre et de Guillonne de Beaune, sœur de Jacques I de Beaune de Semblançay ; en 1780, le propriétaire était Jean Chrysôstome Gilbert de Vautibault (1750/1827), sénéchal de L’Île-Bouchard, également propriétaire de Tartifume à Theneuil, marié en 1779 à Marie Claude Nicole Outrequin (1755/1816).

Il semble que le logis principal ainsi que les deux pavillons d'angle puissent remonter à la seconde moitié du 16ème siècle, mais le logis a été fortement remanié au 18ème siècle, comme l'attestent les reprises des fenêtres sur cour, la destruction des lucarnes et une cheminée du premier étage. A l'est l'étable a été datée de 1802 par dendrochronologie. Les solives du rez-de-chaussée et du premier étage du pigeonnier ont donné une datation analogue, en dépit de son aspect plus ancien. Au sud, la grange est postérieure au pigeonnier puisqu'elle vient s'appuyer sur le mur et la corniche de ce dernier. Source manoir de Vauthibault.

La Ganneraie (nord-est) : Ce fief, déjà cité en 1453, appartint, en 1639, à Charles I Du Rozel, alias Monsieur de Vaudevalère, également seigneur de Lallay (voir ci-après), gouverneur de L’Île-Bouchard en 1624 et en 1650, marié en 1621 avec Françoise de Gannes, dame de la Ganneraie, puis à leur fils, Charles II Du Rozel, également seigneur de Theneuil et de Verneuil le Château, puis au fils de ce dernier, François Alexandre Du Rozel, brigadier du roi en 1707. Sur la famille Du Rozel (de Rozel ou de Rosel), voir aussi Berthenay, Theneuil et Verneuil-le-Château.

C’est maintenant un établissement agricole mais on peut encore voir deux tours ainsi que le pigeonnier carré.

Lassay (nord-est) : il s’agit probablement d’un ancien domaine gallo-romain (voir Histoire), qui fut la propriété de la famille Du Rozel, comme La Ganneraie.

La Fuchard (nord-ouest) : petit manoir du 15ème ou 16ème siècle, remanié au 17ème. La tour d'escalier hors œuvre est épaulée par deux contreforts et possède un toit en pavillon. Appareil en pierre de taille dans la partie inférieure de la tour et moellon enduit dans la partie supérieure. Le logis en moellon enduit porte un toit à longs pans et pignon découvert au sud. Tuile plate sur tout l'édifice, le logis est prolongé au nord par un bâtiment accolé postérieurement. Dans la cour au sud-ouest, présence d'une grange dont une partie a été démolie, elle abritait vraisemblablement un four à pain. Source manoir de La Fuchard.

À voir au sud-ouest

La Vrillière : le fief est mentionné en 1484 comme appartenant à la veuve de Guillaume de Rigny. Il ne reste de cette époque qu'une partie du logis seigneurial, construit sur cave, qui a été reconstruit au 18ème siècle ; le linteau d'une des fenêtres porte la date 1794. Le pigeonnier et le portail datent vraisemblablement du XVIe siècle. La demeure est en moellons avec chaînages d'angles, couverte d'un toit brisé à croupes abritant un étage de comble. Les entraits de la charpente sont inclus dans le plancher. Les vestiges du logis seigneurial et les deux logis avec dépendances à l'est sont en moellons et couverts de toits à longs pans et pignons découverts, de même que la grange à l'ouest. Le pigeonnier cylindrique est en moellons enduits couronné d'une corniche à modillons. L'interruption de la randière sur une partie de sa circonférence témoigne d'une restauration. Le toit a disparu. Le portail à portes charretière et piétonne en plein cintre est bâti en pierre de taille et est couronné de faux mâchicoulis. Source manoir de La Vrillière.

La Richardière : c’est maintenant une ferme où les bâtiments modernes côtoient les restes d’un manoir fortifié dont il reste la porte cochère (murée) ainsi que la porte piétonne, flanquée d’une échauguette.