Cinq-Mars-la-Pile

Le nom de cette commune, située à l’ouest de Tours, sur la rive droite de la Loire, apparaît pour la première fois en 915, dans une charte de l’abbaye Saint-Julien de Tours, sous la forme Terra Sancti Medardi ou « Terre de Saint Médard ». La paroisse porta ensuite les noms suivants : parrochia Sancti Medardi de Pila (1247), Sanctus Marcius (1272), Sainct Mars de la Pile (1482), Sainct Médard de la Pile de Cinq Mars (1494), Saint Médard de Cinq Mars de la Pile (1688), La Ville de Cinq Mars (1694), Cinq Marcqs de la Pile (1722), La Pile Saint Marc (1739), Saint Mars (18ème siècle), Cinq Marqs (18ème) ; la dénomination Cinq-Mars-la-Pile date de 1920.

Histoire

Préhistoire et antiquité :

Des vestiges (tuiles, restes de maçonnerie, céramiques, sépultures, etc.) laissant supposer l’existence de domaines agricoles gallo-romains (villae rusticae) ont été vus à L’Audrière (ouest du bourg), aux Hautes-Babinières (nord de la Pile), aux Blais (nord-ouest du bourg) et aux Mesnils (ouest du bourg). Un autre domaine se trouvait vraisemblablement à Chemilly (ouest du bourg, à la limite avec Langeais), venant de Camilliacus ou « domaine de Camilius ».

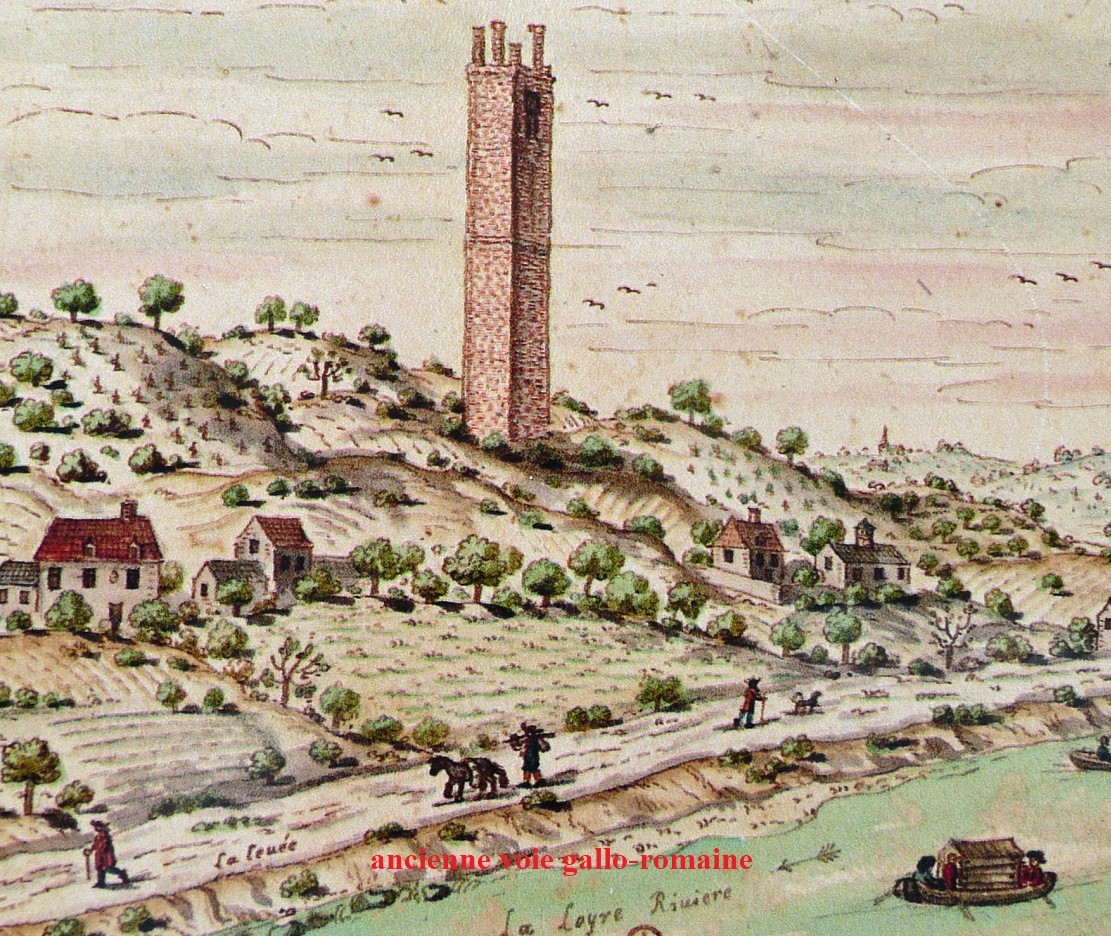

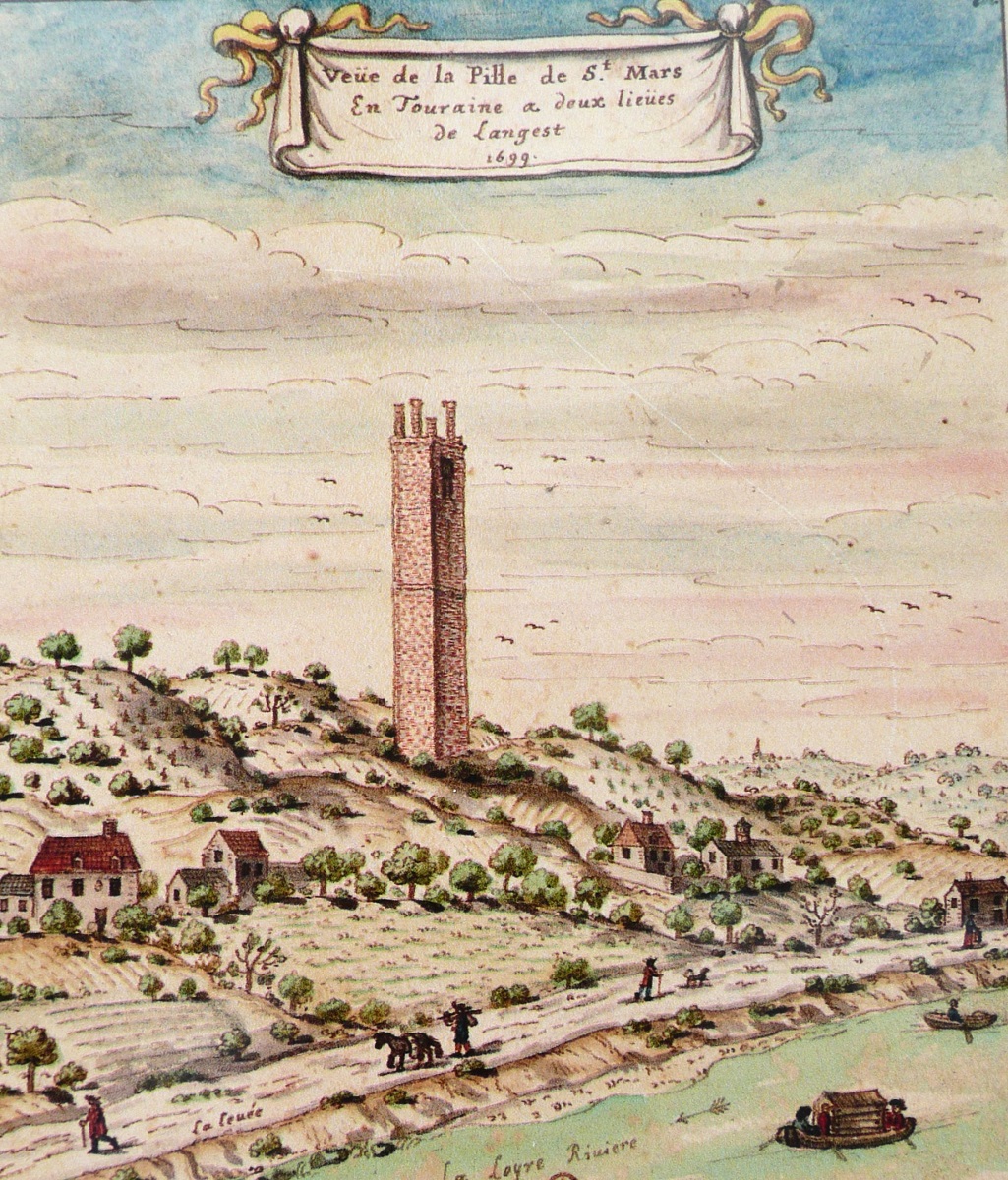

Cinq-Mars-la-Pile, la Levée (collection de Gaignières avec annotation PmD)

Cinq-Mars-la-Pile, la Levée (collection de Gaignières avec annotation PmD)

La grande voie gallo-romaine qui reliait, en longeant la rive droite de la Loire, Orléans (Cenabum) à Angers (Juliomagos), via Caesarodunum, est sans doute reprise aujourd’hui par le Chemin Bas-de-la-Pile, nommé la Levée dans une aquarelle de 1699 faisant partie de la collection de François Roger de Gaignières (1642/1715). Voir https://turonensis.fr/categories/voies-gallo-romaines-chez-les-turons/02-les-voies-sur-la-rive-droite-de-la-loire.

Histoire du fief :

La famille de Saint-Médard, qui est considérée comme la première famille propriétaire du fief, citée dès le 10ème siècle, est mal connue. Geoffroy de Saint-Médard (1018/1078), cité en 1070 pour avoir donné l’église (voir ci-après) à l’abbaye Saint-Julien de Tours, fut le père d'Hardouin de Saint-Médard (1045/1070). Son descendant, Hardouin II de Saint-Médard, cité en 1127, compagnon de Geoffroy V d'Anjou Plantagenêt (1113/1151) fut l’arrière-grand-père d’André II de Saint-Médard, mort en 1210 au cours de la 4ème croisade.

Au 13ème siècle, le fief appartint à la famille de L'Isle-Bouchard : Barthélémy III de L’Isle-Bouchard (1235/1288) fut le père de Jean I de L’Isle-Bouchard (1284/1346), dont le fils, Jean II de L’Isle-Bouchard (1326/1366), épousa Isabelle de Palluau (1325/1376), dame de Montrésor.

Jeanne de L’Isle-Bouchard (née vers 1328), fille de Jean I et héritière du fief après la mort de son frère, épousa Bonabès IV de Rougé (1328/1377), chambellan du roi Jean II dit le Bon (roi de 1350 à 1364) et fut la mère de Jean I de Rougé (mort vers 1380) ainsi que de Gallehaut de Rougé (mort vers 1398).

Jeanne de Rougé (morte en 1413), fille de Gallehaut, épousa Armel II de Châteaugiron (mort en 1414), maréchal de Bretagne, qui fut le père de Patry III de Châteaugiron (mort en 1427), grand-chambellan de Bretagne, et de Valence de Châteaugiron (morte en 1435) qui épousa son cousin Geoffroi de Châteaugiron, dit de Malestroit (mort en 1463), seigneur de Combourg. Leur fils Jean de Châteaugiron-Malestroit (mort en 1482) (armes ci-contre in généanet), également seigneur de La Guerche, échangea la seigneurie, en 1474, avec Louis I de La Trémoille (1428/1483), seigneur de Sully-sur-Loire (voir aussi Avon-les-Roches, Ballan-Miré, Bléré, Ferrière-Larçon et L’Île-Bouchard.).

Jeanne de Rougé (morte en 1413), fille de Gallehaut, épousa Armel II de Châteaugiron (mort en 1414), maréchal de Bretagne, qui fut le père de Patry III de Châteaugiron (mort en 1427), grand-chambellan de Bretagne, et de Valence de Châteaugiron (morte en 1435) qui épousa son cousin Geoffroi de Châteaugiron, dit de Malestroit (mort en 1463), seigneur de Combourg. Leur fils Jean de Châteaugiron-Malestroit (mort en 1482) (armes ci-contre in généanet), également seigneur de La Guerche, échangea la seigneurie, en 1474, avec Louis I de La Trémoille (1428/1483), seigneur de Sully-sur-Loire (voir aussi Avon-les-Roches, Ballan-Miré, Bléré, Ferrière-Larçon et L’Île-Bouchard.).

Ce dernier fut le père de Louis II de La Trémoille (1460/1525) (portrait ci -contre, in wikipedia), tué à Pavie, lui-même père de Charles de La Trémoille (1487/1515), tué à Marignan, ainsi que d’Antoinette de La Trémoille (1450/1485), qui épousa en 1473 Charles de Husson (1450/1492), comte de Tonnerre (voir La Carte à Ballan-Miré) ; ces derniers furent les parents de Louis III de Husson (1474/1508), lui-même père de Louis IV de Husson (mort en 1537), évêque de Poitiers.

Ce dernier fut le père de Louis II de La Trémoille (1460/1525) (portrait ci -contre, in wikipedia), tué à Pavie, lui-même père de Charles de La Trémoille (1487/1515), tué à Marignan, ainsi que d’Antoinette de La Trémoille (1450/1485), qui épousa en 1473 Charles de Husson (1450/1492), comte de Tonnerre (voir La Carte à Ballan-Miré) ; ces derniers furent les parents de Louis III de Husson (1474/1508), lui-même père de Louis IV de Husson (mort en 1537), évêque de Poitiers.

Le fief fut acheté en 1573 par Mathurin de Broc (1528/1607), maître de camp (colonel), qui avait épousé en 1566 Louise de Lavardin (morte en 1625), dame d’honneur de Marie de Médicis et père de François de Broc (1570/1646), qui vers 1630 vendit la seigneurie à Martin Ruzé de Beaulieu (1526/1613), (portrait ci-contre, in wikipedia), secrétaire d’État d’Henri III, Henri IV et Louis XIII, fils de Guillaume Ruzé, receveur général de Touraine, maire de Tours de 1533 à 1535.

Le fief fut acheté en 1573 par Mathurin de Broc (1528/1607), maître de camp (colonel), qui avait épousé en 1566 Louise de Lavardin (morte en 1625), dame d’honneur de Marie de Médicis et père de François de Broc (1570/1646), qui vers 1630 vendit la seigneurie à Martin Ruzé de Beaulieu (1526/1613), (portrait ci-contre, in wikipedia), secrétaire d’État d’Henri III, Henri IV et Louis XIII, fils de Guillaume Ruzé, receveur général de Touraine, maire de Tours de 1533 à 1535.

Sans enfant, ce dernier légua ses biens à son petit-neveu, Antoine I Coëffier de Ruzé, dit le maréchal d’Effiat (1581/1632) (portrait ci-contre in wikipedia) (voir aussi Channay-sur-Lathan, Langeais, Rillé et Savigné-sur-Lathan), qui fut le père de :

Sans enfant, ce dernier légua ses biens à son petit-neveu, Antoine I Coëffier de Ruzé, dit le maréchal d’Effiat (1581/1632) (portrait ci-contre in wikipedia) (voir aussi Channay-sur-Lathan, Langeais, Rillé et Savigné-sur-Lathan), qui fut le père de :

1. Martin Coëffier de Ruzé d’Effiat (1612/1644), lieutenant-général d’Auvergne, père d’Antoine II Coëffier d’Effiat (1632/1719), premier écuyer de Philippe de France (frère de Louis XIV), puis compagnon de débauche du fils de ce dernier, Philippe d'Orléans, dit le Régent.

2. Marie Coëffier de Ruzé d’Effiat (1614/1644), qui épousa en 1630 Charles de La Porte (1602/1664), maréchal de France et qui fut la mère d’Armand Charles de La Porte (1632/1713), maréchal de France, époux d’Hortense Mancini (1646/1699), nièce de Mazarin.

3. Henri Coëffier de Ruzé d’Effiat (1620/1642), marquis de Saint-Mars, favori de Louis XIII, décapité pour avoir comploté contre Richelieu.

4 Jean Coëffier de Ruzé d’Effiat (1622/1698), abbé du Mont-Saint-Michel, seigneur de Véretz en 1660.

Le fief passa ensuite, après un héritage compliqué, à un autre membre de cette famille Gabriel Martin de Ruzé d’Effiat (1693/1754) dont le fils Benoît Armand de Ruzé d’Effiat (1717/1800) vendit la seigneurie, en 1768, au duc de Choiseul, qui l’échangea immédiatement, contre La Bourdaisière à Montlouis-sur-Loire, avec Marie Charles Louis d'Albert, 5ème duc de Luynes (1717/1771) (portrait ci-contre in wikipedia, père de Louis Joseph Charles Amable d'Albert de Luynes (1748/1807), colonel-général, député de la noblesse en 1789 et sénateur sous le Premier Empire (voir aussi Fondettes, Langeais, Luynes, Saint-Michel-sur-Loire et Semblançay Ce dernier, qui se rallia au Tiers-État lors de la Constituante et qui n'émigra pas, fut le dernier seigneur du fief (voir aussi Luynes et le château ci-après).

Le fief passa ensuite, après un héritage compliqué, à un autre membre de cette famille Gabriel Martin de Ruzé d’Effiat (1693/1754) dont le fils Benoît Armand de Ruzé d’Effiat (1717/1800) vendit la seigneurie, en 1768, au duc de Choiseul, qui l’échangea immédiatement, contre La Bourdaisière à Montlouis-sur-Loire, avec Marie Charles Louis d'Albert, 5ème duc de Luynes (1717/1771) (portrait ci-contre in wikipedia, père de Louis Joseph Charles Amable d'Albert de Luynes (1748/1807), colonel-général, député de la noblesse en 1789 et sénateur sous le Premier Empire (voir aussi Fondettes, Langeais, Luynes, Saint-Michel-sur-Loire et Semblançay Ce dernier, qui se rallia au Tiers-État lors de la Constituante et qui n'émigra pas, fut le dernier seigneur du fief (voir aussi Luynes et le château ci-après).

Histoire moderne et contemporaine :

Depuis au moins le 16ème siècle, plusieurs moulins fonctionnaient sur le Breuil, qui coule du nord vers le sud, à l'ouest du bourg, et se jette dans la Roumer à Langeais. Ce sont, du nord au sud :

Le moulin de La Gouspillère : cité comme moulin à tan et foulon en 1635 et en 1649 ; en 1772, La Gouspillère était devenue une exploitation agricole et il faut attendre 1817 pour que le propriétaire loue le moulin à un meunier, à condition qu'il le transforme en un moulin à farine, qui en 1832 fonctionnait avec une roue en dessous. Le marquis Charles Henri de Gras de Preigné(voir La Bruyère, ci-dessous)) le racheta en 1833 et fit remplacer la roue par une turbine. C'est à cette époque que la majeure partie des bâtiments furent rebâtis. Le dernier meunier installa en 1947 un moteur diesel pour combler à l'insuffisance du débit du ruisseau et le moulin fonctionna jusqu’en 1985. Il y a là, parfois, des expositions : voir https://moulin-de-la-gouspillere.e-monsite.com/.

Moulin de la Gouspillière (source proxili.info)

Moulin de la Gouspillière (source proxili.info)

Le moulin de Racault (du nom du propriétaire), cité en 1640, comprenant "maison, moullin à bled, coullombier, granges, estables, boullangerie, estang, chaussée", fonctionnait encore en 1881. C'est maintenant un gite : voir https://cinqmarslapile.fr/loger-restaurer/le-moulin-de-racault/.

Moulin de Racault (source facebook)

Moulin de Racault (source facebook)

Le moulin du Milieu : cité en 1606 sous le nom de "Moullin d’Ahault", puis, en 1647, sous le nom de "Moullin Hault" ; c'était un moulin banal, dépendant de la seigneurie ; on trouve, en 1772, "Le Moulin du Milieu ou Moulin d’Ahault" ; il fonctionnait encore en 1860.

Il y avait au 19ème siècle deux bacs sur la Loire : celui de Port-la-Pile (à l'est du bourg, en-dessous de la Pile) allant à Villandry et celui du Ponceau (à l'entrée est de la commune), rejoignant Berthenay. Voir https://turonensis.fr/categories/passages-eau-indre-et-loire/01-les-passages-sur-la-loire-tourangelle-liste.

Celui de Port-la-Pile, dit aussi passage de Villandry, appartenait sous l’ancien régime à Esprit François de Castellane (1730/1799), maréchal de camp, seigneur de Villandry. Il y avait là, en 1803, « diverses petites rampes, pratiquées pour l’abord du bac ».

Celui du Ponceau fonctionna jusqu’en 1922.

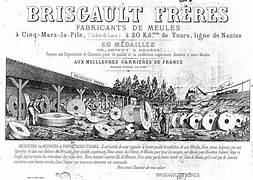

Au 19ème siècle, Cinq-Mars-la-Pile était réputée pour la fabrication de meules meulières et comptait trois ateliers, dans l’un desquels travaillait Jean Brisgault (né vers 1756), compagnon-maçon ; son fils, un autre Jean Brisgault (né en 1799) fonda vers 1825 la première fabrique Brisgault et son petit-fils, prénommé également Jean (1825/1902), créa en 1848 la Société Meulière de Cinq-Mars ; on peut encore voir sa tombe dans l’ancien cimetière, situé au bas de la Route de Mazières (à l’ouest du bourg). Raphaël Garnier, maire de la commune de 1935 à 1945, fut l’un des directeurs de cette Société. Voir https://cinqmarslapile.fr/wp-content/uploads/2022/07/gn0cypnx561bpiu.pdf.

Entreprise Briscault (source docplayer.fr)

Entreprise Briscault (source docplayer.fr)

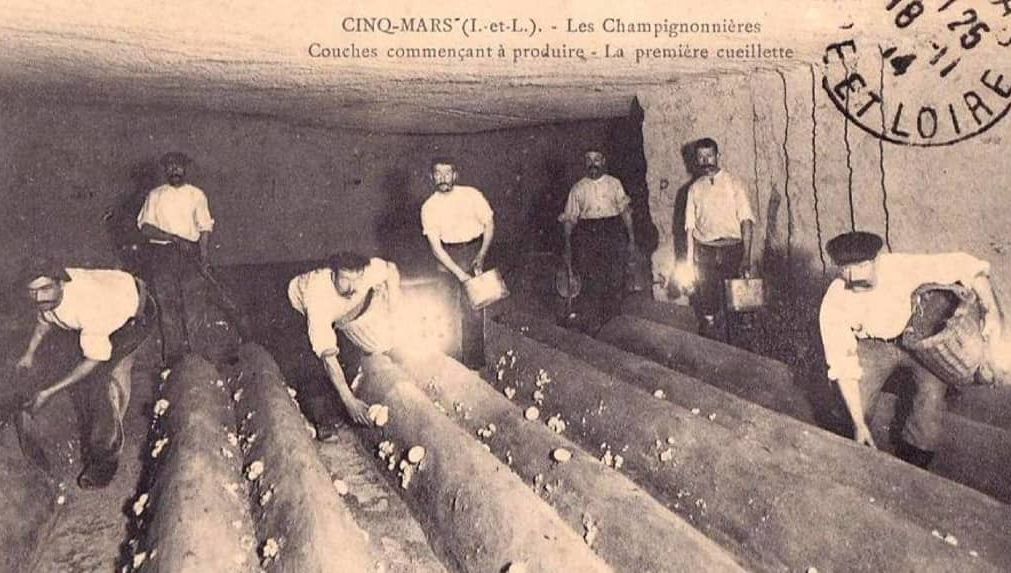

Au 19ème siècle également, une champignionnière fut ouverte dans la Cave des Figuiers, creusée depuis fort longtemps pour extraire de la pierre ; fermée en 1976, elle a été réouverte en 2018.

Champignonnière dans la Cave des Figuiers (cp)

Champignonnière dans la Cave des Figuiers (cp)

Entre 1845 et 1848, un pont ferroviare fut construit sur la Loire pour la ligne Tours/Saint-Nazaire ; il fut détruit par un bombardement allié pendant l'été 1944.

Pont ferroviaire de Cinq-Mars-la-Pile (source structurae.net)

Pont ferroviaire de Cinq-Mars-la-Pile (source structurae.net)

En 1931, une « borne de la terre sacrée » fut installée dans la commune, à côté du château de La Farinière (voir ci-après) en l’honneur du général américain Robert H. Dunlap (1879/1931), qui, en vacances à Cinq-Mars-la-Pile, était mort en tentant de sauver une femme prise dans un glissement de terrain. Cette borne fait partie d’un ensemble de six bornes réalisées par le sculpteur Gaston Deblaize (1895/1935) et contenant de la terre provenant de 12 champs de bataille de la Première Guerre Mondiale.

Borne de la Terre Sacrée (photo N.R 2015)

Borne de la Terre Sacrée (photo N.R 2015)

À voir dans le bourg

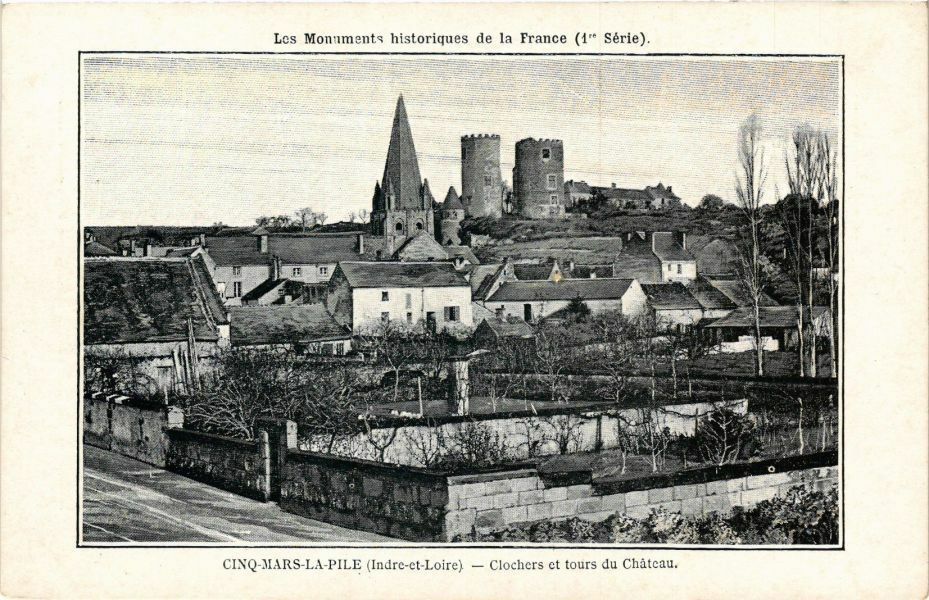

Vue du bourg (cp)

Vue du bourg (cp)

Une première église, dont il reste quelques vertiges, fut construite au 6ème ou au 7ème siècle. L'église actuelle fut consacrée le 7 décembre 1091 par Raoul II, archevêque de Tours de 1086 à 1117. La nef est en petit appareil : la croisée offre la particularité rare d'être voûtée en berceau, de même que les croisillons et le chœur. Les deux absidioles ouvertes dans les croisillons et celle du sanctuaire sont voûtées en cul de four.

Église Saint-Médard (photo 2023 d'Isabelle Girard pour pop-culture)

Église Saint-Médard (photo 2023 d'Isabelle Girard pour pop-culture)

On peut voir à l’intérieur :

Plusieurs statues, dont une de Saint Pierre (du 17ème siècle) et une de Saint Roch.

Saint Pierre (photo 2023 d'Isabelle Girard pour pop-culture) et Saint Roch (photo PmD août 2024)

Un reliquaire du 19ème siècle, en forme de petit ostensoir, sensé contenir un fragment d’os de Saint Martin (photo PmD août 2024, ci-dessous).

Des vitraux réalisés par Lucien Léopold Lobin (1837/1892) (voir le dossier réalisé par Olivier Geneste.

A l'extérieur, les corniches sont ornées de moulures fines à l'abside principale, supportées par de petits modillons grotesques aux croisillons. Les joints primitifs sont assez larges, saillants, taillés en biseau, comme au 11ème siècle, mais présentent en plus un trait à la truelle dans les joints verticaux. La flèche du clocher semble un remaniement un peu postérieur à l'ensemble.

Le château (voir aussi https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00097698) :

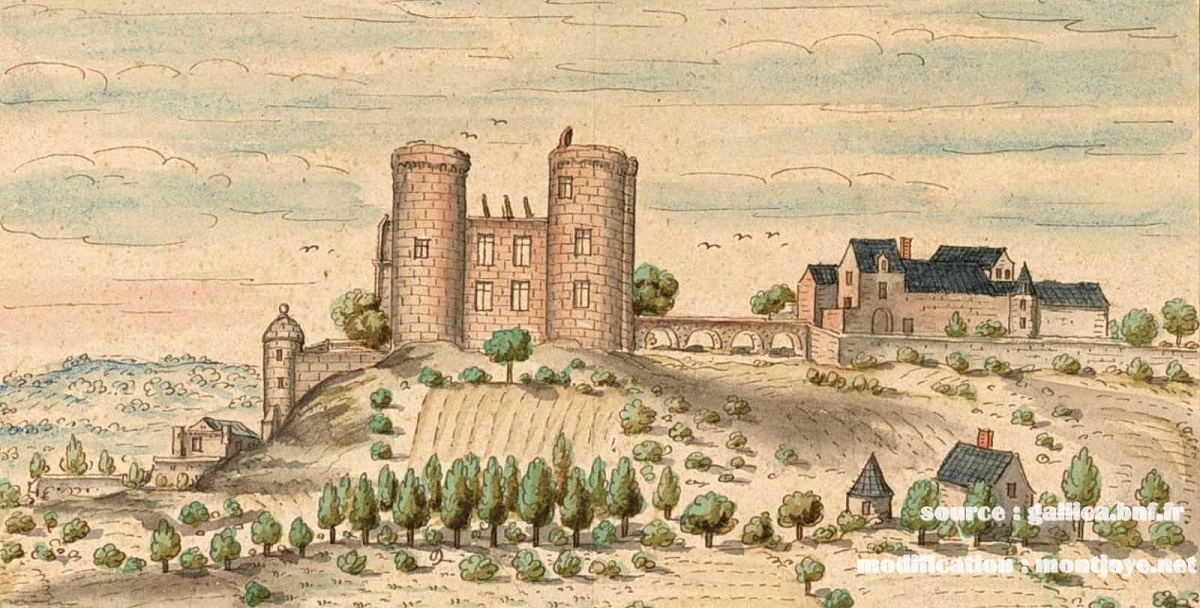

Château (collection de Gaignières)

Château (collection de Gaignières)

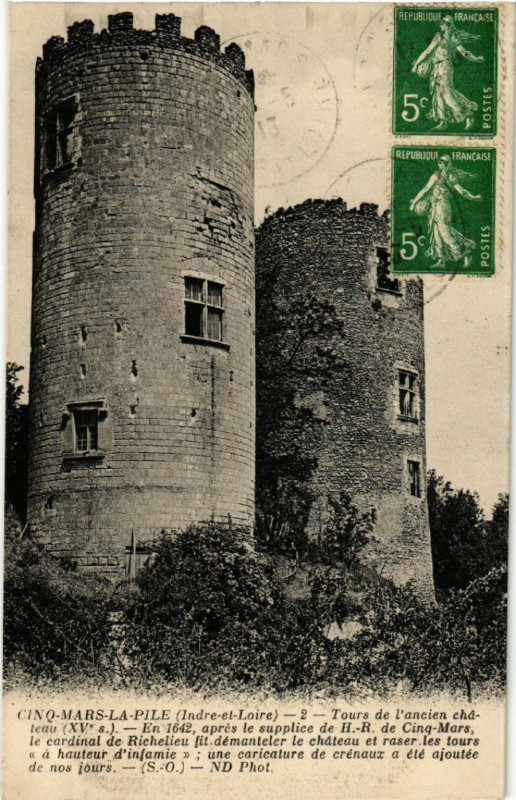

Extraits de l'article https://openagenda.com/en/chateau-de-cinq-mars/events/le-chateau-feodal-de-cinq-mars-domine-la-loire-avec-ses-tours-du-12e-ses-douves-profondes-et-son-pont-du-15e-noyes-dans-un-parc-romantique?lang=en :

« La plus ancienne représentation intitulée est une aquarelle appartenant à la collection de François Roger de Gaignières datée de 1699. On y reconnaît les deux tours principales. Or il est fréquent de lire, dans les documents touristiques notamment, que le château a été rasé à hauteur d’infamie, selon la méthode chère à Richelieu. Ce dessin est un démenti, confirmé par d’autres documents attestant l’existence des tours en 1737. Il s’agirait donc d’une légende entretenue au 19ème siècle, dans cette période romantique qui a vu paraître en 1826 le roman Cinq-Mars d’Alfred de Vigny. Dans le même esprit Eugène Delacroix, qui connaissait Vigny, fait un lavis du château de Cinq-Mars plein de nostalgie. »

Château, aquarelle de Delacroix

Château, aquarelle de Delacroix

En 1797, le château fut acheté par François Charles Moisant (1764/1808) (voir aussi Saint-Cyr-sur-Loire et Saint-Michel-sur-Loire), père de Louise Moisant (1804/1893), épouse de Félix Victor Budan de Russé (voir aussi Langeais et Saint-Michel-sur-Loire) et de Zéphirine Moisant (1807/1878), épouse de René Boisseau de Beaulieu (1802/1861).

Château (cp)

Château (cp)

Parmi les propriétaires suivants, on peut noter, en 1856, Louis Bussienne (1816/1895), jardinier en chef du Jardin Botanique de Tours, qui commença l’aménagement du parc et, en 1957, le peintre Nicolas Unstersteller (1900/1967), qui était alors directeur de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris ; ce dernier entreprit des travaux de réaménagement, notamment en transformant les communs et en créant un grand atelier sur deux niveaux. Après son décès, son fils, Louis-Paul Untersteller (né en 1940), hérita de la propriété (voir https://www.parcsetjardins.fr/jardins/1285-chateau-de-cinq-mars).

On peut y louer des gites ; voir https://chateau-cinq-mars.fr/index.php/infos-pratiques/.

La Mairie : elle a été installée en 1988 dans un château, construit au 19ème siècle à l’emplacement du château du fief des Crémillères. (cité en 1513), petite seigneurie, appartenant aux seigneurs de Cinq-Mars-La-Pile avant la révolution, Au 18ème siècle, le logis abrita un centre de formation pour les missionnaires devant évangéliser le Congo. Dans le parc subsiste une éolienne Bollée, qui était destinée à actionner une pompe afin de puiser l'eau et d'alimenter le manoir.

Article https://www.journees-du-patrimoine.com/SITE/murailles-juiverie--cinq-mars-pile-328494.htm : " les murailles que l'on nomme « juiverie » depuis fort longtemps, gardent leur mystère. Il s'agit d'un grand trapèze formé de murs cantonnés régulièrement de contreforts en forme de triangle. Entre chaque contrefort, le mur est percé de trois fenêtres. À l'origine, il n'y avait sans doute qu'un seul accès par le sud. Les murs ne sont pas très épais et la présence des fenêtres interdit d'y voir des remparts. La position de cet ensemble en contrebas des jardins du château vers l'ouest n'est sans doute pas anodine. On peut y voir une volonté de protection ou de contrôle seigneurial. L'architecture de ces murs est la même que celle des douves et des murailles extérieures de la forteresse qui remontent au 16ème siècle. A l'intérieur se distinguent des arrachements de voûtes qui indiquent qu'au moins deux grandes salles occupaient les lieux ".

La Meulière (10 rue du Breuil, dans le bourg, à l’ouest) présente la particularité d’être décorée, sur son pignon nord, par un motif représentant une meule ; elle fut en effet la propriété de Raphaël Garnier, directeur de Société Meulière de Cinq-Mars (voir Histoire contemporaine). Chambres d’hôtes (voir http://lameuliere.free.fr/cadreaccueil.html).

Moulin des Corbets (photo Tourainissime)

Moulin des Corbets (photo Tourainissime)

Le Moulin des Corbets (chemin du Moulin-à-vent, au nord-ouest de la mairie) : cet ancien moulin à vent, qui a perdu ses ailes, fut construit en 1832 pour Gabriel Brisgault et fonctionna jusqu’à la fin du 19ème siècle, pour moudre les céréales produites localement.

À voir au nord

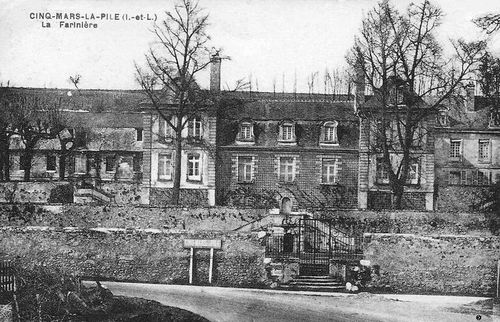

La Farinière (au nord-est du bourg, à côté du Gravier) voir aussi https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00097699.

Ce château, construit à la fin du 16ème siècle, appartenait, en 1613, à René Sain (mort en 1650), maire de Tours en 1613/1614. Son fils, Claude Sain (1600/1683), avocat au Bureau des Finances de Tours, épousa en 1637 Marie Taschereau de Baudry, fille de Jean Taschereau de Baudry (mort en 1640) et sœur de Gabriel Taschereau de Baudry (1615/1703). Leur fils, Martin Sain de Bois-le-Comte (1641/1709), avocat au Bureau des Finances de Tours, hérita du château. César Taschereau des Pictières, petit-fils de Gabriel Taschereau de Baudry, directeur de la Société Royale d’agriculture de Tours en 1764, est cité comme seigneur de La Farinière en 1722. Vers 1805, le château fut acheté par Louis Auguste Du Vau de la Farinière (1771/1831), dit Auguste Duvau, homme de lettres et naturaliste.

La première pierre de la propriété fut posée avant 1600. Il semblerait que la seconde partie du corps de logis central ait été édifiée après 1640. De plus, la deuxième grande période d’agrandissement aura lieu entre 1641 et 1654 ; années durant lesquelles seront construits les pavillons ouest et est, ainsi que l’augmentation de la largeur des murs inférieurs à 60 cm. En 1730, la charpente du corps de logis central fut refaite sur ordre de César Taschereau des Pictières. Durant cette même année, divers travaux furent réalisés notamment la création d’ouvertures supplémentaires, ainsi que la création des deux escaliers extérieurs en pierre de taille qui « permettent de passer de la terrasse à la cour d’honneur ». Un petit pigeonnier quadrangulaire du 17ème siècle, qui était au Gravier, fut transporté à la Farinière par César Taschereau des Pictières.

La Farinière (photo 2009 in pop-culture)

La Farinière (photo 2009 in pop-culture)

On peut voir aussi le jardin de la mosaïque internationale, récemment ouvert au public.

Bois-le-Comte (au nord-est, derrière La Farinière) :

Dans ce manoir du 17ème siècle, dominé par une éolienne Bollée, le chanoine Joseph Sain (1633/1708), fils de Claude Sain (voir La Farinière ci-dessus), fonda, vers 1681, un petit séminaire sous le nom de Saint-Charles et y construisit une chapelle. Par acte du 30 janvier 1704, il transféra au Petit-Séminaire de Tours tous ses droits de propriété sur cette maison et sur les domaines qui en dépendaient. En exécution d’une déclaration du roi, du 17 août 1750, les revenus de Bois-le-Comte devaient être employés en pensions gratuites pour les élèves pauvres.

Bois-le-Comte, éolienne Bollée (photo wikipedia)

Bois-le-Comte, éolienne Bollée (photo wikipedia)

Le Porteau (au nord-est, près de La Farinière) : château construit entre 1847 et 1849 en style classique pour le viticulteur Charles Roux. Le lieu est cité en 1656 sous la forme « le Portau ».

Le Porteau (cp in Tourainissime)

Le Porteau (cp in Tourainissime)

La Bourdonnière (au nord-est, à côté du Gravier) : pigeonnier cylindrique dans le parc.

La Bourdonniere, pigeonnier (photo Tourainissime)

La Bourdonniere, pigeonnier (photo Tourainissime)

La Bruyère : (au nord-est) : le château, dans le parc duquel se trouve une éolienne Bollée, a été construit vers 1835 pour l’officier de cavalerie Charles Henri de Gras de Preigné, également propriétaire du moulin de La Gouspillère (voir Histoire ci-dessus).

À voir à l’est

La Pile :

Ce monument remarquable, haut exactement de 100 pieds romains (29,40 m.), et construit en moellons, avec un parement de douze panneaux de briques polychromes, tournés vers la Loire, dans la partie supérieure, a suscité de très nombreuses interprétations !

L’étude la plus récente est celle de l’archéologue Emmanuel Marot (né en 1978), intitulée : La pile gallo-romaine de Cinq Mars-la-Pile (Indre-et-Loire) : réexamen du dossier à la lumière des récentes découvertes et publiée dans RACF, 47, 2008. Voici la conclusion de cette étude : « Malgré l’absence de preuves matérielles in situ, la pile de Cinq-Mars doit résolument être vue comme un édifice à vocation funéraire, hypothèse qu’on avance également pour la terrasse monumentale plus au nord (mausolée ?) et pour la statue découverte (captif au sein d’un groupe statuaire ?). (…) En conséquence, il s’agit d’une œuvre destinée à être vue et lue et qui attesterait, pour la première fois dans la cité des Turons, la présence d’une élite, au passé militaire certainement très glorieux, pour la seconde moitié, voire la fin du IIe s. et la première moitié du IIIe s. après JC. Autour de ces différents éléments, il demeure encore beaucoup d’incertitudes (…) on souhaite désormais que les spécialistes de la statuaire antique (…) valident l’une ou l’autre des hypothèses d’identification (de la statue), qu’il s’agisse d’un Jupiter-Sabazios (dieu Thrace ou Phrygien) ou, comme on le privilégie, d’un captif oriental. »

Cette statue trouvée près de La Pile se trouve au Musée du Grand-Pressigny mais une copie a été installée sur place.

Statue découverte à La Pile (panneau touristique)

Statue découverte à La Pile (panneau touristique)

La Véronique (34 Chemin Paul Louis Courier, à l’est du bourg) : Ce manoir du 17ème siècle, qui était à l'origine une simple closerie (petite exploitation agricole), fut acquise en 1776 par Jean Paul Courier (1732/1796). Il s'y installa deux ans plus tard avec son épouse et son fils Paul Louis Courier (1772/1825) (voir aussi Artannes-sur-Indre, Esvres-sur-Indre, Larçay, Luynes, Mazières-de-Touraine, Veigné et Véretz). Devenu adulte, ce dernier séjourna souvent au manoir, où il écrivit quelques-uns de ses pamphlets. Il vendit la demeure en 1803. Chambres d’hôtes : voir http://www.la-closerie-de-la-veronique.com/.

La Véronique (photo Tourainissime)

La Véronique (photo Tourainissime)

À voir à l’ouest

La Roche-Musset (30 rue de la Roche) : ce manoir comprenait au 15ème siècle un bâtiment rectangulaire élevé d'un rez-de-chaussée, d'un étage et d'un comble. Il fut transformé à la fin du 16ème siècle et augmenté, côté nord, d'un bâtiment de même élévation mais plus profond. Deux tours carrées de défense, avec meurtrières, dont les deux tiers supérieurs sont en encorbellement, furent élevées aux angles sud-est et sud-ouest de la cour. Le rocher qui domine au nord est creusé de caves aménagées en servitudes. Un bâtiment de communs lui est perpendiculaire et fut ajouté en 1644. Ce manoir possède deux pigeonniers du 17ème siècle, dont un dans la salle de garde troglodytique.

La Roche-Musset (photo 1946 de Ranjard in pop-culture)

La Roche-Musset (photo 1946 de Ranjard in pop-culture)

La Simonnière : c'est un ancien hameau de vignerons dont les bâtiments furent réunis en closerie pour Martin Samson Thibault, huissier au Châtelet de Paris, entre 1745 et 1768. Le lieu-dit s’appela la Simonnière jusqu’à l’acte de vente du 13 février 1768. Par la suite, Martin Samson Thibault appela la partie Est La Petite-Simonnière et en fit une closerie, et la partie Ouest La Grande-Simonnière qui devint une maison de maître et une métairie. En 1958, il est encore signalé un château et une chapelle.

La Simonière (cp)

La Simonière (cp)