Balzac (1799/1850)

1. La vie de Balzac :

Honoré Balzac, dit Honoré de Balzac, est né à Tours le 1er prairial an VII (20 mai 1799), au n° 25, rue de l’Armée d’Italie, dans une maison qui serait aujourd’hui située au n° 39, rue Nationale mais qui fut détruite lors des bombardements de juin 1940. . Par la suite sa famille s’installa près de là, au n° 29 de la même rue, devenue rue de l’Indre-et-Loire, puis n° 53 rue Nationale.

Tours, 53 rue Nationale (photo PmD août 2010)

Tours, 53 rue Nationale (photo PmD août 2010)

Son père Bernard-François Balssa (1746/1829) avait épousé en 1797 Anne-Charlotte Sallambier (1778/1854), qui avait 32 ans de moins que lui ; il était, au moment de la naissance d’Honoré, intendant général de le 22ème division. Il fut aussi administrateur de l’Hospice général de Tours et adjoint au maire de la ville.

Tours, 57 rue de la Scellerie (photo PmD août 2010)

Tours, 57 rue de la Scellerie (photo PmD août 2010)

Le jeune Honoré fut tout-de-suite mis en nourrice chez la femme d’un gendarme à Saint-Cyr-sur-Loire (voir Sténie ou les erreurs philosophiques, roman épistolaire inachevé, commencé en 1819 ou 1820, et dont l'écriture s'est poursuivie jusqu'en 1821, mais qui n'a jamais été publié du vivant de l'auteur.) puis fut placé, pendant la journée, de 1804 à 1807, dans la pension Le Guay, qui était 71 rue de la Scellerie (aujourd'hui l’hôtel Moderne, n°57, rue de la Scellerie).

Il évoque cette pension dans Le Lys dans la vallée (voir ci-après) : « Moi, chétif et malingre, à cinq ans, je fus envoyé comme externe dans une pension de la ville, conduit le matin et ramené le soir par le valet de chambre de mon père. Je partais en emportant un panier peu fourni, tandis que mes camarades apportaient d’abondantes provisions. Ce contraste entre mon dénuement et leur richesse engendra mille souffrances. »

Il y eut comme condisciple Jules Sonolet, petit-fils du lieutenant-colonel Jacques Sonolet qui avait acheté en 1791 l’abbaye de Noyers (commune de Nouâtre), ce qui explique sans doute pourquoi Balzac cite cette abbaye parmi les biens du « père Grandet » Voir ci-après la Touraine dans l'oeuvre de Balzac.

Il fut ensuite envoyé au collège des Oratoriens à Vendôme, où il resta de 1807 à 1813 sans aller une seule fois en vacances (voir Louis Lambert, roman en partie autobiographique).

Sa sœur Laure (1800/1871) (photo ci-contre, au musée Balzac de Saché), devenue ensuite Laure Surville, de loin sa soeur préférée, fréquenta, pour sa part, l’institution Vauquer, située au n° 7, rue des Cerisiers dans un hôtel du 16ème siècle qui deviendra la pension Vauquer dans Le Père Goriot (voir ci-après). Elle publia la biographie de son frère en 1858.

Sa sœur Laure (1800/1871) (photo ci-contre, au musée Balzac de Saché), devenue ensuite Laure Surville, de loin sa soeur préférée, fréquenta, pour sa part, l’institution Vauquer, située au n° 7, rue des Cerisiers dans un hôtel du 16ème siècle qui deviendra la pension Vauquer dans Le Père Goriot (voir ci-après). Elle publia la biographie de son frère en 1858.

Tours, ancienne Institution Vauquer (photo PmD juin 2010)

Tours, ancienne Institution Vauquer (photo PmD juin 2010)

De juillet à novembre 1814, il fut élève au collège de Tours. Son père ayant été nommé directeur des vivres pour la Première division militaire, la famille déménagea à Paris et s’installa au 40, rue du Temple, dans le Marais.

En 1822 il devint l’amant de Laure de Berny (1777/1836) (portrait ci-contre, source wikipedia) qui avait 22 ans de plus que lui ; en juin 1830 il séjourna avec elle à La Grenadière à Saint-Cyr-sur-Loire (voir ci-après).

En 1822 il devint l’amant de Laure de Berny (1777/1836) (portrait ci-contre, source wikipedia) qui avait 22 ans de plus que lui ; en juin 1830 il séjourna avec elle à La Grenadière à Saint-Cyr-sur-Loire (voir ci-après).

De 1829 à 1838, Balzac (portrait ci-contre vers 1825, attribué à Achille Devéria), séjourna chaque année, pendant plusieurs semaines, dans le château de Saché, (aujourd'hui Musée Balzac); qui appartenait à Jean François de Margonne (1780/1858) ; ce dernier fut le parrain et le protecteur de Balzac ainsi que l’amant de sa mère, avec qui il eut un fils, Henry François Balzac (1807/1858).

De 1829 à 1838, Balzac (portrait ci-contre vers 1825, attribué à Achille Devéria), séjourna chaque année, pendant plusieurs semaines, dans le château de Saché, (aujourd'hui Musée Balzac); qui appartenait à Jean François de Margonne (1780/1858) ; ce dernier fut le parrain et le protecteur de Balzac ainsi que l’amant de sa mère, avec qui il eut un fils, Henry François Balzac (1807/1858).

Saché, chambre de Balzac (cp)

Saché, chambre de Balzac (cp)

Au cours de ses séjours en Touraine, Balzac côtoya à plusieurs reprises la riche famille Landriève des Bordes, propriétaire notamment du château de Méré, à Artannes-sur-Indre. En 1825, Antoine Landriève des Bordes, maire d'Artannes de 1800 à 1803 puis de 1819 à 1839, maria sa fille Charlotte (1797/1856), au baron Pierre Jean Deurbroucq (1756/1831). En 1831, alors que Balzac est à Saché, Charlotte rend visite à ses parents après le décès de son mari. Un an plus tard, Balzac semble avoir jeté son dévolu sur Charlotte et s’apprête à la demander en mariage. En juin 1832, depuis Saché, Balzac se rend trois fois par semaine à Méré dans l’espoir d’y voir Charlotte.. Par la suite, ce projet de mariage semble avoir été abandonné !

Balzac en 1836 peint par Louis Boulanger (musée des Beaux-Arts de Paris)

Balzac en 1836 peint par Louis Boulanger (musée des Beaux-Arts de Paris)

En novembre 1836, Balzac, venu de Saché en visite au château de Rochecotte, à Saint-Patrice, n'eut pas l'heur de plaire à la duchesse de Dino (1793/1862), qui le jugea « vulgaire de figure, de ton et, je crois de sentiments. Sans doute, il a de l'esprit, mais il est sans verve et ni facilité dans la conversation, il est même très lourd. Il nous a examinés et observés de la manière la plus minutieuse, Monsieur de Talleyrand (1754/1838) surtout. Je me serais bien passée de cette visite ».

Entre mai 1846 et août 1847, Balzac (portrait ci-contre en 1842, daguerréotype de Louis-Auguste Bisson, musée Balzac à Paris), voulut acheter les terres de Moncontour à Vouvray (voir La Femme de trente ans, ci-après). Mme Hanska n’adhéra pas à cette idée et Balzac ne put mettre son projet à exécution. Il lui écrivit par la suite : « Ah ! La belle affaire que Moncontour, que vous m’avez déconseillée. On a fait pour 20 000 fr. de vin l’année dernière, et on en fera pour 20 000 encore cette année. Or 40 000 fr. de moins sur le prix de 120 000 fr, c’était une belle affaire. Quand le cours des actions du chemin de fer du Nord aura remonté, j’achèterai Moncontour. Ce sera en 1849, à l’âge de 50 ans, au beau milieu de ma vie » ! Mais Balzac mourut l'année suivante sans être propriétaire du château !

Entre mai 1846 et août 1847, Balzac (portrait ci-contre en 1842, daguerréotype de Louis-Auguste Bisson, musée Balzac à Paris), voulut acheter les terres de Moncontour à Vouvray (voir La Femme de trente ans, ci-après). Mme Hanska n’adhéra pas à cette idée et Balzac ne put mettre son projet à exécution. Il lui écrivit par la suite : « Ah ! La belle affaire que Moncontour, que vous m’avez déconseillée. On a fait pour 20 000 fr. de vin l’année dernière, et on en fera pour 20 000 encore cette année. Or 40 000 fr. de moins sur le prix de 120 000 fr, c’était une belle affaire. Quand le cours des actions du chemin de fer du Nord aura remonté, j’achèterai Moncontour. Ce sera en 1849, à l’âge de 50 ans, au beau milieu de ma vie » ! Mais Balzac mourut l'année suivante sans être propriétaire du château !

Vouvray, château de Moncontour photo PmD oct. 2011)

Vouvray, château de Moncontour photo PmD oct. 2011)

En 1848, Balzac visita le château de Commacre à Sainte-Catherine-de-Fierbois. L’ancien château, construit au 16ème siècle, par Gilles de Commacre avait complètement disparu car la propriétaire l’avait fait reconstruire par l’architecte Sylvain Châtaignier, en style néo-gothique, comme le raconte Balzac dans une lettre du 22 juin 1848 à Mme Hanska, ne gardant de l’ancien bâtiment qu’une tour avec chemin de ronde et lanternon, nommée, sans justification, la tour Boucicaut.

Mme de Berny mourut en 1836, à 59 ans, mais la comtesse Évelyne Hanska (1804/1882) était entrée dans la vie de Balzac en 1832 (portrait ci-contre en 1835 peint par Waldmüller, musée de Châteauroux). Après bien des péripéties, il réussit à l’épouser mais il mourut peu après, le 18 août 1850, dans son hôtel de la rue Fortunée à Paris (aujourd’hui rue Balzac dans le 8ème arrondissement). Mme Hańska continua d'habiter la maison jusqu'à sa mort le 18 avril 1882. Peu avant, elle l'avait vendue à la baronne Adèle de Rothschild (1843/1922), qui la fit raser en 1890 pour agrandir le jardin du vaste hôtel particulier qu'elle avait fait construire en 1874.

Mme de Berny mourut en 1836, à 59 ans, mais la comtesse Évelyne Hanska (1804/1882) était entrée dans la vie de Balzac en 1832 (portrait ci-contre en 1835 peint par Waldmüller, musée de Châteauroux). Après bien des péripéties, il réussit à l’épouser mais il mourut peu après, le 18 août 1850, dans son hôtel de la rue Fortunée à Paris (aujourd’hui rue Balzac dans le 8ème arrondissement). Mme Hańska continua d'habiter la maison jusqu'à sa mort le 18 avril 1882. Peu avant, elle l'avait vendue à la baronne Adèle de Rothschild (1843/1922), qui la fit raser en 1890 pour agrandir le jardin du vaste hôtel particulier qu'elle avait fait construire en 1874.

Il y avait à Tours, place Jean-Jaurès, devant l’hôtel de ville, une statue de Balzac, réalisée en 1889 par le sculpteur Paul Fournier (1859/1925) ; elle fut prise et fondue par les allemands en 1942.

Statue de Balzac, Place Jean-Jaurès (cp)

Statue de Balzac, Place Jean-Jaurès (cp)

Installées depuis 2019 dans le jardin de la préfecture de Tours, cinq sculptures imaginées par Nicolas Milhé rendent hommage aux personnages de La Comédie Humaine.

Le père Goriot dans lesjardins de la préfecture (photo N.R.)

Le père Goriot dans lesjardins de la préfecture (photo N.R.)

Devant le musée des Beaux-Arts de Tours, dans le square François Sicard, se trouve une stèle en verre, dédiée à Balzac, réalisée en 2000 par le maître-verrier Jean-François Wiart.

Voir aussi https://www.tours.fr/app/uploads/2023/05/Parcours-Balzac-Tours.pdf

2. La Touraine dans l'œuvre de Balzac :

Maître Cornélius (1831) : l'histoire de cette nouvelle est située à Tours, au 15ème siècle : " Là commençait une rue nommée depuis lors de la Scéellerie, en mémoire des sceaux qui y furent longtemps. Elle joignait le vieux Tours au bourg de Châteauneuf, où se trouvait la célèbre abbaye de Saint-Martin (…)." On rencontre, parmi les personnages de cette nouvelle, "Jean Dufou, sire de Montbazon (…) et, de plus, grand échanson de France." Il s’agit, bien sûr de Jean du Fou (mort en 1492), seigneur de Montbazon, mais aussi de Sainte-Maure et de Nouâtre.

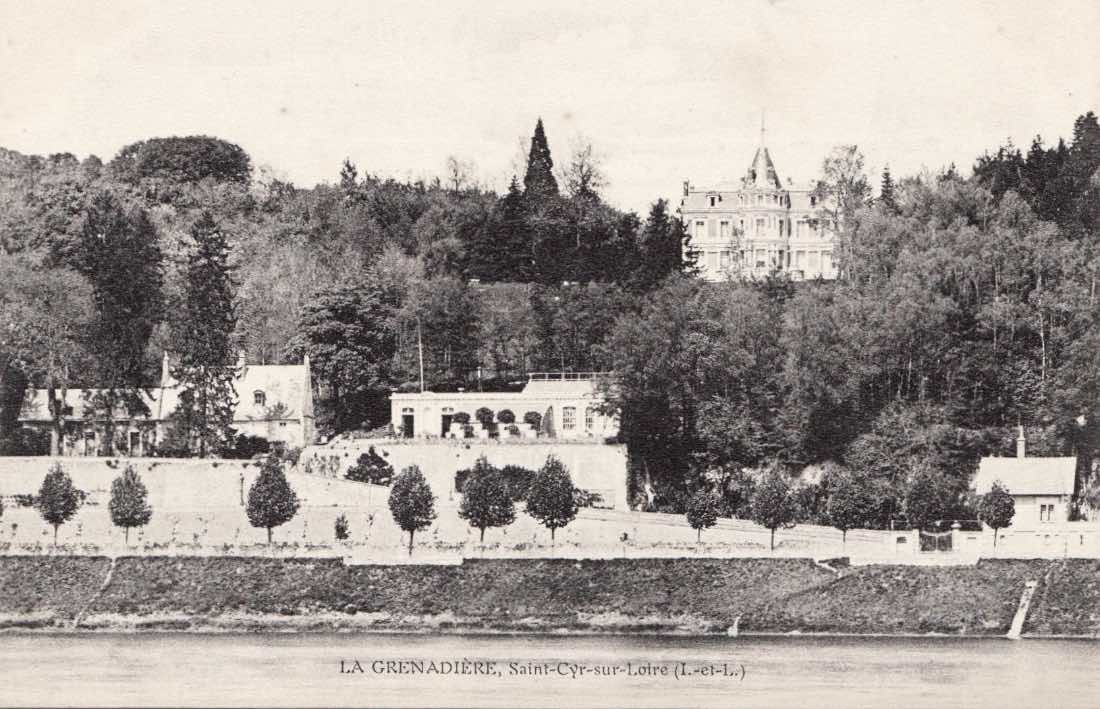

La Grenadière 1832) : on y trouve une description de ce lieu où Balzac séjourna en 1830 (voir la vie de Balzac, ci-dessus) « La Grenadière est une petite habitation située sur la rive droite de la Loire, en aval et à un mille environ du pont de Tours. En cet endroit, la rivière, large comme un lac, est parsemée d'îles vertes et bordée par une roche sur laquelle sont assises plusieurs maisons de campagne, toutes bâties en pierre blanche, entourée de clos de vigne et de jardins où les plus beaux fruits du monde mûrissent à l'exposition du midi. […] La Grenadière, sise à mi-côte du rocher, à une centaine de pas de l'église, est un de ces vieux logis âgés de deux ou trois cents ans qui se rencontrent en Touraine dans chaque jolie situation. […] »

Saint-Cyr-sur-Loire, La Grenadière (photo PmD mars 2010)

Saint-Cyr-sur-Loire, La Grenadière (photo PmD mars 2010)

Cette maison est aussi décrite dans une lettre que Balzac écrit à un ami : « maison sise à mi-côte, près d’un fleuve ravissant, couverte de fleurs, de chèvrefeuilles, et d’où je vois des paysages mille fois plus beaux que tous ceux dont ces gredins de voyageurs embêtent leurs lecteurs ».

Saint-Cyr-sur-Loire, La Grenadière (cp)

Saint-Cyr-sur-Loire, La Grenadière (cp)

Le curé de Tours (1832) : l'action de cette nouvelle se passe dans et autour de la cathédrale Saint-Gatien et de son célèbre cloître de la Psalette ; la maison où réside l’abbé François Birotteau (sensé être né en 1766) est prise dans les contreforts de la cathédrale et correspond à l’hôtel particulier situé au n°8 rue de la Psalette. Ce dernier, candide et franc, ne comprendra jamais les intrigues secrètes de l’abbé Troubert et de sa logeuse, mademoiselle Gamard, qui l’ont privé d’une vie confortable et de relations amicales et respectueuses dans la ville.

Tours, 8 rue de la Psalette (photo PmD août 2010)

Tours, 8 rue de la Psalette (photo PmD août 2010)

Il y avait, quand Balzac était enfant, une Mlle Gamard qui avait un abonnement pour une chaise de la cathédrale, comme Mme Balzac et c’est probablement elle qui a donné son nom à la propriétaire acariâtre qui héberge l’abbé Birotteau. L'abbé Henri Dubaut(1759/1822), fils de Guillaume Du Baut et de Geneviève Marguerite Goüin (1736/1807), propriétaire du château de La Plaine à Fondettes, chanoine de Saint-Gatien, aurait été le modèle de l’abbé Troubert.

Balzac, ami de l'imprimeur Henri Fournier (1800/1858), propriétaire du Château de L'Olivier à Rochecorbon évoque ce château dans cette nouvelle.

L’illustre Gaudissart (1833) : ce roman se passe en grande partie à Vouvray (où Balzac avait envisagé d’acheter le château de Moncontour en 1846, voir ci-dessus) ; on y trouve « quelques renseignements sur l’esprit public de la Touraine (…). L’esprit conteur, rusé, goguenard, épigrammatique dont, à chaque page, est empreinte l’œuvre de Rabelais, exprime fidèlement l’esprit tourangeau (…). La ville de Vouvray a élevé une statue à ce personnage !

Ce monument, situé rue Victor Hugo et réalisé par le sculpteur Camille Garand (1889/1979) a été élevé en 1934, puis restauré en 2009 par Gabriel Réau (mort en 2011), sculpteur à Chemillé-sur-Dème.

Le Médecin de campagne (1833) : la maison, dite du Bol de lait, voisine du manoir de L'Alouette à Artannes-sur-Indre, a été rendue célèbre par Balzac, qui s'y arrêta un matin de juillet 1830.

Artannes-sur-Indre, manoir de l'Alouette (cp)

Artannes-sur-Indre, manoir de l'Alouette (cp)

Sans argent, l’écrivain avait décidé d’aller jusqu’à Saché à pied depuis Tours en passant par la rue de Chantepie à Joué puis en coupant à travers champ pour rejoindre la route d’Artannes. « La chaleur était si forte, le sol si brûlant, que je fus forcé de m’arrêter à l’Alouette, vers dix heures et demie. ». Balzac entra dans une cour ouverte sur la route, cour à plusieurs tas de fumier et bordée de chaumières sur trois côtés. «Une vigne s’élevait le long d’une porte…de hautes herbes garnissaient le bas des murs… ». Une vieille femme se montra ; Balzac lui acheta une jarre de lait, s’installa auprès de la cheminée « à l’âtre immense et sur le manteau de laquelle était une Vierge en plâtre colorié (...) J’ai deux vaches, dit la mère Martin, (qui déclara garder avec l’aide de sa fille cinq enfants confiés par l’hospice, payés 30 F par mois par enfant, savon fourni), mais je dois de l’argent au meunier pour la farine » ajouta la vielle dame, alors seule au hameau, les autres habitants étant à la messe.

Source : Pierre Audin in http://artannes.reseaudesvilles.fr/fr/information/107585/histoire-patrimoine.

La femme de trente ans (1834) : on trouve au début de ce roman une autre description du panorama vu de La Grenadière (voir la nouvelle, ci-dessus, et la vie de Balzac) : « À gauche, la Loire apparaît dans toute sa magnificence. (…) Çà et là, des îles verdoyantes se succèdent dans l’étendue des eaux, comme les chatons d’un collier. (…) Dans le lointain, l’œil ne rencontre d’autres bornes que les collines du Cher, dont les cimes dessinaient en ce moment des lignes lumineuses sur le transparent azur du ciel. (…) Tours semble, comme Venise, sortir du sein des eaux. Les campaniles de sa vieille cathédrale s’élancent dans les airs (…). Le postillon (…) mena rapidement les deux voyageurs sur la partie de la levée que bordent les rochers suspendus au sein desquels mûrissent les vins de Vouvray, d’où s’élancent tant de jolies maisons, où apparaissent dans le lointain les ruines de cette si célèbre abbaye de Marmoutiers, la retraite de saint Martin ».

Le château de Moncontour (voir la première partie) y est ainsi décrit : « Moncontour est un ancien manoir situé sur un de ces blonds rochers au bas desquels passe la Loire […]. C'est un de ces petits châteaux de Touraine, blancs, jolis, à tourelles sculptées, brodés comme une dentelle de Malines ; un de ces châteaux mignons, pimpants qui se mirent dans les eaux du fleuve avec leurs bouquets de mûriers, leurs vignes, leurs chemins creux, leurs longues balustrades à jour, leurs caves en rocher, leurs manteaux de lierre et leurs escarpements. Les toits de Moncontour pétillent sous les rayons du soleil, tout y est ardent ».

On y trouve également l’une des plus belles descriptions du relais de Poste de la Frillière et de l’arrivée à Vouvray : « Dans les premiers jours du mois de mars 1814, un peu moins d’un an après cette revue de l’empereur, une calèche roulait sur la route d’Amboise à Tours. En quittant le dôme vert des noyers sous lesquels se cachait la poste de la Frillière, cette voiture fut entraînée avec une telle rapidité qu’en un moment elle arriva au pont bâti sur la Cisse, à l’embouchure de cette rivière dans la Loire, et s’y arrêta. Ainsi, par un effet du hasard, les deux personnes qui se trouvaient dans la calèche eurent le loisir de contempler à leur réveil un des plus beaux sites que puissent présenter les séduisantes rives de la Loire. À sa droite, le voyageur embrasse d’un regard toutes les sinuosités de la Cisse, qui se roule, comme un serpent argenté, dans l’herbe des prairies auxquelles les premières pousses du printemps donnaient alors les couleurs de l’émeraude. À gauche, la Loire apparaît dans toute sa magnificence. Les innombrables facettes de quelques roulées, produites par une brise matinale un peu froide, réfléchissaient les scintillements du soleil sur les vastes nappes que déploie cette majestueuse rivière. Çà et là des îles verdoyantes se succèdent dans l’étendue des eaux, comme les chatons d’un collier. De l’autre côté du fleuve, les plus belles campagnes de la Touraine déroulent leurs trésors à perte de vue. »

Eugénie Grandet (1834) : Comme nous l'avons vu dans la 1ère partie, l'abbaye de Noyers faisait partie des biens du père Grandet ; à l'époque de Balzac, cette abbaye appartenait à Jeanne Sonolet (1774/1808), fille du lieutenant-colonel Jacques Sonolet (né en 1740), qui avait acheté l'abbaye vendue comme bien national ; cette dernière épousa à Nouâtre le 29 juillet 1798 son cousin germain, Gabriel François Hector Sonolet. Leur fils, Gabriel Hector Jules Sonolet (né en 1799) fut élève de la pension Le Guay avec Balzac. Voir https://www.noyers-nouatre.fr/a7-la-revolution/.

Jean Edmond Weelen (1903/1975), écrivain tourangeau qui réalisa plusieurs ouvrages sur Balzac affirme que les Sonolet figuraient parmi les relations des Balzac à Tours.

Dans le roman, Eugénie Grandet loge dans l'abbaye pendant les vendanges et son père menace de l'y enfermer si elle ne lui obéit pas.

Les Cent contes drolatiques (1832/1837) sont placés sous le patronage de « nostre digne compatriote, esternel honneur de Tourayne, Françoys Rabelays » ; ce sont, nous dit Balzac dans le prologue « le produict des heures rieuses de bons vieulx moynes, et dont estoyent maintz vestiges espars en notre païs comme à la Grenadière lez Sainct-Cyr, au bourg de Sacché lez Azay-le-Ridel, à Marmoutiers, Veretz, la Roche-Corbon. » De fait de nombreux contes sont situés en Touraine mais Balzac ne put publier que trois dizains (donc trente contes) et La Succession Chaperon par exemple, qui se déroule à Monts, dans le château de Candé, que Balzac visita sous la conduite de Jean de Margonne, ne fut pas publiée.

On se trouve ainsi :

- à Amboise avec Dezespérance d’amour ;

- à Azay-le-Rideau avec Le curé d’Azay-le-rideau ;

- au Plessis-lès-Tours (commune de La Riche, aujourd’hui) dans Les joyeulsetez du roy Loyis le unziesme ;

- à Thilouze et dans le château de Valesnes dans La pucelle de Thilhouze ;

- à Tours avec Les trois clers de sainct-Nicholas ( l’hôtel des Trois Barbeaux), Comment feut basty le chasteau d'Azay (la rue des Trois Pucelles, actuellement rue Briçonnet), Comment la belle fille de Portillon quinaulda son juge(le « pont qui menne à la cattedrale de Tours ») ;

- Dans les environs de Vouvray avec Le péché vesniel. Dans ce conte, Balzac décrit aussi le château de Rochecorbon (qu'il appelle La Roche Corbon) « ung chastel deschicqueté sur toutes les coutures et tailladé comme ung pourpoinct hespaignol, assis sur ung costeau d’où il se miroyt en Loire ».

Le Père Goriot (1835) : comme nous l’avons vu dans la première partie, « la pension Vauquer » est inspiré par l’Institution Vauquer, que fréquenta sa sœur Laure.

On dit que François Chénais (1742/1810), un négrier nantais qui avait fait fortune dans les plantations de café de Saint-Domingue, qui avait acheté en 1791 le château de Villandry et qui était connu pour son avarice, a servi de modèle pour le Père Goriot !

Le Lys dans la vallée (1835) : c'est dans ce roman que la Touraine est la plus présente.

Félix de Vandenesse (Balzac) séjourne chez un ami de ses parents dans le château de Frapesle (château de Valesnes) et recherche une femme qu’il a admirée lors des fêtes données en l’honneur du duc d’Angoulême (fils du futur Charles X) dans l’hôtel Papion de Tours (à l’emplacement de l’actuel hôtel de ville) ; il la trouve très rapidement près du château de Frapesle, dans le château de M et Mme de Mortsauf ; cette habitation (Clochegourde dans le roman, est située à l’emplacement du château de La Chevrière (à Saché) mais sa description est inspirée par le manoir de Vonnes, à Pont-de-Ruan : « Cette habitation [Clochegourde], qui fait un bel effet dans le paysage, est en réalité modeste. Elle a cinq fenêtres de face ; chacune de celles qui terminent la façade exposée au midi s’avance d’environ deux toises, artifice d’architecture qui simule deux pavillons et donne de la grâce au logis. (…) Les toits sont gracieusement contournés aux angles, décorés de mansardes à croisillons sculptés et de bouquets en plomb sur les pignons. (…) Vu de la vallée, le rez-de-chaussée semble être au premier étage ; mais, du côté de la cour, il est de plain-pied avec une large allée sablée donnant sur un boulingrin [parterre de gazon] animé par plusieurs corbeilles de fleurs. »

Pont-de-Ruan, manoir de Vonnes (photo PmD sept. 2010)

Pont-de-Ruan, manoir de Vonnes (photo PmD sept. 2010)

Il devient amoureux d’Henriette de Mortsauf (Laure de Berny) qui vit avec son vieux et grincheux mari dans le château de Clochegourde. Balzac décrit avec une précision médicale le caractère tyrannique de M. de Mortsauf (Monsieur de Berny). Mme de Mortsauf aime Félix tout en se refusant à lui par devoir et ce dernier a une liaison amoureuse avec lady Dudley (mélange de deux maîtresses de Balzac : Jane Digby (1807/1881) et la comtesse Sarah Guidoboni-Visconti (1804/1883). Maltraitée par son mari mais torturée aussi par le regret et la jalousie, Henriette de Mortsauf finit par mourir de tristesse.

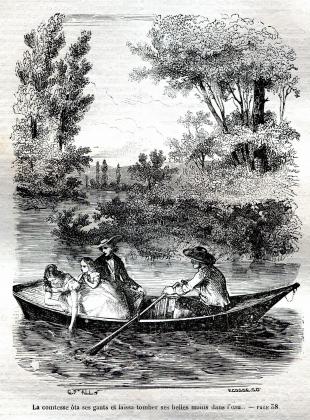

Promenade en toue sur l'Indre (illustation du roman par Gustave Staal)

Promenade en toue sur l'Indre (illustation du roman par Gustave Staal)

Au « port de La Chevrière », il y avait un bac, permettant de traverser l’Indre, dont Balzac évoque « la toue ». Voir https://turonensis.fr/categories/passages-eau-indre-et-loire/les-passages-sur-lindre-et-sur-lindrois

Au début du roman, le jeune Félix va de Tours à Frapesle : « Donc, un jeudi matin, je sortis de Tours par la barrière Saint-Eloy, je traversai les ponts Saint-Sauveur, j’arrivai dans Poncher en levant le nez à chaque maison et gagnai la route de Chinon. (…) Pour aller au château de Frapesle, les gens à pied ou à cheval abrègent la route en passant par les landes dites de Charlemagne, terres en friche, situées au sommet du plateau qui sépare le bassin du Cher et celui de l’Indre, et où mène un chemin de traverse que l’on prend à Champy. (…) Ce chemin, qui débouche sur la route de Chinon bien au-delà de Ballan, longe une plaine ondulée sans accidents remarquables, jusqu’au petit pays d’Artanne. »

En fait, Félix suit le chemin que suivait Balzac pour aller (souvent à pieds) de Tours à Saché, en traversant le Cher sur le pont Saint-Sauveur, le petit Cher à Pont-Cher et l’Indre à Pont-de-Ruan. Ce chemin n’est autre qu’une ancienne voie gallo-romaine qui allait de Poitiers à Tours (voir https://turonensis.fr/categories/voies-gallo-romaines-chez-les-turons/voies-du-sud-vers-le-nord-7-1-7-2-7-3-7-4-et-7-5.)

Il évoque aussi dans ce roman :

- l'église de Pont-de-Ruan : « Voilà le village du Pont-de-Ruan, joli village surmonté d’une vieille église pleine de caractère, une église du temps des croisades, et comme les peintres en cherchent pour leurs tableaux. »

- Les moulins Potard et Clauset (visibles à gauche du pont entre Artannes et Pont-de-Ruan, quand on vient d’Artannes), qui étaient au 13èmesiècle des moulins foulons, c’est-à-dire des moulins servant à battre (ou fouler) la laine pour l’assouplir et la dégraisser et qui furent reconstruits au 16èmesiècle ; c'est pour cette raison que ces moulins sont souvent appelés « les moulins de Balzac !

Les moulins dits de Balzac (panneau touristique, annotations PmD)

Les moulins dits de Balzac (panneau touristique, annotations PmD)

Une ténébreuse affaire (1841) : dans ce roman, Balzac relate l’affaire Clément de Ris : le sénateur Dominique Clément de Ris (1750/1827), propriétaire du château de Beauvais à Azay-sur-Cher, fut enlevé en 1800 et séquestré pendant 19 jours, dans le cadre d’une sombre affaire, qui visait peut-être à destituer Napoléon à la veille de la bataille de Marengo. Sur cette affaire, voir dans Communes de Touraine Azay-sur-Cher, Ferrière-sur-Beaulieu, Luzillé et Véretz).

Sur Balzac, voir aussi dans Communes de Touraine Artannes-sur-Indre, Azay-sur-Cher, Esvres-sur-Indre, Fondettes, Joué-lès-Tours, Luzillé, Monts, Nouâtre, Pont-de-Ruan., Rochecorbon, Saché, Saint-Avertin, Saint-Benoît-la-Forêt, Saint-Cyr-sur-Loire, Saint-Patrice, Sainte-Catherine-de-Fierbois, Thilouze, Tours, Veigné, Villandry et Vouvray.